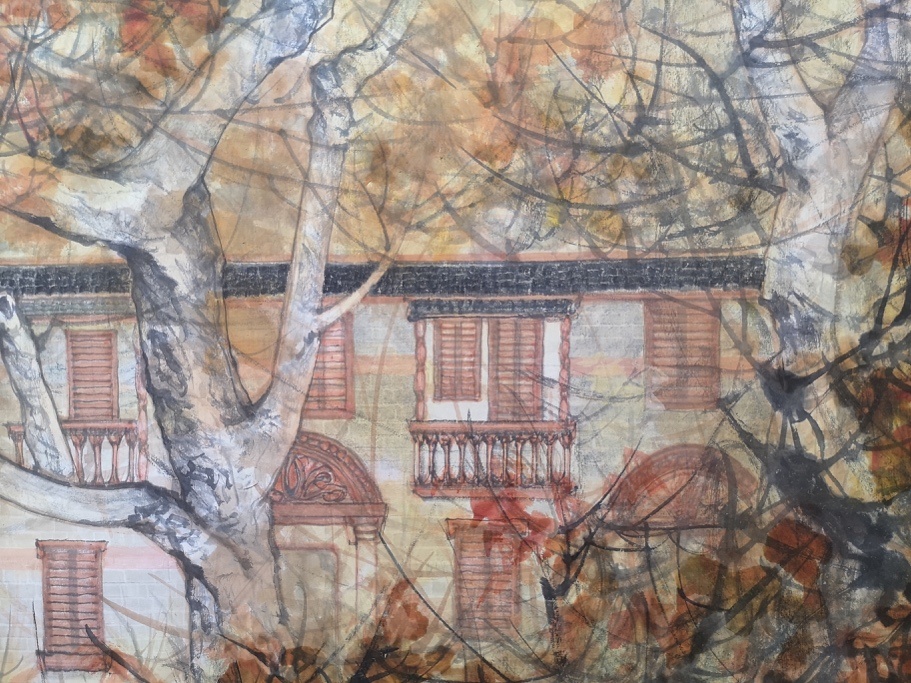

央广网上海2月4日消息(记者杨静 宁婉婷)清晨的一缕阳光,照射在石库门建筑上。孕育无数“红色基因”的上海石库门,述说着百年初心历久弥坚。在中共一大会址旧址的初心讲堂,这幅长8.5米、宽2.5米的《初心》,是当代画家汪家芳为重新修缮的中共一大会址而创作。他以画寄情,把对中国共产党的情感、对上海的热爱用画笔淋漓尽致地展示出来。

《初心》“红色”石库门建筑 保留“红色文化”的轨迹

《初心》画幅前景以植物景观为主,暖色调草坪栽培着精致的树丛,错落有致,意蕴上海这座历史悠久的“红色”城市特有的海纳百川、兼收并蓄的大家风范与精气神之韵,突显“海派文化”的求新求异。

画幅中景是绘制创作重心所在,采用写实与细描手法,依次突显与中共初创有关的老式石库门建筑物体。画面上,一座座取自于现场实景的“红色”石库门建筑,既真实记载了中共建党期间的难忘历史,也意蕴上海城市建设发展中保留“红色文化”的轨迹,以及人文历史进步清晰脉络。

画面中央突显位置精心布置的一缕曙光,因贯穿前、中、远三个区域,显得尤为亮丽夺目,它仿佛告知观赏者,发端于上海石库门的“红色基因”光芒。一缕曙光也见证着中国共产党历经沧桑而初心不改、饱经风霜而本色依旧。

意在笔先 “红色情怀”统领创作主旨

作为一名土生土长的上海画家,汪家芳一直有一个梦想,就是用手中的画笔,描绘好上海的过去、现在和未来。将对上海的最深沉的爱,付诸于笔端,浸没在这诗情画意之中。

2021年初,汪家芳接到新命题:为重新修缮的中国共产党第一次代表大会会址定向独立创作大型主题中国画《初心》。

从接手定向创作大型主题中国画《初心》任务的第一天起,汪家芳说,他的脑海中几乎所有的意念,都导入进了“红色情怀”主旨轨道。

“也可以说,我为创作巨画而做足了功课。我意识到,上海是中国共产党的诞生地,红色基因深深流淌在城市的血脉中,中国画作为上海文化底蕴中不可或缺的重要代表,一定要以海纳百川的胸怀和勇于创新的气魄,跨越时空精心绘制,彰显画面的真实性与艺术性,倾力表达胸中的真情实感,以“上海的笔墨”展现文化工作者的使命与担当,讴歌建党百年来所取得的伟大业绩,讴歌伟大祖国月新日异发展的新面貌,讴歌英雄人民建设美丽山河的阔步征程。”汪家芳如是说。

汪家芳说,面对新颖的命题绘画创作,能否交出令委托方以及观赏大众的满意之作?每当他手提画笔、饱醮重彩于宣纸上尽情演绎时,心里时刻惦记着“精神传承,血脉赓续”的创作主题,创作豪情就会油然而然地逐浪高涨。

重温红色经典,回顾伟大历程。汪家芳说,他重拾绘画创作的初心,抛弃掉繁杂的技巧,试图用最拙朴也是最真诚的方式,重新诠释上海“石库门”蕴涵的独特元素,倾情演绎特有的专属红色文化符号。

汪家芳现场踏访并实地写生与中国共产党诞生地有关的重要场所。由此,真实记录汪家芳踏访“红色文化”足迹的厚厚一册写生文本诞生了。内里,中共一大会址、中共二大会址、中共四大会址、博文女校、《新青年》编辑部、中国劳动组合书记部、上海社会主义青年团成立地、《共产党宣言》第一个中文全译本出版地等建筑物外观实景以及内部陈设,全部写生在案,成为了汪家芳创作《初心》画作最坚实的基础。

60多幅写生画稿几乎成了中国共产党早期在上海活动的“红色地图”。汪家芳说,在他的心里,这本写生画册具有特别的厚重与珍贵,不仅详实记录他“红色写生,追寻光辉足迹”步履,更是他心灵升华的象征。

技法融合 探索将意念创造性地转化为可视图像

建筑再阅读。石库门、辅德里等“红色文化”历史建筑群,是典型的上海视觉形象,有着鲜明的城市印象。如何重新诠释上海“石库门”的独特元素,延续“红色”专属文化符号,是汪家芳创作巨幅中国画《初心》时重点思考的。

随着写生而来的小样稿逐渐放大绘制,画笔下熟悉的石库门“红色”气息,油然而生。汪家芳特意将巨幅画面设置为三个板块,即前景、中景与远景,以不同的艺术创作形式展示中国共产党创建一百年以来的红色传承脉络。期间,细写、泼彩、勾勒、晕染等传统绘画技法,随机发挥,融合应用,尽力将创作意念转化为焕然一新的可视图像。

中国画的水墨,在一张宣纸上,有着渗透,水、墨和纸之间,产生一种奇妙的接触,会形成无穷的变化,这就是水墨画的韵味,也蕴含着中华文化的精神内涵。汪家芳用中国画独特的视觉形式,为上海创作时代的“大画”,开拓中国画城市表达的新境界。

师从顾翼的汪家芳,是张大千的再传弟子,并且有着华东师范大学艺术系研究生的科班功底,今为上海中国画院画师。最近两三年,汪家芳的画尺幅大,胸怀更大,也因而受到越来越热切的关注。而汪家芳却笑言,自己不过是在回应时代提出的新命题,“这样的关注,是给我们这个时代的”。

怎样创作好这样的“大画”,在汪家芳看来,“你走得有多远,脚上沾的泥有多厚,情感就有多浓,思考得就有多深。最终它们都将反映在你的作品中,决定一幅画耐人咀嚼的程度。”

笔墨绘“初心”,丹青画风貌!从石库门走来,他为上海创作时代的“大画”。

转载申请事宜以及报告非法侵权行为,请联系我们:010-56807194

长按二维码

长按二维码关注精彩内容