整齐叠放的旧军装

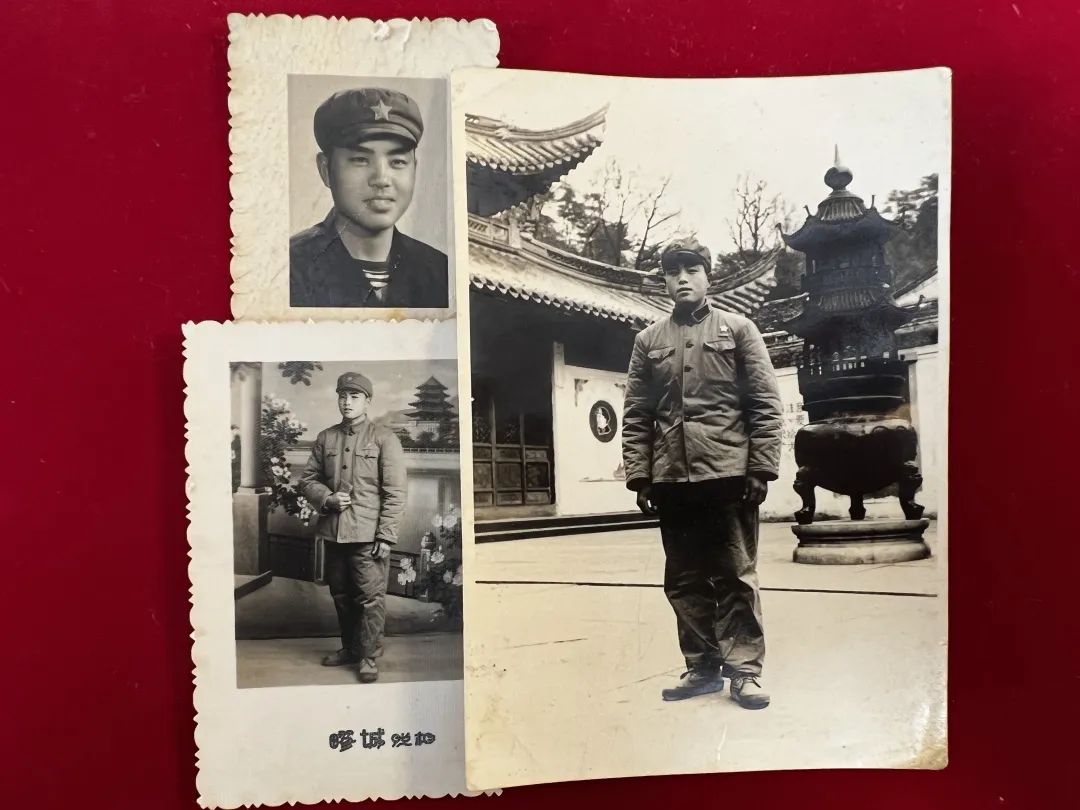

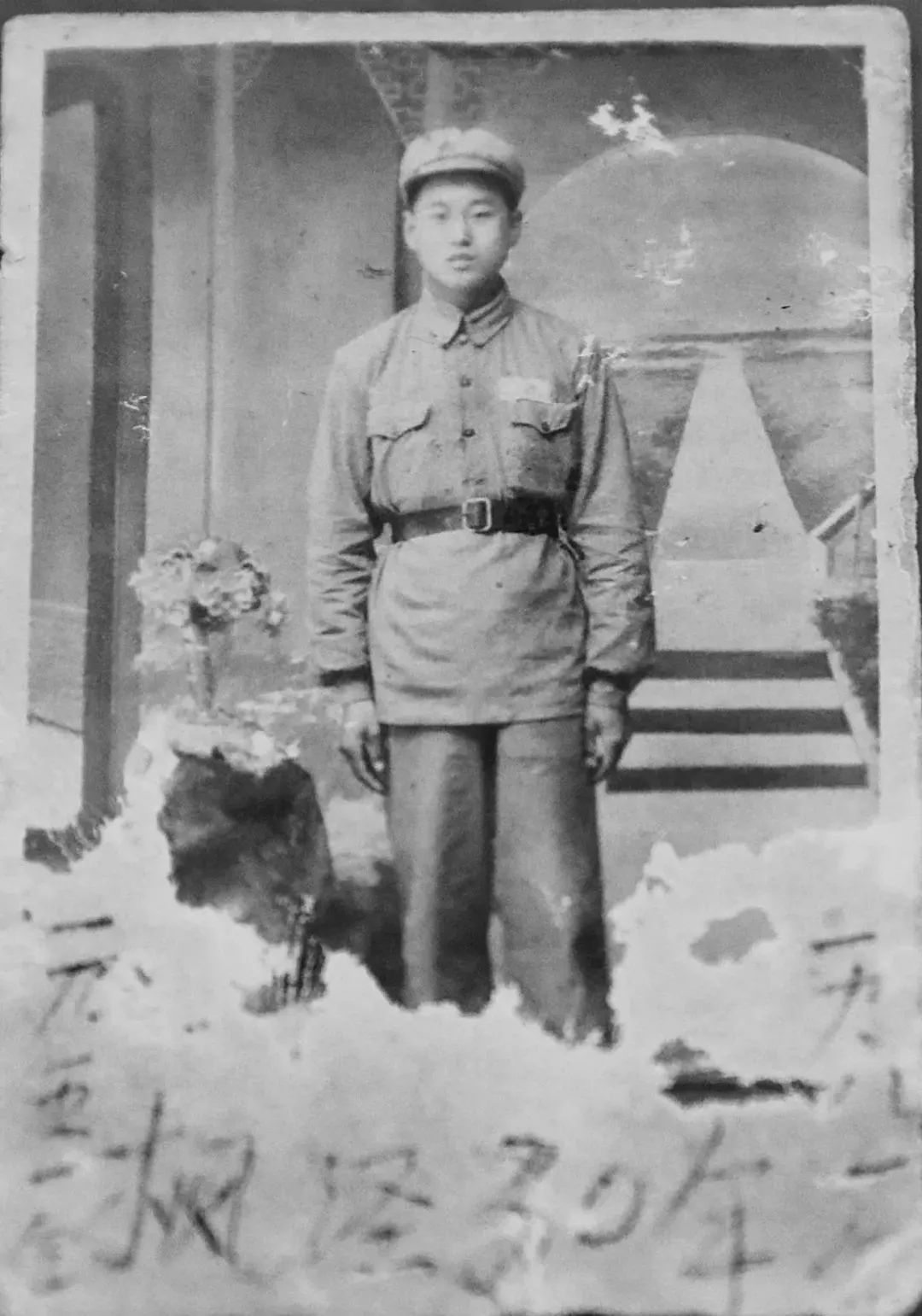

定格青春的老照片

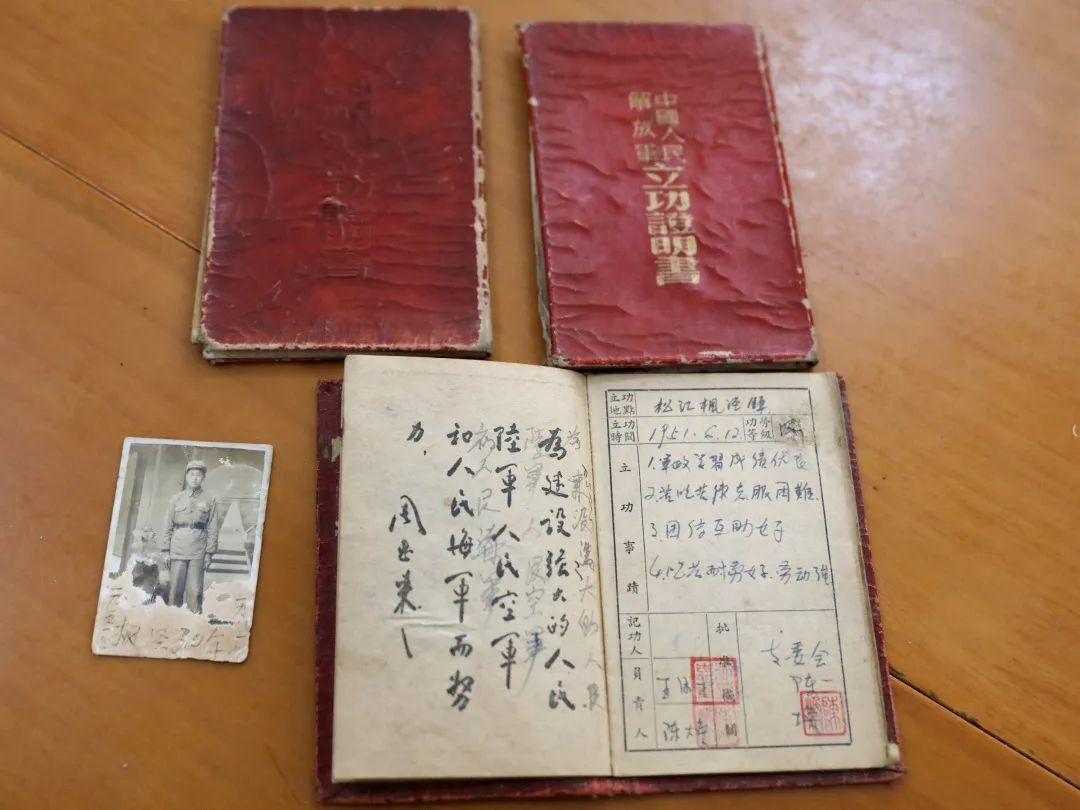

熠熠生辉的军功章

……

@嘉定的小伙伴

你家里有没有这么一位

“最可爱的人”?

他们曾怀揣理想,保家卫国

如今青春不再,但热血依旧

建军95周年之际

一起来听听这群老兵的故事

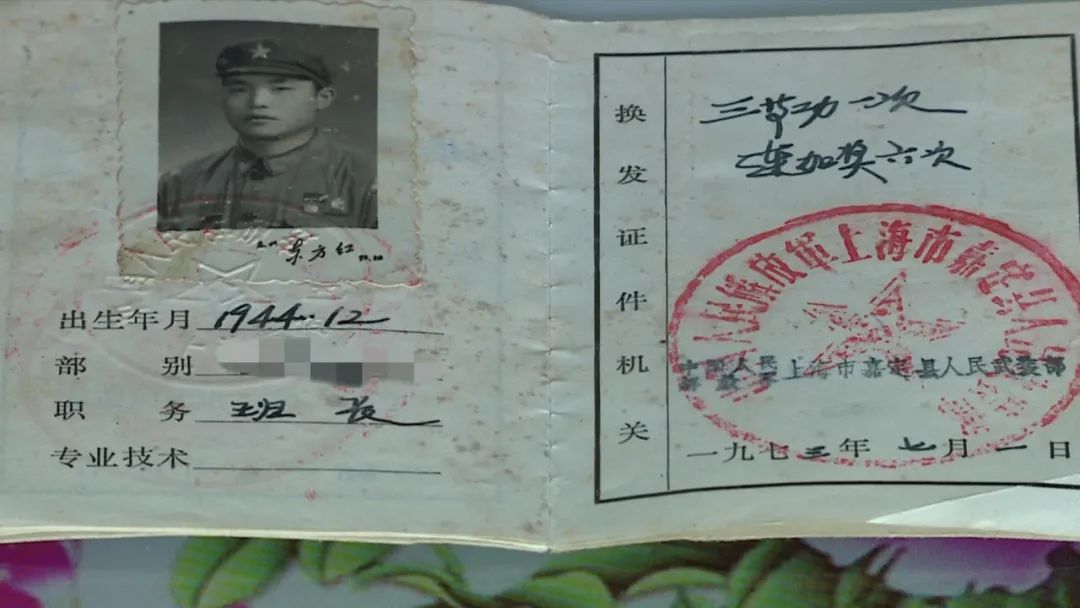

岁月带走青春,铁骨依旧铮铮。我叫王振兴,出生于1944年,是华亭镇毛桥村人。18岁那年,我怀揣着保家卫国的理想应征入伍,踏上了军旅征程。

临行那天,我们一群小伙子身着新军装,戴上大红花,个个精神抖擞,意气风发。乡亲们敲锣打鼓欢送我们奔赴军营。我也暗自下定决心,到部队后一定要好好表现,报效祖国。

6年的部队生活十分艰苦,但我和我的战友们从未喊过苦和累。1964年8月的一个夜晚令我至今记忆犹新,几天几夜的暴雨导致洪水泛滥、堤坝告急。接到任务后,我和战友们立即出发,义无反顾地参与到抢险战斗中。

那天雨下得非常大,大到眼睛都没法睁开。眼看决口越来越大,扔进去的草包根本无济于事。为了保住老百姓的房子和庄稼,我和战友们毫不犹豫地跳入洪水中,用身体组成人墙来堵住决口。正是这次战斗,让我获得了个人三等功的荣誉。

回忆往昔,仿若昨日。作为一名老兵,我感到光荣和自豪,虽青春不再,但血性依旧。我将永葆军人本色,不断发挥余热,尽己所能为家乡建设贡献力量。

我是住在菊园新区的退伍军人王长根,1979年11月,我加入了光荣的中国人民解放军,服役地点在福建省某地。新兵入伍训练结束后,我被分配到科研连,从此踏上为国防核事业作贡献的人生征程。

我所在的某科研连负责对福建省有伽马异常的山脉进行勘探研究,当时的条件相当艰苦,但我们都满怀雄心壮志,不怕困难,一心想着要为国家核武器事业作贡献。由于任务性质特殊,那时候,一方面出于保密需要,另一方面也是怕家里担心,家信里,我从来没跟家人讲过自己的工作与核武器相关。

翻山越岭勘探铀矿,冒着辐射风险去研究放射性物质,我们虽然默默无闻,但祖国和人民没有忘记。退伍后,特别是2007年,国家相关部门出台一系列政策,对我们这批参试涉核人员,给了很多关爱。感谢国家这么多年的关心关怀,现在的我,除了读书看报、锻炼身体,也积极参加社区志愿活动,努力再多发一些光和热!

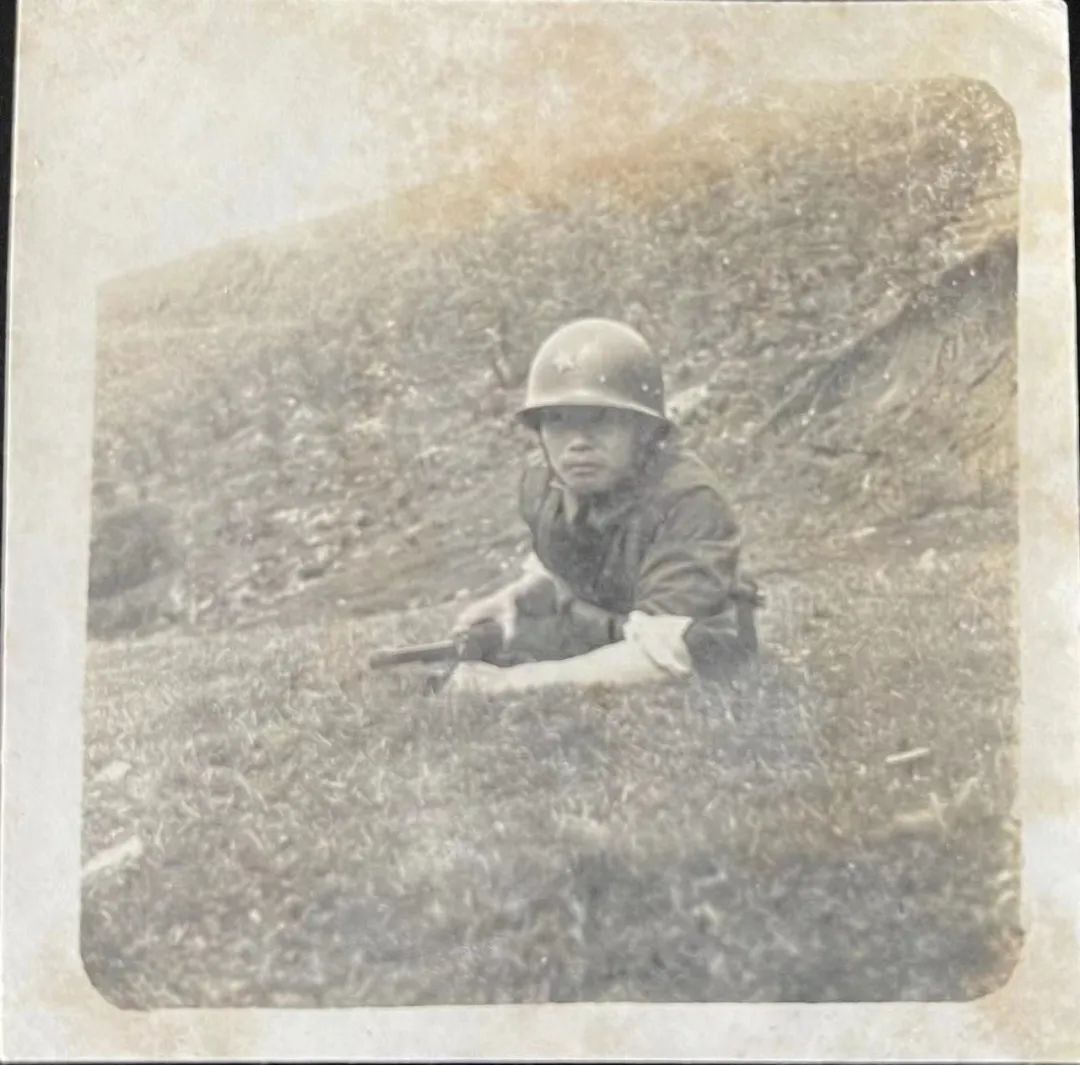

我叫董春生,今年62岁,是一名退伍军人。1978年12月,正值青春的我立志要成为一名光荣的空降兵,在广袤的天空下守卫祖国。一天,天刚蒙蒙亮,我便到公社提交参军申请书。等了很久,终于盼来了入伍通知书。

新兵头3个月,以训练为主。作为一名空降兵,训练时要从跳砖头到跳平台,从低平台跳到高平台……高平台离地有2米左右,而我们则要从上面跃下后第一时间离开落地位置。看着身边战友们坚毅的眼神和灵巧的身手,不知不觉间我不再紧张害怕。

很快,到了我们新空降兵第一次跳伞的日子。30多斤的伞包,背在身上显得特别重,随着高度不断上升,我清晰地听到自己的心跳越来越快,但期待即将成为现实,激动的心情压过了身上的重量,也压过了紧张的心。我想,马上就能看到东方的太阳照遍祖国大地,那将是我永远铭记的画面。在飞机到达指定高度后,我最后一丝对高空的恐惧也消散了,我的心情就像雄鹰展开翅膀,期待着飞向蓝天的时刻。

哨声响起,带着父母的重托,载着青春少年的豪迈,我勇敢地跃下。从空中望去,一层层云雾、一片片森林 ,还有河流和稻田,风景像地图一样展开,我感到无比自豪。这段不平凡的经历,是我永久的回忆。

我叫陆俊祥,今年87岁。我17岁入伍,1951—1953年随军入朝,投身开城“西线”防御战。

由于入伍时还未成年,战友们都保护我不让我上战场,我再三恳求才获批参加任务。经过3个多月的战斗,我们取得了开城保卫战的胜利,我也荣获两次三等功。

现在,我每天早起读报,关心国家大事。希望我们的祖国越来越强大。

我叫邹定良,今年88岁,是一名抗美援朝老兵。1951年的夏天,17岁的我跟随部队渡过鸭绿江,开始抗美援朝的征程。在凶险的第五次战役里,我们每天都经历着死里逃生,面对武器装备的不足,战士们扬长避短,凭借着保家卫国、慨然赴死的坚定决心,通过夜战、雨战和近战与敌人战斗。

战火纷飞的年代已经远去,如今我家已经是四世同堂。外孙也报名参军,退役后成为外冈镇城运中心的一名巡查队员,为守护一方平安继续贡献自己的一份力。

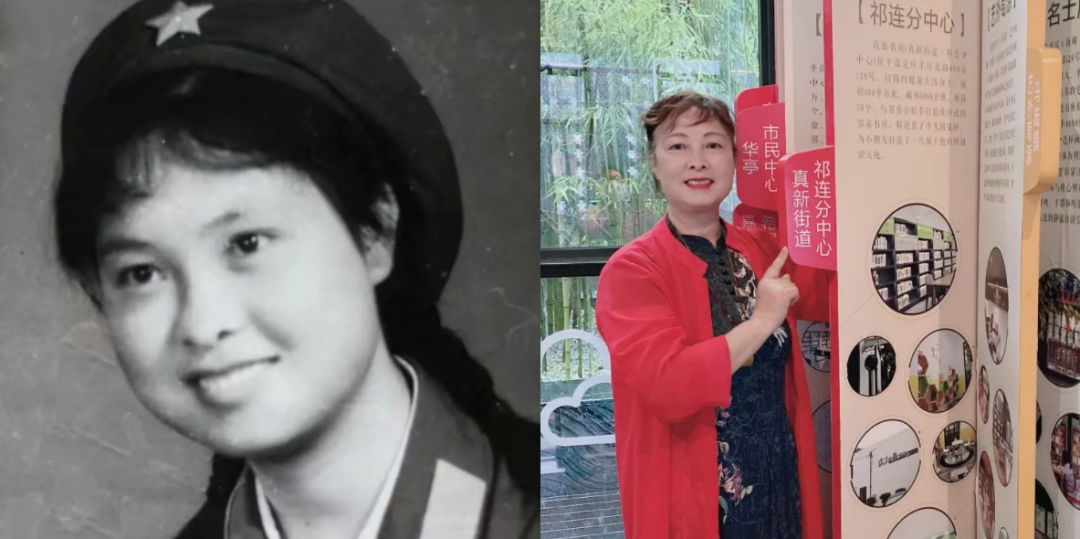

我叫范玉华,小时候,我经常听父亲讲述抗日战争、解放战争的故事,这也让我立志要去军营锻炼自己。

范玉华当兵时与退休后的照片

1976年中学毕业后,我进入 四川华蓥山的一线部队, 成为一名卫生兵。 去的第一天,前线就出现重大塌方事故,看到身负重伤流血的战士,我眼泪止不住地往下流。

至今,我还清楚记得与战友们互相在对方身上扎针训练的画面。为提高输液操作能力,我们在夜晚模拟战争环境,要求在一根火柴燃尽熄灭前完成一套输液流程。我当时以54秒最快速度通过考核,并获得嘉奖。

军营生活,我永难忘记。

第一排左二:范玉华

我叫严其元,家住马陆镇。1970年应征入伍,当时部队里需要一名勤勉老实的士兵来掌管后勤仓库,我被选中,负责一个团的后勤工作。一周一次的野外行军拉练,除了背负自身行囊,我还要携带铝锅、粮食等物资,负重30公斤,从早上6点到晚上8点,走50公里丘陵山路,每次我都会努力完成任务。

50年过去,在部队的每一套军装我都细心保存。这是我最贵重的衣裳,我会一辈子珍藏。

2019年,马陆镇唐家苑居委北区新增设一个垃圾分类投放点,我第一时间报名志愿者。无论刮风下雨,每天清晨、傍晚我都准时在点位上负责垃圾分类引导工作。

去年,我收到党中央颁发的“光荣在党50年”纪念章和新联社区评选的“垃圾分类工作先进个人”证书,我会尽我所能,继续为社会发挥余热。

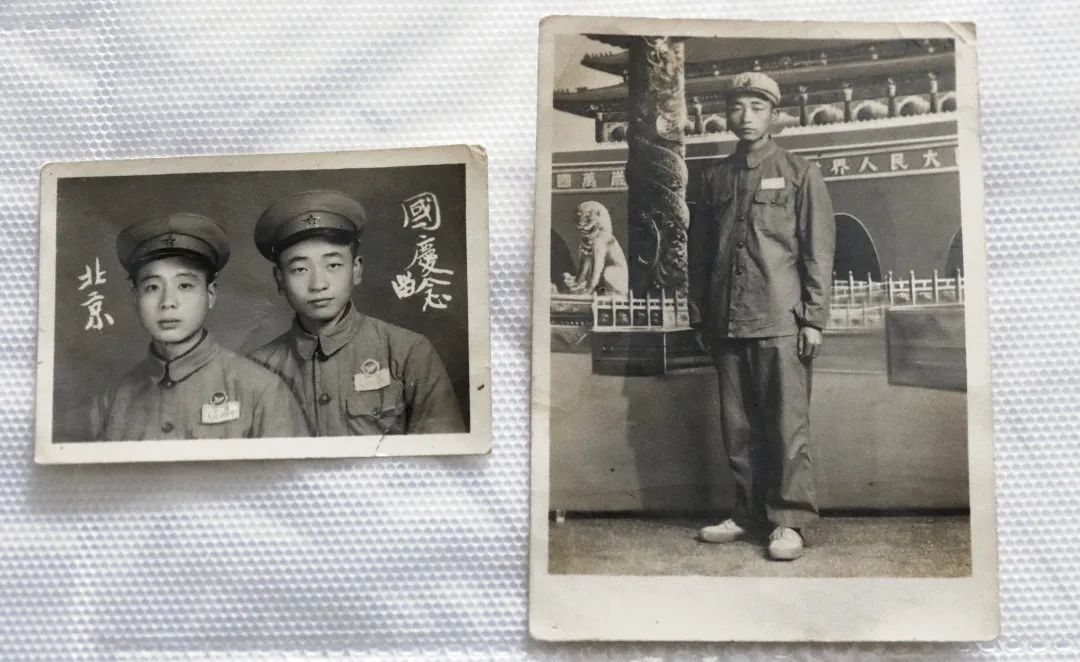

儿时起,外公的军装照就深深地印在我的脑海中。照片中外公有着英俊的面容,笔直坚挺的腰杆,总是带着一身正气。

外公名叫孙志广,1960年刚满20岁的他参加中国人民解放军,当过班长,是坦克自行火炮三级射手。

在妈妈眼中,外公一直都是一个严肃认真的人,她对外公是又敬畏又崇拜。听妈妈说起,在她小学一年级时,村里刮龙卷风,当时多家民宅屋顶被掀翻,外公二话不说拿起麻绳爬上楼固定屋顶。

外婆说,外公年轻时出过车祸,腿部骨折,当时医生判断以后走路可能要拄拐杖,可外公偏偏不信这个邪,每天都坚持锻炼到衣服被汗水浸透。

仍记得外公背着手,走在村头那条两侧长满银杏树的路上,对我说:“再老走路也要稳,要保持笔挺的身姿、飒爽的步态。”这是他在部队养成的军人姿态。

我的公公曲守君是位参加过抗美援朝的战地医生,曾多次进入硝烟弥漫的战场,顶着枪林弹雨抢救伤病员,一次又一次出色地完成任务。

战争胜利后,公公被组织安排到省卫生厅工作,但他说农村的医疗条件太艰苦,坚决要求到地方医院做一名临床医生救死扶伤。在地方医院工作时,公公经常去工厂、农村巡回义诊,分担病人的疾苦忧愁。

我记得一个深夜,有位村民上门求助,他的老母亲突发疾病,深夜没有车,无法把老母亲送往县城的医院,无奈之下只好来求助曾经为母亲治过病的公公上门诊治。那时公公已经年近七旬,但他二话不说就和这位村民出了门,直到凌晨才回到家。后来婆婆告诉我,这样的事儿经常发生,公公从来都是有求必应。

公公很少和我们说起战争经历,但在拿到中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年纪念章时,他十分激动地说:“我们所做的事情是军人的天职,从军人到医生,我一直都是为人民服务的一个兵!”

我的父亲陆世文是一名抗美援朝老兵,今年已经快90岁了。1951年,17岁的父亲跟随部队进入朝鲜,和战友们在零下三四十摄氏度的寒冷天气里一待就是几个月。为了防止美军轰炸,志愿军将粮草囤在了大山深处,每次搬运粮草,他们都要走一百多里路,由于寒冷,冻僵的脚有时会和解放鞋粘在一起。

在这样艰苦的环境里,他和战友们一起,以饱满的战斗热情参加多场战役。凭借英勇的表现,父亲荣立三等功2次。

父亲不会经常把参军的经历挂在嘴边,他教育我们要正直善良,珍惜现在的美好生活,做对社会有用的人。这些勋章和证书,将作为我们家族的荣耀,代代相传。

我的爷爷施德华,出生在安亭镇陆象村一个普通农家。他和其他老人一样,喜欢读报,爱养花草,同时也是第八届全国道德模范提名奖获得者,是我心中最尊敬、最可爱的人。每隔一段时间,爷爷就会把当兵时的老物件拿出来,捧着书和我讲述他和战友们的故事……无论多忙,我都会陪着爷爷重温他的当兵岁月。

为一句承诺,用一生履行。爷爷为完成老班长“活着的同志要在有生之年,代牺牲的战友去看看他们的亲人”这句生前嘱托,在退役后跑遍全国8个省17个市县,寻找到26位烈士的亲属,用10年时间完成《烽火劲旅》一书,再现当时他们所在中队的英雄事迹,以此缅怀战争中壮烈牺牲的战友。

初心不改,信守承诺,爷爷不仅是大家眼里的“信义老兵”,也是我心里最信赖的家人!爷爷有诺必行和踏实的优良品德,是留给我最宝贵的财富!

今天的平淡幸福

源于你们的舍命相守

庆祝建军95周年

让我们一起向这些老兵致敬!

转载申请事宜以及报告非法侵权行为,请联系我们:010-56807194

长按二维码

长按二维码关注精彩内容