央广网青岛11月28日消息 一根绳索,究竟能迸发多大能量?对于扎根山东青岛的海丽雅集团而言,从1922年海边小厂中那根质朴的扎头绳,到连接“蛟龙”深潜海底、“天问”着陆火星的特种绳缆,这根绳子不仅串联了企业百年的成长轨迹,更见证了民族工业从民生细微走向“硬核装备”的跃迁。

从民生之需到配套国之重器的升华

海丽雅的起点,是一根扎头绳承载人民对生活的朴素期望。1922年,爱国商人段巨川怀抱“实业救国”的理想创办协成花边厂,誓言“外国人能做到的,我们也能,并且要做得更好”,开启了扎头绳的国产化道路。

历经战火洗礼与时代变迁,企业始终未改初心:抗战期间,8名工人坚守传承;计划经济时代,青岛花边厂以优良品质满足民生需求;20世纪90年代末,企业发展遇到困难,董事长张旭明果断关停9个非主业业务,专注绳缆产业,将企业发展与国家战略紧密衔接。“我想,企业虽小,但应坚定走专精特新之路。集中一切资源,始终深耕一根绳子,一直做到今天。”张旭明说。

在海洋装备展区,展示了“蛟龙号”模型及公司为其研制的特种绳缆装备(央广网记者 唐磊 摄)

面对传统产业瓶颈,海丽雅果断转型特种绳缆,最终以“四个第一”成就行业标杆:“中国深度”——缆绳下潜万米;“中国强度”——其强度达同径钢缆2至5倍;“中国温度”——耐受-196℃至600℃极端环境;“中国精度”——实现表皮与内芯零移滑。这背后,是企业在技术领域的不断突围。

海丽雅给大国重器系上了国内自主研发的“安全绳”,助力实现了“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”的宏愿。“每一根绳子都是生命线”,正是这样的信念,撑起了从民生需求到大国装备的每一步跨越。“目前我们接到的国家重大项目有10多个,都出色地完成了任务。”张旭明自豪地说。

从“中国制造”到“中国创造”的华丽蝶变

百年坚守并非一成不变,而是以持续创新回应时代挑战。

海丽雅集团技术中心副主任徐连龙介绍,2022年,企业接到了航天器吊绳研发的任务。

在“斤斤计较,克克黄金”的航天领域,减轻重量是不变的主题。手持4公斤的纤维缆绳,徐连龙告诉记者,以前在降落伞和返回舱之间使用的是金属的垂挂吊索。“航天器每增加一公斤,成本可能要增加几十万甚至上百万元,”徐连龙说,“如果垂挂吊索使用钢缆材质,重量高达上百公斤,每降低一斤重量,就能节约大量成本。”

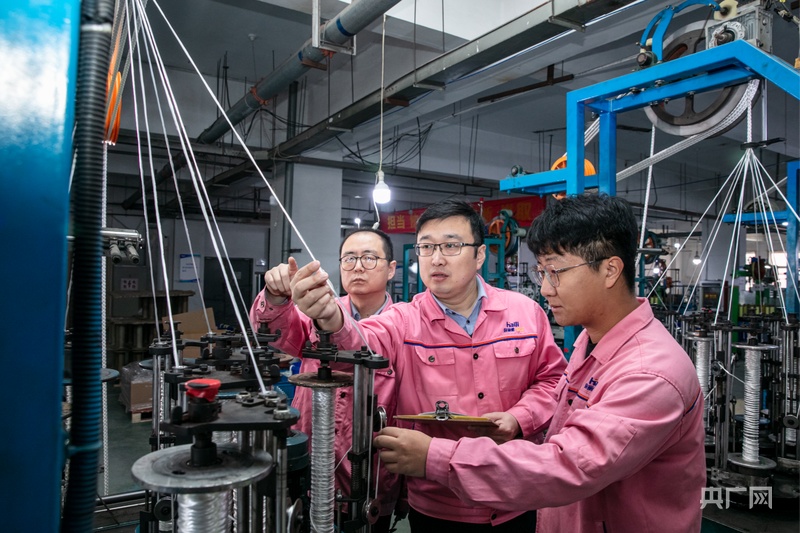

工作人员正在研究绳缆的情况(央广网发 尹燕楠 摄)

经过研发,海丽雅用这根不足5公斤的高性能纤维缆绳,替代了50公斤的钢缆,重量实现大幅降低,但是强度却能达到神舟飞船垂挂吊索的4倍,顺利实现返回舱的垂挂转换,每年可为航天工程节约上亿元。

从海洋至深空,海丽雅的绳索一次次托举“中国创造”的高度:“科学号”科考船搭载的绳缆解决了深海数据实时传输的全球难题;2021年,“天问一号”火星探测器所使用的着陆伞绳连接技术与特种弹性绳索,凭借世界首创工艺,成功护航火星软着陆。目前,企业已研发上千种迭代产品,获得400余项专利,摘得国家科学技术进步奖二等奖等百余项荣誉,并参与制定12项国家和行业标准,真正用创新定义绳缆技术的未来。

展厅内摆放了众多研发的应急救援包(央广网记者 唐磊 摄)

创新背后,是系统化机制的支撑。海丽雅打造出“草根创新+技术攻关+基金激励”三维融合机制:“五小”活动让一线员工创新成果冠名推广,核心技术人才可享“效益三年连续奖励”,董事长创新基金则为关键“卡脖子”技术集中攻坚。由此涌现出“80后制绳大师”徐连龙与拥有49项专利的黄涛,共同诠释了“人人创新、激励到位”的文化理念。

培植“专精特新”成长的厚土

海丽雅的百年历程,既根植于企业的坚韧与远见,也离不开各级政府精准有力的政策赋能。

青岛市市北区工业和信息化局局长于镜龙介绍,当地民营经济发展局系统构建“创新型中小企业—专精特新‘小巨人’”的培育体系,以“一对一”上门辅导、数字化转型服务、专项资金支持等方式,助企业成长跃升。截至2025年,区级“小巨人”数量已由4家增至8家,专精特新企业增长超30%,创新生态不断优化。

公司绳缆生产车间(央广网记者 唐磊 摄)

放眼全市,青岛市围绕“10+1”产业体系,构建了“选种—育苗—培优”全周期服务链。常态化举办的“融链固链”供需对接会已吸引超1000家企业参与,促成技术合作与签约项目10项;2025年更安排1.46亿元技改奖补资金,惠及519家企业完成转型升级。

“目前,青岛已拥有5510家创新型中小企业、3315家省级专精特新企业、216家国家级‘小巨人’企业,数量均位列全省首位,为更多‘海丽雅’式企业的成长奠定了坚实基础。”青岛市民营经济局创业创新服务处副处长王浩表示。

百年海丽雅,见证了一根绳从扎住平凡生活,到系起大国梦想的嬗变。从红头绳起步,到迈向深蓝与深空;从手工作坊,到服务于国家战略的“隐形冠军”。这家企业的百年旅程,不仅织就了产业传奇,更勾勒出中国实业坚守、创新与担当的时代图景。

“我们也不一定得干出多么惊天动地的事,也不一定非得去做那些看似高大上的事,哪怕就是把一根绳子做到极致,让大家用起来又安全,又好用,这就是我们追求的一个目标。”张旭明如是说,亦如此践行。

监制:崔永刚

记者:程立龙 唐磊

长按二维码

长按二维码关注精彩内容