原标题:曲园名师多

我是20世纪80年代初来到曲阜师范大学求学的。学校位于孔子故里,圣地学府,自有圣贤遗风。当时,学校有不少名硕大儒,尤其是几位富有传奇色彩的老师,至今印象深刻。

曲师老校门

古典文学老师张元勋,是当年高考状元、北大才子。1957年被打成“右派”,落实政策后来到曲师。学校担心其学业荒废,让其当场试讲一下。毫无准备的张老师竟脱口背诵出《离骚》全文及注释,口若悬河,滔滔不绝,令满堂震惊。《九歌十辨》专著一出,奠定了其楚辞研究的一席之地。

是真名士自风流。张老师性情洒脱,豪放不羁,学识渊博,才华横溢,讲起课来声情并茂,神采飞扬。有时诗兴大发,兴之所至,不禁手之舞之、足之蹈之也。有一次,张老师到孔庙现场教学,其解说妙趣横生,把游客和导游都吸引了过来。

张元勋老师在孔庙现场教学

当代文学老师孟蒙也是一位传奇人物,学生时代即参加地下工作,被誉为“少年英雄”。抗大毕业后,开始发表文学作品,1945年在《山东文化》发表中篇小说《硬汉》轰动解放区文坛。后来蒙受不白之冤,落实政策后来到曲师。孟老师身材高挑,面庞清癯,满头银发天然卷曲,常戴一条长围巾,气质儒雅,风度潇洒。讲起课来激昂慷慨,大有五四名士之遗风。

看望孟蒙老师

在孟老师的影响下,我和几位文学青年发起成立了杏坛文学社,编辑出版了《青果》《仲夏》等文学期刊。孟老师担任顾问,亲自为社刊作序,成为我文学路上的引路人。毕业后回过母校,看到“杏坛文学社”的招牌依然挂在那里,感到特别亲切。

杏坛文学社荣获山东省十佳学生社团

在曲师,还有一位怪教授陶愚川。经常在阅览室见到一位白发苍苍的老者,戴着瓶子底厚的近视镜,手里拿着个放大镜,默默地研读外文期刊,那就是著名教育史学家陶愚川先生。先生早年留学日本早稻田大学,后赴美攻读研究生,归国后任中山大学教授,因其兄陶百川曾任国民党《中央日报》社社长,便被下放到这里,历任历史系、外语系、教育系教授,是当时罕见的二级教授。

先生平时不苟言笑,三天不说一句话,性格孤僻,不谙世事,终生未娶。常年端着一个掉了瓷的大茶缸在食堂排队打饭,有人劝他买点鸡蛋煮煮吃,他竟问怎么煮。偶尔也会到曲阜城里下馆子买个烧鸡改善一下生活,剩下的就顺手放在口袋里。有一次上课时,老先生从口袋里掏出一支“粉笔”,在黑板上画了几下,却写不出字来,原来是一根鸡腿骨,同学们忍不住哄堂大笑。

陶先生不拘小节,但治学严谨。在农场劳动期间,用小学生演草本偷偷写就300多万字的《中国教育史比较研究》,填补了国内教育史方面的一项空白,引起教育史学界的轰动。

陶先生虽然没给我们上过课,但他的高足杨启亮给我们讲授教育学,论辈分陶先生是祖师。杨启亮老师未曾上过大学,恢复高考后直接考取陶先生的研究生,毕业后留校任教。讲起课来旁征博引,生动有趣,娓娓动听,深受同学们欢迎,我们也从他那里学到了不少陶先生的治学精神和教育思想。

当时,学校还有一位邵品琮先生也很有名,20世纪50年代从北京大学毕业后,考入中国科学院数学研究所,与陈景润、潘承洞等一起师从著名数学家华罗庚先生。毕业后,执教于中国科技大学,后被调来曲师。邵先生长期致力数论和运筹学研究,解答了关于艾多士除数性质的猜想、卡特院士关于数论函数值分布反问题的猜想,改进了华罗庚三角和基本定理,与陈景润合著数论相关著作,成为有影响的数学家,奠定了曲师数学力压群雄的基础。

邵先生没有给我们上过课,只聆听过他一次演讲。那次演讲是在操场南边的林荫大道上,邵先生声音洪亮,语言生动,人群中不时爆发出阵阵掌声。他说,当年赴美国哥伦比亚大学访学时,发现图书馆竟无人看管,就好奇地想试验一下,偷偷地拿了本书,走到门口时被电子监控器发现报警,解释半天方才脱身。还有一次到超市,发现有青岛啤酒,就好奇地拿起一瓶看看,不小心碰倒一片。没想到,经理走过来客气地说:“先生,对不起,让您受惊了!”这次演讲,给我们留下了深刻印象。

同学们在演奏校园歌曲

曲师还走出一位具有传奇色彩的女科学家王恩多院士,出身于诸城相州的名门望族,1961年以优异成绩考入曲师化学系。从中国科学院生物化学研究生毕业后,她回到曲师任教。1978年,再度考入中国科学院生物化学研究所,师从中国生物化学奠基人王应睐院士,先后主持国家“863”“973”等重大项目15项,揭示了氨基酰-tRNA合成酶作用机制,填补了酶与氨基酸相互作用的空白,荣获国家自然科学奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、全国先进工作者、全国五一劳动奖章等数十项,当选为中国科学院院士、发展国家科学院院士。我和王老师是同乡,她和蔼可亲,说话自然带笑。有一次散步,她谈起第二次考研得到了校领导的支持,因此对母校心怀感恩之情。

王恩多院士与学生们在一起

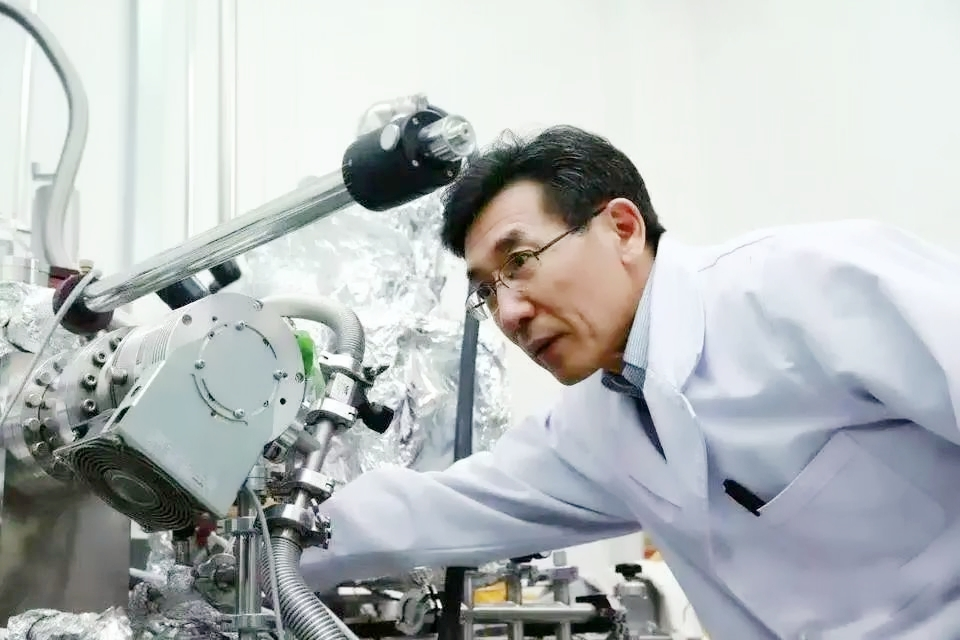

薛其坤院士亦曾在曲师任教。1984年7月,他从山东大学毕业分配来曲师报到,我在同一天毕业离校,虽失之交臂,但也听说过其不少轶事。三战考研成为传奇,最终考入中国科学院物理研究所,取得多项引领性的重要科学突破,首次发现量子反常霍尔效应,在国际上产生重大影响。薛其坤院士平易近人,为写该文当面征求其意见,他看完后回复将“诺奖级”几个字去掉,充分体现其严谨谦逊的品格。

薛其坤院士在实验室

当时,学校还有一批学识渊博的老教授,也都有名士风范。像著名书法家包备五,清华大学毕业的庄上峰和留美硕士李毅夫,宋词专家刘乃昌、唐史专家李季平、儒学专家骆承烈、《齐鲁学刊》主编徐文斗等知名教授,皆曾执教于杏坛。聂建军、朱光灿、魏绍馨、张忍让、戴胜兰、徐振贵等老师还给我们上过课,都是满腹经纶、学富五车的名师;还有后来的戚万学、曹莉等一批国家级、省级教学名师。尤其是1970年至1974年,山东大学文科迁来曲师合并成为新山大,冯沅君、萧涤非、袁世硕、陆侃如、蒋维崧、高兰等一批著名学者也在此执教,留下了很好的教风。一个偏隅县城的大学,能够有这么多名硕大儒,充分体现了曲师兼容并包的办学思想。

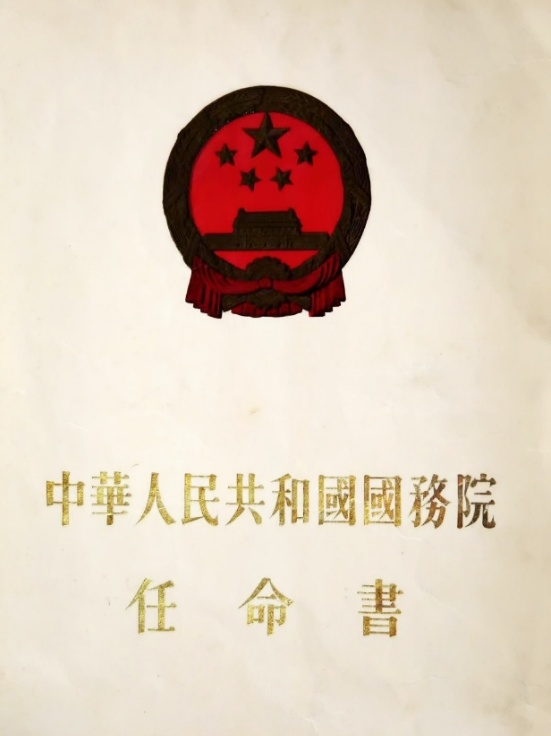

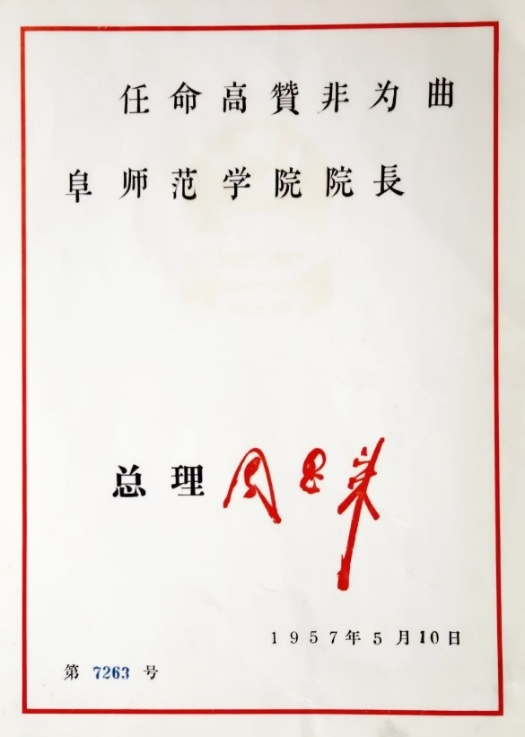

首任院长高赞非先生,就是一位当世名儒。曾师从国学大师熊十力、梁漱溟先生研究儒学,执教于南京中央大学哲学院。抗战时期参加革命,当选为滨海根据地参议长,新中国成立后担任济南市教育局局长。1955年,出任山东师范专科学校校长。为纪念伟大的思想家、教育家孔子,国务院决定将山东师范专科学校从济南迁来曲阜升格为本科高校曲阜师范学院,其任命书是周恩来总理签署。

周总理签发的高赞非校长任命书

1956年,高赞非院长率领师生迁址曲阜,筚路蓝缕,艰苦创业,在曲阜西郊的一片田野里创办曲阜师范学院,并创立了全国第一所孔子研究会。我们当年上课的西联教室,是一排苏式风格的建筑,就是那个时代的印记,留下了我们的青春和欢乐。

同学们在西联教室前留影

曲师老书记王路宾同志也是一位老革命,1930年入党,曾任国立山东大学党组织负责人,参加过“一二·九”运动,抗战时期到达延安,后赴莫斯科学习。1957年被错划为“右派”,落实政策后来到曲师任党委书记。十年动乱结束后,王路宾书记要求从平反的人员中,找有大学问的人并请到学校任教,不拘一格招贤纳士,一时名师荟萃。1979年底,王路宾调任北京大学党委副书记、常务副校长,还把刚刚平反的张元勋推荐到曲师来工作。

我们在校的时候,赵紫生任院长。赵紫生院长也是位有传奇色彩的元老,20世纪30年代从省立一师毕业后参加地下工作,曾任鱼台城防副司令,亲自护送刘少奇同志穿越日军岗哨和敌占区。他组织编写的《公社数学》曾受到毛主席赞扬。

在我们毕业的那年,赵紫生院长离休,程汉邦同志接任。程校长本身就是一位名师,曾任政治系主任,讲课生动,幽默风趣,把枯燥深奥的哲学讲成了深受欢迎的语言艺术,是著名的“程铁嘴”。就是他在任的时候,将曲阜师范学院升格为曲阜师范大学,我们的毕业证上还盖着他的大印。有一次,他发现有个印章盖倒了,还乐呵呵地说:“你说俺这个熊章怎么还能倒着盖呢?被打倒的人的名字才要倒着写。”嬉笑之下,减轻了工作人员的尴尬。程校长平易近人,其千金是我们班同组同学。我们到尼山春游的自行车,就是借的程校长的座驾。

同学们到尼山春游

曲园名师多,名师出高徒。从20世纪60年代初期,曲师的考研率就名列前茅。其实,曲师并不只是在考研方面一骑绝尘,在各种专业考试、就业考选等方面也是声名显赫。这与圣地学府传统文化底蕴和浓厚学风是密不可分的。著名科学家王恩多院士、薛其坤院士自不必说,中国科学院院士郭雷、欧洲科学院院士徐泽水、国际计算机学会会士方玉光等都是本校培养的研究生。

同学们在图书馆前交流

由于曲师远离城市的浮华,四周与农田为邻、村庄为伴,师生们心无旁骛,专心治学,图书馆、阅览室座无虚席,形成了“诲人不倦,学而不厌”的校训,养成了朴实好学的校风,形成了独特的办学特色。先后成为全国首批招收研究生的高校、山东省重点高校、山东省高水平大学、山东省应用型人才特色名校、教育部本科教学评估优秀高校、教育部实施卓越中学教师培养高校、全国创新创业教育示范高校,拥有ESI世界前1%学科7个,国家级一流本科专业28个,山东省一流学科和高水平学科10个,18个学科入选软科“中国最好学科排名,形成了涵盖文、理、工、法等学科门类齐全的省属重点综合性大学。

学生毕业照

七十载春华秋实,曲园桃李遍天下,各行各业都涌现出不少杰出校友,为国家社会作出了应有贡献。欣逢曲师70周年校庆,谨以此文贺母校华诞。(作者为中文系80级校友)

图片源自作者,部分内容略有改动。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容