央广网济南4月27日消息(记者 唐磊)2025年,对于电影这门“第七艺术”而言,是个特殊的年份:世界电影诞生130周年,同时也是中国电影诞生120周年。这一年,对于青岛电影行业来说,同样是值得纪念的一年——华表奖的聚光灯首次离开北京,投射到了青岛,“共筑电影梦,激扬时代情——第二十届中国电影华表奖颁奖活动”于4月27日在青岛举行。

几十年来,华表奖都是中国电影的风向标,承载着记录时代精神、引领艺术创新的使命。在中国电影诞生120周年这样一个具有里程碑意义的时刻,华表奖缘何“花落”青岛?

青岛西海岸新区风貌(央广网发 孟君韬 摄)

缘起:青岛与光影的故事

在青岛市南区湖北路17号,坐落着一幢特殊的建筑——青岛电影博物馆,该建筑是水兵俱乐部旧址。1907年,中国最早的商业电影院正式对外开放,放映地点就在水兵俱乐部,这栋建筑见证了青岛和电影的百年情缘。

1935年,由中国电影先驱洪深编剧的电影《劫后桃花》直接以青岛为背景,揭露殖民历史,成为中国电影艺术史上的第一部现实主义力作;20世纪30年代,《同仇》《劫后桃花》《风云儿女》等中国早期的一批电影都选择在青岛取景拍摄……每一部电影的诞生、上映,都在不断印证青岛在中国电影发展历史中的独特地位。

青岛与电影的百年交织,既体现在对中国早期电影放映的启蒙贡献,也反映在作为“天然影棚”对影视创作的持续滋养。从历史建筑中的黑白影像到如今的科幻巨制,青岛始终是中国电影发展的见证者与参与者,其独特的山海景观与人文底蕴,仍在不断书写新的光影传奇。

注脚:电影工业化的开篇

2025年4月,《流浪地球3》在青岛开机,导演郭帆在接受媒体采访时直言这里是“福地”,每次回归都像“回家”。郭帆提到的福地,也是《流浪地球1》《流浪地球2》的拍摄地——青岛东方影都。

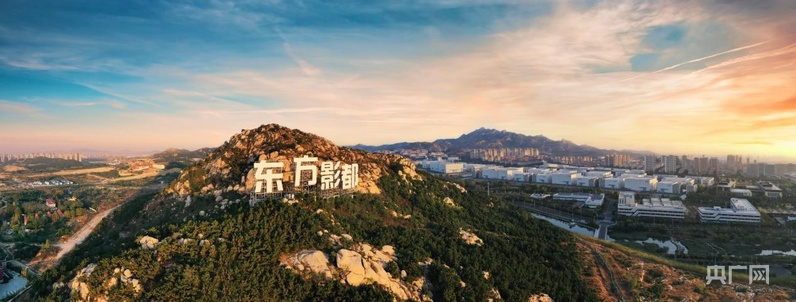

青岛东方影都(央广网发 青岛市委宣传部 供图)

当清晨的阳光刺破黑夜,洒向青岛西海岸,灵山湾畔,朝阳山上,“东方影都”四个大字面朝大海,熠熠生辉。

2017年11月初,联合国教科文组织创意城市网络新晋入网城市名单公布,青岛被授予“电影之都”称号,成为中国首个“电影之都”。青岛与电影的故事仍在继续。

2019年票房冠亚军《流浪地球》《疯狂的外星人》,2021年票房季军《刺杀小说家》,2023票房亚军《流浪地球2》,2024年票房冠军《热辣滚烫》,2025年春节档的《封神2》《蛟龙行动》,都拍摄于青岛影视基地。

青岛东方影都产业园(央广网发 青岛市委宣传部 供图)

打造40个国际标准摄影棚和32个置景车间;建成国内首个影视虚拟化制作平台,打通从剧本预演、拍摄到后期制作的全链条电影工业化生产流程;引进国内首套自主研发的微米级超高精度面部扫描系统“穹顶光场”,提升人脸数字建模的精度和效率……青岛影视基地持续推进“科技影都”“数字影都”建设,通过“技术研发—场景验证—标准输出”的路径,青岛东方影都构建起影视制作全周期的硬核科技生态,推动着中国电影工业化进入技术与艺术深度融合的新纪元。

工作人员正在青岛东方影都影视产业园动作捕捉棚体验虚拟拍摄(央广网发 王大勇 摄)

“科技影都,筑梦东方”。在追逐电影强国梦上,东方影都一直都是先行者和探索者。

奔赴:厚植产业发展的“政策沃土”

华表奖“花落”青岛,不仅是对青岛电影产业现有成绩的肯定,更是对青岛电影产业未来发展前景的期许。中国影视产业的高质量发展离不开政策配套与人才支撑,而青岛正以全链条服务体系和创新生态为电影工业化注入动能。

近年来,青岛以健全产业链条为主攻方向,持续完善基础设施,优化营商环境,强化产业要素供给,出台“上下联动、条块结合、互为补充、沿链聚合”的链条式、叠加式影视扶持政策。实施《青岛市文艺精品项目扶持奖励管理办法》《青岛市推动影视业高质量发展若干政策》及实施细则,对“青岛摄制”“青岛出品”、影视发行、影视拍摄取景基地、影视衍生品开发、影视人才孵化培育等关键环节实施奖补。2024年,对《好像也没那么热血沸腾》《莫斯科行动》《蛟龙行动》《抓娃娃》4部电影项目兑现奖补资金470余万元,近年来累计发放产业扶持资金约2.1亿元。

航拍青岛市唐岛湾(央广网发 青岛市委宣传部 供图)

光影交织,文旅共融。青岛在电影产业自身发展的基础上,发挥电影对文旅、电影对创意、电影对商贸等产业融合拉动作用,以影视撬动文旅,以文旅反哺影视,将“流量”变为“留量”,打造了“产城融合”的典范,更以“影视之都”的全新姿态,在文旅融合的浪潮中书写着城市高质量发展的新篇章。

融合:光影间打造人才的摇篮

“华表奖作为中国电影政府奖,它的落地对青岛这座城市的影视产业发展是具有里程碑意义的大事件”。对于华表奖落地青岛,青岛电影学院教授、新闻传媒学院院长别君红认为,不管是对影视产业发展,还是影视产业人才培养,都意义深远。

别君红告诉记者,华表奖的到来彰显了青岛“影视之都”的产业地位,也将吸引全国顶尖的电影人才、优秀作品和行业资源,为青岛高校影视教育带来难得的学习机会,同时,还将进一步激发校企协同创新的动力,“青岛高校可以更好地推进影视技术研发与产业化应用,从视角、理论、实践多方面实现‘全要素、全方位、全流程’的产教深度融合。”

东方影都内的万米棚(央广网发 青岛市委宣传部 供图)

作为影视教育领域的从业者,别君红认为,得益于青岛“电影之都”的城市定位和以东方影都为代表的影视产业园区的带动,青岛高校的影视教育近些年快速发展,“从学科建设和专业建设上看,青岛高校在影视相关专业正在蓬勃发展”。

教育的蓬勃发展也为青岛影视产业提供了源源不断的“新鲜血液”。别君红告诉记者,青岛“红瓦绿树 碧海蓝天”的城市风光和青岛这座城市与中国电影之间千丝万缕的关联,本身对于影视类院校毕业生就有很强的吸引力。伴随着东方影都等现代工业化影视基地的快速崛起,相关的影视企业在近几年也迅速发展,这也带来了大量就业岗位。“华表奖在青岛举办也一定大大增强了学生们对青岛‘电影之都’的认同感与自豪感,从城市定位上将更加吸引学生留在青岛就业。”

华表奖此次为何“花落”青岛,别君红认为“青岛采取了一条差异化的‘科技影都’布局道路,形成了鲜明且独特的核心竞争优势。”一方面是高科技电影工业化的基础优势,另一方面则是独特的区位场景资源优势与政策扶持优势,最后则是集群化的产业生态与产学研一体化布局,“东方影都与青岛电影学院、科技园区等深度合作,形成科技创新与影视制作高度融合的产业生态,这是青岛独特的产业优势”。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容