第八届集美·阿尔勒国际摄影季于11月25日在厦门开幕。其中,“中国律动”单元携手中国高等艺术院校,展现中国摄影的新生力量。

记者在现场了解到,本届的“中国律动”单元力邀中国美术学院策展人王岩和高琬婷策划了展览《“灵”与“物”——中国美术学院摄影·影像展述》。

展览现场(央广网记者 邬眉 摄)

展览现场(央广网记者 邬眉 摄)

展览以“灵”与“物”之间的三种纠缠关系作为主要线索,以中国美术学院近四十年的摄影与影像艺术的发展为契机,从图像分析学、科学技术的演进及摄影的观看三个视角来讨论图像文化变迁中延续的精神象征与情感转移。

徐思捷,《起源——狄奥尼索斯》,鸵鸟蛋壳、明胶银感光乳剂、合金罩、LED灯、铝材、白石英砂,尺寸可变,2021年。

谢桂香,《烛影》,银盐相纸,51x62cm,2017年。

“伴随着技术的更新迭代,艺术创作获得了极大的自由度。”据策展人王岩介绍,本次展览展出的作品,既有传统的“光绘”摄影,又有CG影像;既有纯粹的图片摄影,又有与行为、装置、素描、书法等结合的综合媒材作品。“我们希望用不同的作品来呈现视觉艺术的诸多可能,从而回溯中国美术学院摄影与影像的发展。”

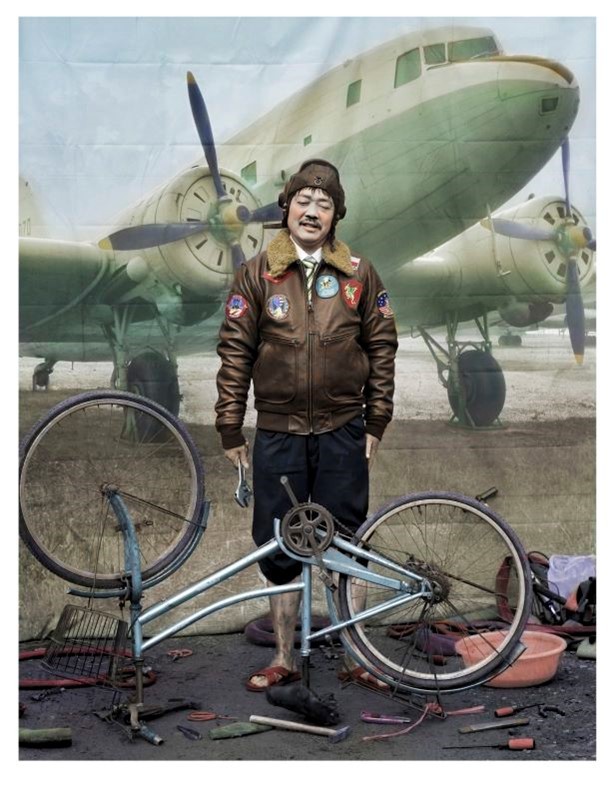

范顺赞,《现实给了梦想多少时间7号》,艺术微喷,135x105cm,2011-2015年。

邵文欢,《刺》,装置摄影,150×115cm,2022年。

据了解,在过去的近四十年中,中国美术学院“摄影与影像艺术”的教学与创作一直以极强的实验性和先锋性连结过去、创造当下、介入未来,以跨媒体艺术为载体,构建一种在不可见真实与可见真实间,在东西方文化间融会贯通的视觉美学与影像诗学,为中国影像发展和研究提供了新思路。其中,西湖国际纪录片大会自2017年启幕以来,已然成为中国最具学术性、专业性和国际性的纪录片影展之一,在国际上获得了良好的口碑效应;2019年,中国美术学院致敬1959年版摄影集《中国》,收录了新中国70年发展历程中那些宏伟的、经典的、珍贵的摄影艺术名家之作,为中国摄影艺术史和发展史的研究提供又一种图像学研究与分析的路径。(邬眉)

转载申请事宜以及报告非法侵权行为,请联系我们:010-56807194

长按二维码

长按二维码关注精彩内容