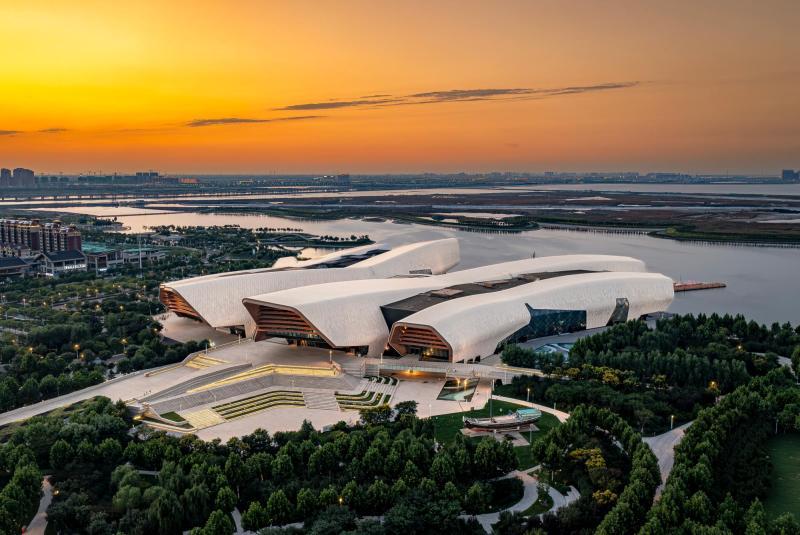

央广网天津11月12日消息 清晨的渤海湾,海风裹着咸湿的气息掠过岸边,一座形似游鱼跃海的白色建筑静卧湾畔,在晨光中舒展着流畅的线条。这里便是位于中新天津生态城的天津国家海洋博物馆——它并非孤立的展品陈列地,而是天津“人海共生”理念的生动载体,在海洋人文传承、生态保护实践与文旅创新融合中,勾勒出人与自然和谐共生的动人图景。

夕阳下的天津国家海洋博物馆(央广网发 天津国家海洋博物馆供图)

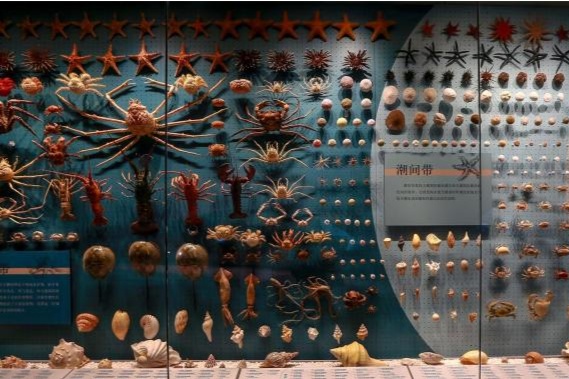

“国家海洋博物馆为海而立,因人而生,大家都亲切地叫它‘海上故宫’。”讲解员王雅婕娓娓道来,她抬手指向“今日海洋”展厅深处,6000多件海洋生物标本沿着展线铺展开来,从微小的浮游生物到庞大的海洋哺乳动物标本,在这里勾勒出完整的海洋生态图景。

“比如这只遗鸥,它是国家一级保护鸟类,也是人类认知最晚的鸟种之一。近年来,随着生态城海岸环境持续改善,越来越多的遗鸥选择在此越冬。”王雅婕介绍道。

展厅内的海洋生物标本(央广网记者 周思杨 摄)

从翱翔的遗鸥回溯千年浪潮,一艘古朴的独木舟静静陈列在海博馆中。“这艘唐代独木舟,是海博馆的‘镇馆之宝’之一。”王雅婕引领记者走向另一件珍宝,透过透明的玻璃,独木舟厚重的船体刻满岁月的痕迹。遥想古人驾舟逐浪,开启海上贸易与文化交流的“征程”,这份向海而生的探索,让许多参观者不住地赞叹。

岁月流转,展厅另一侧,“蛟龙”号模型巍然矗立,白色的身躯透着科技的锋芒。这台当代中国深潜深海的“大国重器”,曾突破极限创下7062米的世界同类作业型载人潜水器下潜深度纪录,标志着中国载人深潜科考已然跻身世界前列。

从木舟到“蛟龙”,跨越千年的海洋探索之路,在此间完成震撼人心的“对话”。

展厅中的唐代独木舟是天津国家海洋博物馆“镇馆之宝”之一(央广网记者 周思杨 摄)

作为中国首座国家级、综合性的海洋博物馆,天津国家海洋博物馆不仅致力于展示海洋的自然历史和人文历史,还承担着收藏保护、展示教育、科学研究等多重功能。这里不仅是人们了解海洋、热爱海洋的重要场所,更是进行爱国主义教育和海洋科技交流的重要基地。

“多年来,有超过1300多万人在这里感受海之伟岸、了解海之深邃、认识海之悠远、体验海之磅礴。”在王雅婕的身边,一群小学生正围在展柜前观看,眼神里充满对“蓝色世界”的好奇。“我们希望通过这些展品,让大家看见自己与海洋的深层联结。海洋生物离不开海洋的滋养,而海岸线也需要我们用心守护。海博馆就在海岸线旁,不仅讲海洋故事,更是讲述人与海的故事。”王雅婕说道。

当视线从展厅转向海博馆观众入口处,一片蓝色空间正透着勃勃生机,给潜水爱好者带来惊喜。

“以往想潜水,得往三亚、深圳跑,现在在海博馆,游客们就能穿上装备,感受水下呼吸的节奏。”爱海博潜水中心负责人莫宇葆言语中满是自豪,“它可以说是整个京津冀地区,唯一一个设在国家级博物馆里的专业潜水中心。它不仅仅是一个学潜水的地方,更是一个能让你在海洋文化的浓厚氛围中,真正理解和大海建立连接的独特平台。”

记者体验潜水运动(央广网记者 韩雨晨 摄)

在潜水教练指导下,记者换好潜水服,调整好面镜,缓缓潜入蓝色的池水中。宁静的水下世界中,鱼群正在悠闲游动,时而伴随着记者的动作“翩翩起舞”,漾开细碎的水纹;馆外,渤海湾的浪花正轻轻拍打着海岸线,一内一外的“海洋场景”,让“亲近大海”的体验变得格外真切。莫宇葆说:“以后这里还会举办国内外潜水赛事、专业论坛。我们希望让潜水运动在北方‘火’起来。”

从看海洋故事,到玩海洋运动,“海上故宫”正在让海洋文化“活”起来。在绵长的海岸线旁,中新天津生态城已先后建设亲海绿色公园40个,打造了天津国家海洋博物馆等13个具有浓郁海洋文化特色的文旅休闲场所和6个文化场馆,将渤海湾的海岸,变成了人与海洋对话的广阔舞台——在这里,渤海湾的风不仅带来海的气息,更带来亲近海洋的无限可能。

记者:张强 周思杨 韩雨晨

实习记者:蔺子贤 路婧纯

长按二维码

长按二维码关注精彩内容