央广网天津8月22日消息(记者韩雨晨 实习记者何福荣)七八月份的青海省黄南州,草原风裹挟着青稞的清香。天津农学院经济管理学院党委副书记陈帅君带领13名师生,跨越千里来到这片高原。他们带着“乡村+学校”的双线推普方案,把普通话课堂搬到村民炕头、学生课堂。一句句带着温度的话语,串起了藏汉群众的心,让民族团结的花儿在高原上越开越艳。

村里的“双语课堂”:从交流到交心

黄乃亥乡日秀玛村的支部委员会院里,晒谷场的青稞堆还带着阳光的暖意。村民们搬来小马扎,孩子们凑在最前排,和实践队员们围坐成个热闹的圈。“大爷,您常说的‘乃麦’,普通话叫‘青稞’,您试试这样说……”队员们以“拉家常”式交流为切入点,把“去卫生院说症状”“给娃娃报名上学”等这些常碰到的事,拆成一句句短平快的普通话。

活动现场(央广网发 天津农学院供图)

陈帅君副书记蹲在青稞堆旁,结合天津农学院农业学科优势,用普通话慢慢讲,队员们边比划边用方言补漏,为村民讲解青稞种植的增产技术与病虫害防治要点,让语言学习与科技帮扶深度结合。村民们纷纷表示:“这样的学习听得懂、用得上,既练了嘴皮子,又长了新知识!”

校园里的“发音课堂”:从技巧到成长

黄南州中学的教师培训室里,队员们正拿着《普通话水平测试大纲》拆解考点。“大家看,‘z/c/s’舌尖要平,‘zh/ch/sh’舌尖要翘。”队员边说边用手比划舌位,帮老师们直观区分发音。“以前总混的音,现在一听就明白!”分组练习时,老师们反复练,笔记本上记满了发音要领。

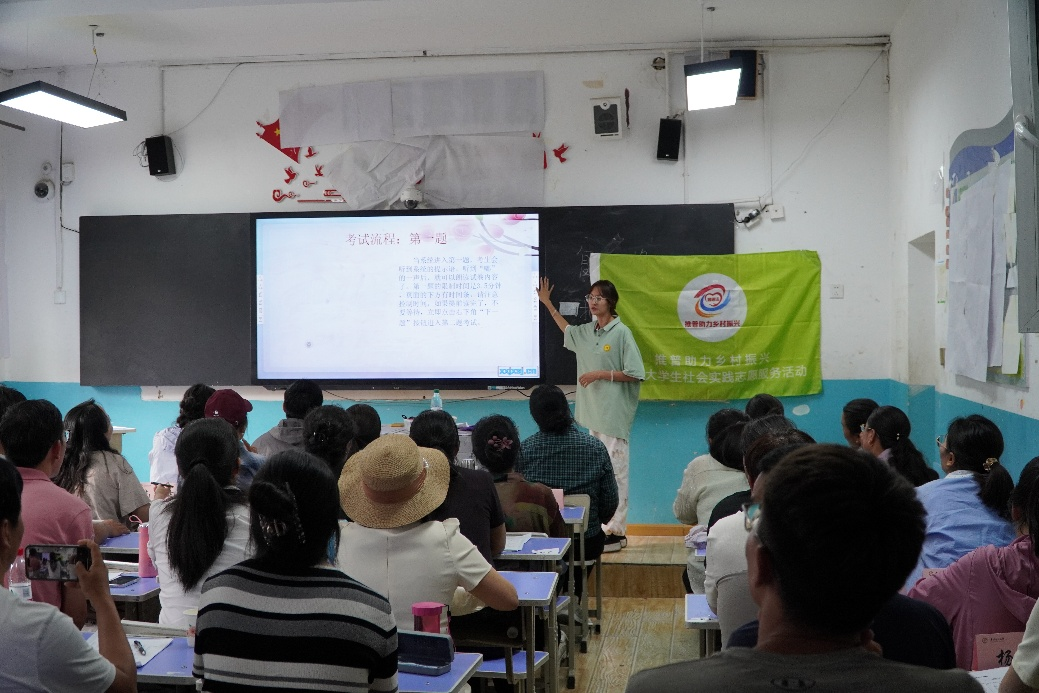

活动现场(央广网发 天津农学院供图)

黄南州民族中学的教室里更热闹。“普通话不仅是沟通交流的工具,更是通向更广阔世界的桥梁。”陈帅君副书记和黄南州民族中学高二六班的28名藏族学生说,“希望同学们珍惜机会,为人生发展打下坚实基础。”

随后,天津农学院2023级学生代表闫宇轩以生动风趣的语言,介绍起普通话的发展历史、语音特点及学习技巧,从“听、说、读、写”四个维度引导学生理解学习方法,鼓励大家“大胆开口、多听多练”。辅导员李宗泽、李雪、刘青更组织起“成语接龙”,在欢声笑语中感受汉语的博大精深。

未来,天津农学院将以此次黄南州之行作为新的起点,让“推普+”帮扶体系持续完善,为铸牢中华民族共同体意识、促进各民族交往交流交融贡献高校智慧与青春力量。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容