央广网天津7月19日消息(记者周思杨)2025年7月,盛夏的风拂过川南的山林,天津大学星火支教队王家镇分队带着青春的热忱,响应团中央“三下乡”号召,奔赴四川省宜宾市珙县王家镇中心小学校。他们怀揣着教育帮扶的初心,以“生态+文化+数字”三位一体实践体系为骨架,深耕“在地化课程”,在这片红色土地上探索乡村教育振兴的新路径。

为了让长征精神在青春血脉中流淌,日前,支教队员们与王家镇团委干部张旭一同走进五尺道四里坡遗址。这条被岁月打磨得温润的古道,藏着太多值得用脚步去丈量的故事。

实践队成员与团干部张旭在五尺道四里坡入口处合照(央广网发 实践队供图)

五尺道,又称滇僰古道,千年时光在它身上刻下深深浅浅的印记。1935年2月,中央红军一军团的脚步曾踏过这里,他们沿道北上突破防线,12公里的险峻山路,留存着3处红军宿营地、5幅革命标语,2019年纳入《四川省长征文化遗址保护名录》的它,早已是宜宾大地上鲜活的爱国主义教材。

出发前的三场大雨,让本就难行的山路更添挑战。乱石铺就的梯步高低错落,雨后的泥巴路软滑难踩,部分路段被溪水漫过,队员们挽起裤脚蹚水而过时,才真正读懂了“红军不怕远征难”的分量。湿滑的石阶覆着苔藓,每一步都得攥紧身旁的草木;狭窄的岩壁间,前队伸手拉后队,后队托举着同伴的背包——汗水浸透衣衫时递来的半瓶水、蚊虫叮咬后相视而笑的默契,都在复刻着八十多年前红军战士相互扶持的温暖。

天津大学星火支教队队员们攀爬五尺道(央广网发 实践队供图)

“摸到五尺道的石头,仿佛打开了那段过往的岁月。”队长牟子涵的话里带着哽咽。脚下的泥泞、肩头的疲惫,让队员们真切体会到:红军面对的不仅是更险恶的环境,更是生与死的考验。这条路上的每块石板,都是沉默的导师,教会他们什么是“革命理想高于天”。

这份感动,很快化作课堂上的“星火”。支教队在四年级开设的《五尺道与红军长征》课上,纪录片中爬雪山、过草地的剧情刚播完,孩子们就红了眼眶。队员们坐在孩子们身旁,讲述起五尺道的故事:“红军叔叔当年就在咱们家门口的路上行军,他们饿了啃树皮,冷了裹单衣,却还记得给老百姓分盐吃。”

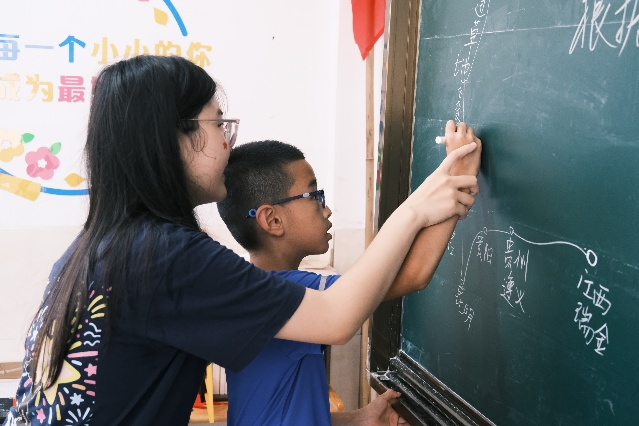

《五尺道与红军长征》课堂(央广网发 实践队供图)

黑板上,队员们和孩子们一起画长征路线图,当笔尖落在“珙县王家镇”时,有人小声说:“原来红军离我们这么近!”在讲“王场济贫”的故事时,孩子们瞪大眼睛听着老师讲述红军打开盐号的场景故事,仿佛看到了当年乡亲们接过盐巴时含泪的笑脸。

“我家就在五尺道旁边!”一个男孩举着手骄傲地喊道。下课后,孩子们围着队员们追问:“红军晚上住在哪?”“他们有像我们一样的书包吗?”那一双双亮晶晶的眼睛里,红色的种子正在悄悄发芽。

王家镇中心小学校的高校长看着这一幕,感慨道:“孩子们踩着红军走过的路长大,现在知道了路上的故事,这比课本上的字更能住进心里。”

队员与孩子们共同绘制长征路线图(央广网发 实践队供图)

五尺道的石板路还在延伸,一头连着红军的草鞋印,一头系着孩子们的求知眼。天津大学的青年们用脚步丈量信仰,用课堂传递力量,让长征精神在支教的时光里焕发新的光彩。多年来,星火支教队深耕珙县,把红色资源酿成乡土教材,让知识与信念在孩子们心里一起生长。

这条路,他们会一直走下去。因为他们知道,每一步都在续写新的长征故事——关于青春,关于教育,关于让红色基因在乡土间永远传承的承诺。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容