央广网运城4月24日消息 近日,“2022万荣·中华后土文化论坛”在线上举行,来自清华大学、北京大学、中国社会科学院、山东大学、复旦大学、上海大学、山西大学、山东建筑大学、山大工艺美术学院、中国农业博物馆、中国民俗学会等10余所高校和科研单位的30余名专家学者,以及万荣县的后土文化爱好者参与研讨。

2022万荣·中华后土文化论坛线上活动,万荣县分会场

2021年,万荣县人民政府与山东大学合作,开展“中华后土文化与万荣后土祠”研究项目,将后土文化研究成果予以全面总结,对后土文化传统文献资料予以系统搜集整理,对万荣县以及国内外在传播后土文化方面具有代表性的地区和宫庙进行调研,以期全面而系统地反映中华后土文化历史与现实的全貌。该项目受到全国范围内学者的广泛重视和赞誉,被清华大学刘晓峰教授称为“对中华优秀传统文化培根固本”的举措。

2022年度后土文化线上论坛之后,“中华后土文化与万荣后土祠”课题中期报告会也在线上举行。

在论坛专家发言阶段,上海大学黄景春教授认为后土信仰作为中华文化的基本底色,贯穿到社会生活的方方面面,渗透到中华民族的思维方式和生活习俗当中,至今仍有非常重要的功能,对后土文化的研究既有学术价值,更有现实意义。

专家学者参加线上论坛活动中

北京大学陈泳超教授认为,后土是一个充满历史信息和民族感情的文化符码,应该得到深入的发掘和认知,并使之在新时代的文化建设中再现光芒。山东工艺美术学院张从军教授指出,后土祠系根祖所在,保护好后土祠,活化后土文物,挖掘后土文化,传承后土传统,就是对民族文化复兴大业的践行,就是民族文化复兴任务的落实,就是对民族文化地域特色的传承与发展。

万荣县政府部门领导及当地学者积极参与线上论坛。万荣县委党校黄黎阳提出万荣县后土文化的开发要与黄河流域生态保护、高质量发展国家战略紧密联系起来,要与乡村振兴战略联系起来。文化和旅游局郭学功表示要让古老的后土文化绽放崭新的时代光芒,就需要把后土文化与当代社会主义核心价值观联结在一起,使中华民族的历史基因得以传承。

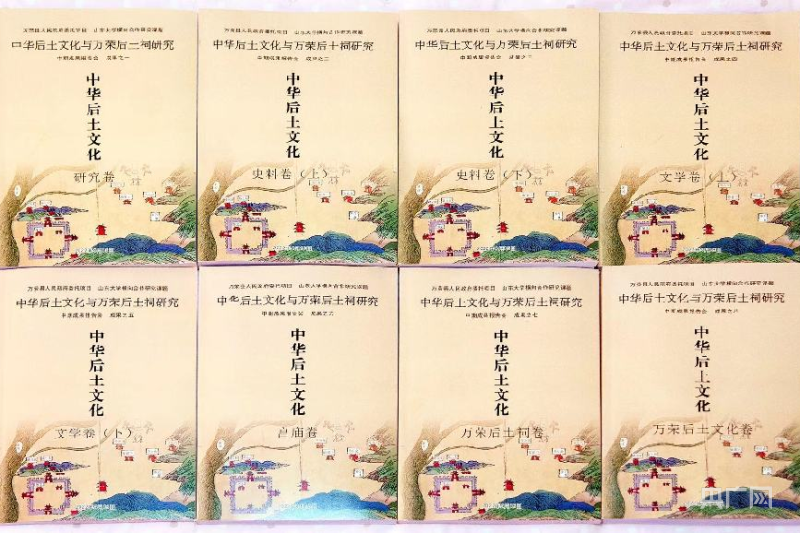

“中华后土文化与万荣后土祠”课题中期成果展示

在“中华后土文化与万荣后土祠研究”课题中期报告会阶段,在课题首席专家叶涛教授主持下,6位子课题负责人依序陈述本组中期成果及学术发现。5位专家针对课题组中期报告进行评议,并提出了切实可行的改进意见。

据了解,山西省运城市万荣县的汾河与黄河交汇处的高台地,古称汾阴脽,在中国历史上一直被尊为大地之母。脽上土,黄河水,运城盐,养育了远古中国,肇始了华夏文明。位于古汾阴脽的万荣后土祠被称为华夏祖祠,历代皆为皇家祭祀后土场所,从汉至宋,历史上9位皇帝24次亲临祭祀。明代定都北京后,为避免皇帝舟车劳顿,遂取汾阴脽土奠基,建成天坛,祭祀天地,所以,万荣后土祠是北京天坛之源,中华后土文化之根。

万荣后土祠全景

后土文化是中华优秀传统文化的核心组成部分,是五千年中华文明得以传承发展的根脉。加强后土文化的研究,追根寻祖,弘扬中华优秀传统文化精粹,增强民族自豪感和认同感,增强对土地和自然的敬畏热爱,践行绿色发展观,实现人与自然的和谐共生。

转载申请事宜以及报告非法侵权行为,请联系我们:010-56807194

长按二维码

长按二维码关注精彩内容