央广网济南11月13日消息(记者程立龙 见习记者郑芷南 实习记者张雨萱)想要读懂山东,或许不必急于奔赴泰山之巅或徜徉于海岸线。如今,一种更深度的“游山东”正悄然兴起——走进散落于齐鲁大地的博物馆,在文物与历史的对话中,开启一场跨越时空的文化之旅。

这里,不再仅仅是文物的陈列所,更是一部可以“行走”的山东通史、一座没有围墙的齐鲁文化大学校。以博物馆为坐标的深度文化旅行方式,正吸引着越来越多游客在此驻足、思考与发现。

时空长廊——一部立体的“山东通史”

登泰山而小天下,观沧海而壮胸怀,是多数游客对山东的经典印象。然而,要真正读懂这片土地厚重而鲜活的生命故事,还有一个更深的入口——走进遍布齐鲁大地的博物馆。

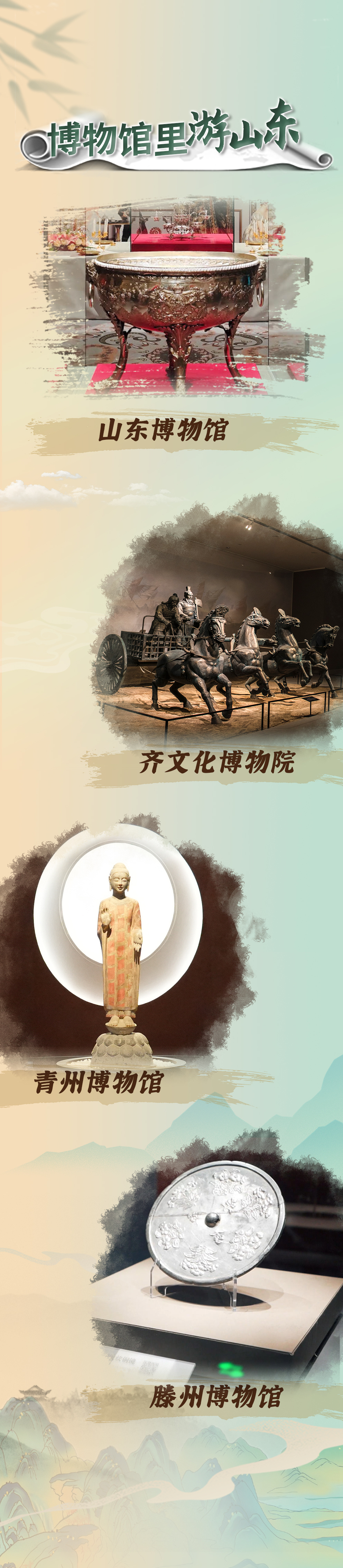

若想在短时间内纵览山东的万年文脉,山东博物馆无疑是最佳起点。在这里,“海岱日新——山东历史文化陈列”带领观众从后李文化、北辛文化的陶器,一路看到龙山文化“黑如漆、亮如镜”的蛋壳黑陶杯,感受史前东夷族群的智慧结晶。西周到秦汉的青铜器与玉器,则默默见证着齐鲁礼乐文明的灿烂历程。

今年1月开展的“鲁王之宝——明朱檀墓珍藏”,聚焦明代开国皇帝朱元璋的第十子——朱檀。他自幼受宠,仅两个月大便受封鲁王,藩地兖州。展览以“明初王府生活”为主线,精选682件(套)文物,涵盖金器、玉器、服饰、漆器等品类,包括九旒冕、九缝皮弁、镶宝石金带饰、天风海涛琴等精品,规模与规格均属空前,生动再现了明初亲王的生活图景。

尤为引人注目的是阵容宏大的仪仗俑群,包括人物俑381件、马俑24件、辂车2辆。展览还首次完整展出六件木翣,即当时遮障鲁王棺柩的仪仗用品。这些文物为了解明代历史、研究社会文化提供了珍贵实物。

一城一馆,解码地域文化基因

如果说山东博物馆是读懂山东的“总序”,那么散落在16个地市的特色博物馆,更如同地方文化的“精读本”。它们主题鲜明,各具风采,共同构成了山东多元而立体的文化面貌。

在“孔孟之乡”济宁,孔子博物馆是必到之所。它不仅珍藏着明代以来的儒家典籍刻本、礼乐器具,更通过现代展陈方式,阐释“仁者爱人”“为政以德”等思想精髓。游客在此,不仅能瞻仰至圣先师的生平,更能思考儒家思想对中华民族性格的深远塑造。

向东而行,在青岛啤酒博物馆,文化的故事则充满了麦芽的香气。这座依托百年德式厂房建设的博物馆,将厚重的工业遗产与鲜活的城市记忆完美结合。老发酵池、古老的酿酒设备、各个年代的啤酒广告画,共同讲述着一个品牌如何与一座城市共同成长,并最终成为东西方文化交流符号的传奇。

青州博物馆是唯一的县级“国家一级博物馆”。其镇馆之宝——龙兴寺遗址出土的北魏至北宋佛教窖藏造像,足以让任何艺术爱好者心潮澎湃。佛像脸庞丰满,细眉长目,嘴角微扬,流露出穿越千年的“青州的微笑”。其独特的“青州风格”展现了佛教艺术中国化的辉煌历程,也印证了古青州作为东方重镇和佛教中心的历史地位。

滕州博物馆——“青铜器王国”的所在地,曾是薛国、滕国等古国争雄的舞台。这些带有铭文的青铜重器,正是破解古国存在的直接密码。而那一块块精美的汉画像石,犹如汉代的“绣像百科全书”,将神话、历史与市井生活,鲜活地展现在游客眼前,让石头上刻画的古人,仿佛拥有了呼吸。

科技赋能,让文物“活”起来

当下的山东博物馆界,正经历一场深刻变革。科技与创意的融合,让沉睡的文物“活”起来,使历史从静态陈列走向动态互动。

在齐国故城遗址博物馆,增强现实(AR)技术让游客通过手持设备“重建”临淄古都,亲见“连衽成帷,举袂成幕”的繁华盛景。临沂银雀山汉墓竹简博物馆以动画演绎《孙子兵法》《孙膑兵法》,让古老兵学智慧跃然眼前。枣庄台儿庄大战纪念馆则运用4D影像与实物场景,带观众重回血火战场,感受民族救亡的悲壮与英勇。

数字化保护与利用同步推进。山东多家博物馆已完成珍贵文物高精度三维数据采集,建立数字档案。公众可通过官网或App“云游博物馆”,360度细览文物细节。数字藏品(NFT)与文创IP开发等创新实践,更让历史文化以年轻、时尚的姿态融入当代生活。

这些举措使博物馆从知识殿堂转型为可参与、可对话的文化客厅。未来,“博物馆+旅游”“博物馆+教育”等跨界融合将持续深化,“齐鲁文博研学旅行线路”日益清晰。

从史前文明到儒家思想,从古代港埠到近代工业,山东博物馆以丰富馆藏与创新叙事,构筑起一部“行走的百科全书”,让方寸展厅中的游客,读懂一个厚重、立体而生动的山东。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容