维护消费者权益,守护消费安全。央广网啄木鸟消费者投诉平台,保障消费者合法权益,为新消费时代保驾护航!

央广网啄木鸟消费者投诉平台《律师来帮忙》栏目邀请资深律师,拆解难题,用专业法律知识帮助消费者科学消费、理性维权。

案例内容:

山东省聊城市的臧先生是一位70多岁的残疾人,靠养山羊为生,最近却因一则广告而陷入纠纷。2025年3月,山东临沂某农业科技有限公司工作人员刘某通过社交直播平台广告推送的方式,获取了臧先生的联系方式,让其到当地一家农民培训基地,向其推销该公司的农产品菌包,并承诺购买的菌包出菇后,可高价回收成品蘑菇。在“高利润、高收入”的蓝图诱惑下,臧先生花费1.7万元购买了一批菌包。

臧先生购买的菌包(央广网记者 刘佳音 摄)

由于没有经验,即便在厂家派技术人员上门指导后,最终臧先生的蘑菇也未能达到该公司的回收标准。臧先生认为,该公司涉嫌虚假宣传,销售给他的菌包为“三无”产品,没有合格证、生产日期等信息,应退还全部费用。

本网记者接到投诉后随即与双方当事人进行了沟通,涉事公司称产品质量不存在问题,是臧先生没有掌握好种植技术,才未达到回收标准。臧先生则认为:菌包本身有问题。

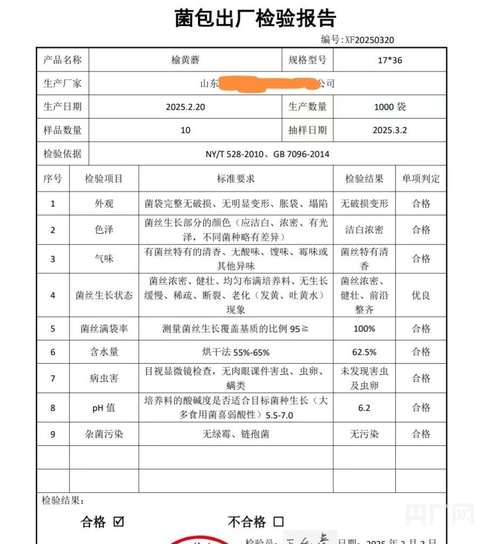

记者联系临沂市农业农村局核实情况。农业农村局的相关负责人员调查核实后,发现菌包质量并无问题,该产品有检验报告和质量合格证。

临沂市农业农村局一位工作人员表示,对于没有种植经验的农户来说,首次种植菌菇会存在一定风险,种植技术很关键,过程中对于温度、湿度等也都有一定要求,所以,考虑菌菇种植失败的主要原因是臧先生对技术掌握不好导致的。但考虑到臧先生的实际生活状况,经本网记者与农业农村局多次调解,农业公司同意给臧先生退还部分费用。

菌包检验报告部分截图(央广网记者 刘佳音 摄)

律师提示:切勿轻信“稳赚不赔”的推销

本次纠纷中,双方争议的关键点在于臧先生的成品蘑菇不达标是否应归责于臧先生一方。农业公司以“技术指导后仍不达标”为由拒收,这就需要明确合同是否约定了蘑菇成品的回收标准、未达标的责任划分、技术指导的有效性等关键条款。

根据《产品质量法》第二十七条的规定,产品或其包装上必须标注产品名称、生产厂名、生产日期、保质期、合格证明等标识。从事件过程分析,臧先生反映的菌包“三无”问题,经农业农村局核实并不存在,所以,造成成品蘑菇不能回收的主要原因是臧先生对种植技术掌握不熟练导致,则臧先生需承担不利后果。

实际生活中,对于臧先生这样的消费者而言,如果最初公司工作人员仅为口头承诺而无书面合同,维权时需通过录音、广告记录、聊天记录等进行佐证。本案中如无书面合同,则农业公司的直播广告、工作人员刘某与臧先生的电话录音、双方聊天记录均系重要证据。本案中臧先生缺乏菌菇种植经验和风险防范意识,单纯以营销人员的陈述为依据进行预期收益判断,最终导致受到损失。此外,像臧先生一样的老年弱势群体,大多缺少风险防范意识,且事后举证能力弱、诉讼成本高,一旦遇到类似情况,极有可能导致经济和精神的双重损害。

所以,在面对众多宣传信息时,切勿轻信“稳赚不赔”的推销,尤其是针对老年人、残疾人,在面对“惠民项目”时,更应保持理性判断,警惕高收益的营销话术,要客观分析项目可行性及自身有无执行能力,坚持签订书面合同时要明确双方权利义务、违约责任等。同时,建议在购买类似产品或服务前,通过“国家企业信用信息公示系统”查询企业信用,多方面了解经营企业的资质和信用情况。

【点评律师:北京市盈科(济南)律师事务所律师肖方圆】

调解结果:

本网介入调解后,截至发稿前,该农业公司已与臧先生签订协议,臧先生已拿到七千元退款。

组稿:央广网记者刘佳音

长按二维码

长按二维码关注精彩内容