央广网西宁2月9日消息(记者汪晓青)“一把剪刀一张红纸,经过反复的折叠和修剪,一幅栩栩如生的作品诞生于我们手指间,红纸也被赋予了灵性和动感。”单永武说。

作为青海省二级工艺师、青海省青绣技艺创新领衔人,单永武的日常离不开“剪纸”“青绣”这两个关键词。

红纸剪窗花,红红火火年味更浓

走进位于青海省西宁市城北区大堡子镇陶北村的兰花花非遗展示馆,这里也是单永武的青绣和剪纸非遗工作室。春节将至,单永武每天都在工作室里忙着做剪纸和青绣作品,剪窗花、剪福字、剪“龙”,还有绣“龙”。

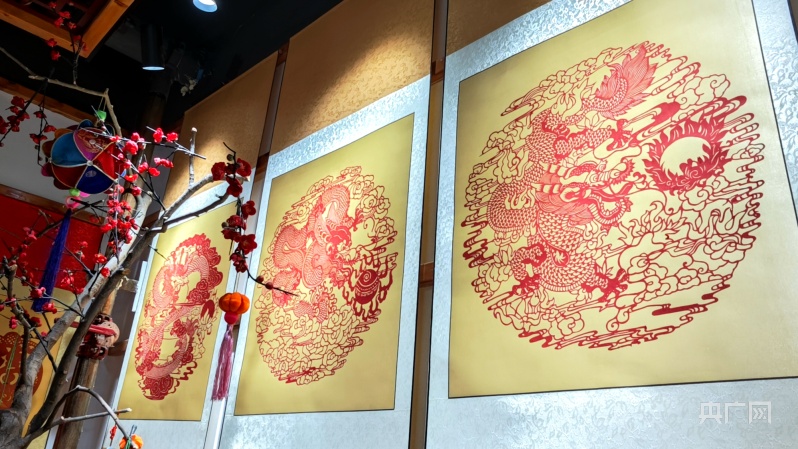

红纸剪窗花(央广网记者 汪晓青 摄)

“今年是龙年,我们最近都在做和龙相关的作品,不管是大人还是小孩,亲手剪一幅窗花贴到家里的窗户上,不仅年味十足,而且寓意和氛围都很不错。”单永武说。

一张大红的纸在手中反复折叠、来回转动,一把灵巧的剪刀在指尖一开一合、沙沙作响,不一会儿,一幅火红的剪纸作品就出炉了。

红红火火 年味更浓(央广网记者 汪晓青 摄)

“剪纸有16字口诀,尖的地方要‘尖如麦芒’,圆的地方要‘圆如秋月’,有些细节的地方要‘细如发丝’,很多龙的剪纸作品里都有特别细微的处理,另外有些地方要做到‘方如青砖’,必须板板正正。”单永武一边说着,手中的剪刀在飞快地舞动,三五分钟之后,一幅《花开富贵》的剪纸作品就已经做好了。

“龙”元素的剪纸作品(央广网记者 汪晓青 摄)

指尖技艺变指尖经济,她们迎来“事业转型”

“从小我就受到家里人的熏陶,记忆中我小时候太奶奶、奶奶、妈妈就一直在做刺绣和剪纸,这也让我脑海中从小就种下了喜爱手工的种子。”单永武说。

这份喜爱,单永武一直坚持着,并且逐渐成了自己的事业,也带动着很多农村妇女实现了就业。

2015年,单永武开始全身心投入到剪纸艺术的学习和创作中,2021年,位于陶北村的兰花花青绣剪纸非遗制作中心成立,作为非遗传承人,单永武手把手教大家做剪纸和青绣。

单永武(右)和学徒展示剪纸作品(央广网记者 汪晓青 摄)

“刚开始村民们好多不太理解,有人问‘做剪纸’有什么用?‘这不就是做针线活吗?’”单永武带着学徒们一天天地积累,一点点地进步,慢慢地,徒弟也能出师了,学徒也越来越多了。

“我们的剪纸和青绣作品实现了订单销售,让大家做到了家门口就业,把‘指尖技艺’转化为了‘指尖经济’,以前的农村妇女转变成了非遗技艺手艺人,我们也寻找到了热爱的事业。”单永武说。

李永梅家住陶北村,跟着单永武学习剪纸和青绣快三年时间了,非遗技艺带来的变化,她有着直观和真切感受。

单永武(左)教李永梅做青绣(央广网记者 汪晓青 摄)

“以前在家闲暇时间没事做,我也没有什么爱好,跟着单老师接触到了剪纸和青绣之后,我从什么都不会的新手,到现在也可以熟练完成一幅作品,我觉得很有成就感,我们自己衣服上的花朵都是自己绣的,这也是我们的工服。”李永梅说。

说是工服,因为李永梅现在是指尖飞武教师团队中的一员。这个团队有将近40位教师,单永武担任团长,每学期她们会走进校园,把非遗文化和非遗技艺带进课堂,给孩子们教授青绣、剪纸等非遗文化。

非遗进校园,传承有我更有大家

“我们在校园里给孩子们讲课的时候,大家都特别喜欢青绣和剪纸课程,孩子们在课堂前后都会积极提问,热情参与,这让我们感到很欣慰和荣幸。”单永武说。

单永武(左二)手把手教小学徒们做剪纸(央广网记者 汪晓青 摄)

单永武、李永梅以及许多指尖飞武教师团队中的人们或许从没想到,有一天自己会成为一名教师,站在课堂上,给孩子们讲授非遗文化,也没有想到自己心底里一粒喜爱手工的小种子,会成长为一项事业,并将热爱手工、热爱传统文化和非遗技艺的种子播种到了校园中和孩子们心中。

“过完春节,我就要8岁了,我和我奶奶一起跟着单老师学习剪纸和青绣,我现在已经学得很不错了。”小学徒张梓涵说。

张梓涵的“龙”主题剪纸作品(央广网记者 汪晓青 摄)

一张红纸拿在手中,张梓涵眼睛紧紧盯着手中的红纸,沿着画的线小心裁剪,细丝和圆弧她都可以剪得很好,不一会儿,一幅“龙”主题的剪纸作品就做好了。

单永武告诉记者,如今在她的学徒中,年龄层次跨度极大,涵盖了50后60后到00后。“看到大家这么喜爱剪纸和青绣,看到社会上越来越多的人了解、认可和喜爱非遗文化,这是最让我开心的事情,我们也将更加注重非遗技艺的传承,把我们珍贵的非遗文化一代一代传承下去。”单永武说。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容