央广网合肥11月18日消息(记者 杨清)11月13日至14日,央广网安徽频道主办的“科创新潮 山水有约”中部六省媒体合肥行活动顺利举行。来自央广网山西、河南、湖北、湖南、江西频道及大河网、黄河新闻网等六省主流媒体记者,走进合肥的科创空间与山水人文地标,在科技与自然、历史与现代的碰撞中,感受这座城市的独特魅力。

科创车间里的“民生温度”:不止于技术,更在于“落地有声”

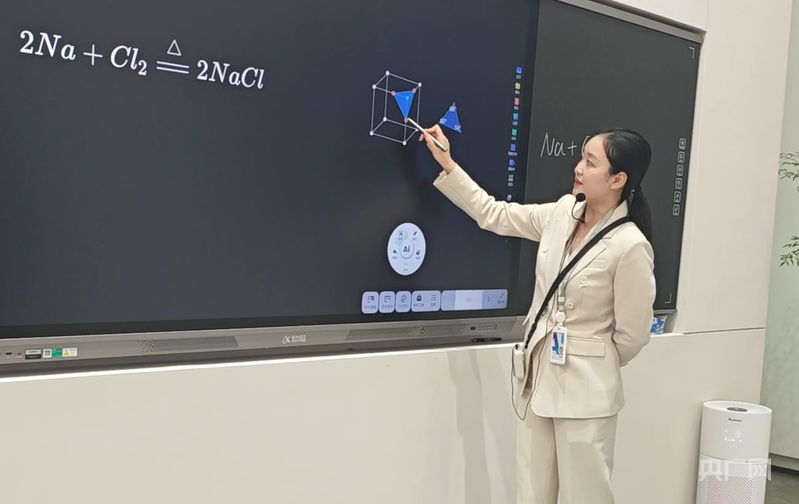

走进科大讯飞智慧展厅,一块看似普通的AI智能黑板,成为媒体记者聚焦的“明星展品”。“打开白板。”随着讲解员的语音指令,黑板即刻切换至白板模式;当讲解员用粉笔随手绘制出一个不规则立体几何图形时,黑板中央的显示屏瞬间同步生成标准图形,且能实时完成多顶点截图、图形切割、角度度数调整等各种复杂操作——原本抽象难懂的几何知识,通过动态可视化呈现变得清晰直观,让大家直观感受到技术对教学场景的适配与优化。

讯飞小镇讲解员向记者展示AI黑板(央广网记者杨清 摄)

“以前觉得AI离基层教育很远,现在才发现,这样的技术已经实实在在走进了课堂,解决了教学中的实际难题。”大河网记者现场体验后感慨道。目前,科大讯飞AI黑板系列产品已覆盖全国33个省级行政区、1400余个县区、10万余个班级,真正实现了从城市到乡村的大规模落地应用。这一块能感知、会思考的AI黑板,让大家深刻感受到科技创新的“民生导向”。

在东超科技,“无介质空中悬浮成像”技术同样展现出浓厚的民生属性。其在医疗与日常生活场景中的落地应用,让“科幻感”转化为“实用性”。在医疗场景模拟区,工作人员模拟医院问诊场景,将患者病历信息投射至空中,医生无需触摸屏幕,只需在空中轻点即可翻阅、标注,有效避免交叉感染风险;在生活区模拟展台,工作人员向记者展示了技术与家居设备的结合:手指在厨房灶台上方的悬浮影像区域轻轻一点,灶台便自动启动,隔空滑动影像界面,还能调节火候大小、切换烹饪模式。

记者体验运用在医疗场景中的“无介质空中悬浮成像”技术(央广网记者杨清 摄)

“对于家庭而言,这种无接触操作不仅便捷,还能避免手上的油污、水渍弄脏设备面板。”工作人员的解释让记者们感受到了科技创新“从实验室到生活场景”的快速落地能力,也印证了合肥科创企业“技术突破最终服务民生”的价值追求。

大国重器的“自主硬核”:不止于突破,更在于“链动未来”

走进本源量子的研发中心,中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”静静运行,却牵动着全球量子计算领域的目光。

“本源悟空”搭载中国首条量子芯片生产线生产的72比特超导量子芯片,寓意神话人物孙悟空的“72变”,更象征着其应对复杂任务时灵活多变的核心能力。“本源悟空”是我国超导量子计算机产业化的重要一步,标志我国超导量子计算机自主产业链基本“成链”。

在合肥庐阳区的大科学装置集中区,一座座现代化科研设施拔地而起,勾勒出合肥科技创新的坚实底座。如果说本源量子是以实验室中的“小体积”机器征服大数据的世界,那么位于三十岗乡的聚变堆主机关键系统大科学装置(CRAFT),则以令人震撼的“大家伙”姿态展现着大国重器的磅礴气势——其巍然耸立的真空室及总体安装平台,需要仰首方能望见顶端。

聚变堆主机八分之一真空室及总体安装平台(央广网记者杨清 摄)

作为合肥综合性国家科学中心首个落户的国家重大科技基础设施项目,CRAFT致力于攻克聚变堆主机关键系统技术,为我国自主建造聚变堆奠定基础。“这个‘大家伙’瞄准的是人类未来能源需求,将为清洁能源发展提供核心支撑。”工作人员的介绍让记者们深刻理解了大科学装置的战略意义。

从量子计算的“精尖突破”到聚变能的“宏大布局”,合肥的国之重器们正以全链条自主可控的实力,链动未来产业发展,在国家科技自立自强的征程中书写“合肥答卷”。

文化地标里的“当代对话”:不是“陈列历史”,而是“激活传承”

安徽名人馆内,95组121位安徽历史名人的故事静静流淌。从老子、华佗到包拯、陈独秀,从建安文学到桐城文派,展馆以丰富的陈列形式与通俗易懂的讲解,让千年历史人物“活灵活现”。作为国家AAAA级旅游景区与全国中小学生研学实践教育基地,这里已接待游客近800万人次,成为传承江淮文脉、激发文化认同的重要载体。

名人馆内研学的学生(央广网记者杨清 摄)

环巢湖岸线的“小洱海”,则上演着生态蝶变的动人故事。昔日的“蓝藻”重灾区,如今成为网红打卡胜地,40余家沿湖茶社串联起生态旅游风景线。农户通过改造闲置民房实现“农房变门面”,茶社则通过茶叶深加工、手工艺品销售与汉服簪花、民乐表演等新业态,实现2024年综合收入约6700万元,让生态红利转化为民生福祉。

紫云山文创园的揭牌,为合肥文化产业注入了澎湃动能。这座采用“分散布局、集群联动”创新架构的产业园,聚焦广播影视、数字内容等主导产业,培育虚拟现实、直播经济等新业态,将散落的“文化珍珠”串联成“价值项链”,打造出文化与科技、金融融合的产业高地。

从名人馆里的先贤对话,到巢湖之畔的生态欢歌,再到文创园中的产业革新,合肥的文化地标从未停留在“陈列历史”的层面,而是以多元姿态激活文化传承。这些承载着记忆与梦想的空间,不仅展现着城市的人文底蕴,更彰显着合肥在中部崛起浪潮中的文化担当。

记者手记:中部崛起的“合湘共鸣”

从橘子洲头的湘水涛声,到巢湖之滨的科创潮音,地理的距离在两天内消弭于无形。作为中部重要省份,湖南与安徽同样肩负着推动高质量发展的使命。两地在智能制造、数字文创、生态旅游等领域的互补优势,将为中部地区协同发展注入新动能。

此次合肥之行,不仅是观察与记录,更是一次启迪与联结——中部六省,正以创新为舟、山水为桨,共赴一场高质量发展的“时代之约”。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容