“挣钱不用去远方,家乡就是好地方”。近年来,湖南武冈市坚持把以工代赈作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要抓手,在重点工程项目和中小型农业农村基础设施建设领域中大力推广以工代赈,按照“公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”四位一体赈济模式,通过以工代赈“小项目”,撬动乡村振兴“大杠杆”。

从2022年截至目前,全市共实施以工代赈专项项目5个,在重点工程项目中推广以工代赈项目模式5个,在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈项目16个,武冈共向上争取以工代赈专项资金2100余万元,吸纳全市群众5000余人实现家门口就业,人均增收1.1万元以上。

“变废为宝” 聚焦解决群众急难愁盼

走进武冈市稠树塘镇苏龙村以工代赈项目施工现场,三十多名工人正手拿工具,用力拍打山塘边缘,分工合作做好山塘最后的修正加固工作,现场一派繁忙景象。“苏龙村的项目建设预计修缮4口山塘以及其他水利设施若干等,完成后可以保证周边近千亩的良田灌溉。”该镇党委书记刘小群介绍。武冈市地处“湖南省衡邵干旱走廊”,稠树塘镇属干旱走廊的核心地段,农田水利设施薄弱,山区干旱缺水,镇内留有3700多口山塘用于农业灌溉,但因年久失修,其中60%蓄水能力差,不能满足灌溉需要。

“结合本地高山缺水,水小塘多的实际,立足农业产业长期发展需要,我们就选择了技术难度低、施工时间短、群众务工需求量大的排灌渠道建设、人畜饮水工程、山塘整修等建设内容,使原来的‘荒地疙瘩’变成了增值‘金元宝’。”刘小群说,目前已有多家企业对建设完成后的高标准农田以及人畜饮水工程表现出浓厚投资兴趣,多次来镇洽谈合作事宜,预计在2025年初前可以确定合作,合作成功后预计将提供就业岗位200余个。

工人手拿工具合作做好山塘最后的修正加固工作(刘洁 供图)

“一听到把项目建设完后,还可以继续带着家里的年轻人一起过来上班,又能帮助家里老人种田,大家都干劲十足。”稠树塘镇苏龙村党支部书记唐伟表示,以工代赈项目把解决群众需求放在了首位,成功转变了以往“施工单位干、村民群众看”的状况,实现了“为我建”到“我来建”的转变。

“赈灾救急” 聚焦群众就近就业增收

5月17日,家住武冈稠树塘镇苏龙村45岁的唐永成和妻子迎来了一件大喜事,经过四个多月“朝八晚六”的劳动,夫妻俩将领到4万元左右的工资。

这在之前,唐永成还是稠树塘镇苏龙村里远近闻名的“散工王”,除了不定期的零工收入外,能一次性有上万元的收入,对于上有老下有小的唐永成来说是想都不敢想的事情。

“家里有老人小孩都需要照顾,不能出去打工,所以收入也不稳定,有的时候半年都没有收入来源,家庭条件非常困难,现在日子好起来了,我和我老婆在家附近上班,靠自己的劳动丰衣足食的感觉真的非常好,还可以在家陪伴老人和小孩,这个以工代赈项目搞得好。”唐永成说。

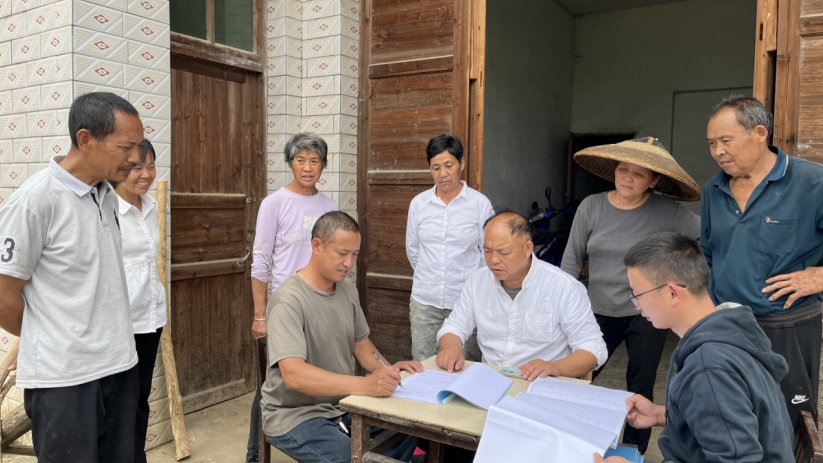

唐永成和其他村民一起正在签字核实薪酬发放情况(刘洁 供图)

为解决像唐永成一样有劳动力但因各种原因无法出远门务工的群众实现稳岗就业,武冈市发改局在项目前期组织干部走访入户,广泛开展政策宣传,摸排劳动力情况,切实提高群众对政策的知晓率。对有条件、有意愿参与项目的群众进行登记造册,分类整理劳动者年龄、个人技能、岗位诉求、身体状况、家庭状况等信息,根据群众就业岗位需求确定农村绿化、安全保卫、道路养护等需要大量劳动力的刚性项目建设需求,以便在项目完成后,统筹安排相关工作岗位,确保帮扶措施落实到位,让群众实现在家门口“有活干、有钱赚、有盼头”。

“能用人工的尽量不用机械,能用当地群众的尽量不用专业队伍。”武冈市发改局局长姚飞虎表示,以工代赈原则优先吸纳项目区重点群众、易地扶贫搬迁群众、特殊岗位群众及其他低收入群体参与工程建设。

“鱼渔双授” 聚焦群众实践技能提升

让“力工”变“技工”,实现“鱼渔双授”。为了进一步提升当地群众的就业能力,武冈市还统筹各类培训资金和资源,充分利用项目施工场地、机械设备等,通过“培训+上岗”等方式,分层分类对务工群众开展劳动技能培训和安全生产培训,帮助务工群众掌握实际操作技能。

家住湾头桥镇泉塘村45岁的周阿姨便是其中之一,身高只有1.58米的她是项目里大家公认的“铁娘子”,搬水泥、拌水泥、铺路……在烈日下,她熟练地和其他工人默契配合,做好水渠的修缮工作。“我不怕苦不怕累,只要能挣钱,别人能做的我能做,不会的我可以学着做。”周阿姨说道,早年长期在外务工,和家人聚多离少,近几年父母身体状况频出,了解到以工代赈政策后,她毅然回乡发展。

“本来想让她做轻松一点的事情的,她不要,就想做水泥工工资高点,所以我们就安排了她和其他人一起参加劳动技能培训,她学习得很快,不到一个星期的时间就可以自己独立上手了。”武冈湾头桥镇泉塘村党支部书记刘昌永说道。

“我们在全市每个项目都建立了用工名册,对务工群众的实际情况进行全程记录,对于表现优秀的务工群众,在后期的项目实施过程中,我们会优先选择他们。”武冈市发改局局长姚飞虎介绍道。通过组织专业技术人员对参与建设的群众开展技能培训,切实帮助务工群众掌握施工实际操作技能,有效激发务工群众自我发展的内生动力,实现“扶智+扶技+扶志”相结合,也成功将赈济模式由传统的“搞建设、发报酬”,延伸到“既拿报酬、又长技能”的华丽转变。(周旭芳 刘洁)

长按二维码

长按二维码关注精彩内容