樟木头,古称泰安,一直是康泰平安、物阜民丰之地。作为东莞唯一纯客家镇,传自中原先民的烂漫因子让这座城市成为各种文化交流融合的“摇篮”。

现下,这个承载着优秀文化的“摇篮”,孕育出了一个“作家村”,吸引了不少来自全国各地的优秀作家,创作出一大批优秀的文学作品,带动当地的文化氛围;同时,东莞各级政府推出了不少政策,支持其文化发展,樟木头的文化影响力也由此不断上升。

自发形成“作家村”

2005年,中国著名作家、评论家雷达在东莞市文联的诚挚邀请下,出任东莞文学艺术院名誉院长,2006年,东莞文学艺术院宣布面向全国作家开展签约创作,提供保障机制,开创全国地级市之先河。在雷达的推动下,王松、王新军等19位作家率先与东莞文学艺术院签约18个创作项目,轰动文坛,慕名来东莞采风的作家络绎不绝。

2007年前后,被环境宜居、交通便利等因素所吸引,王松等知名作家定居东莞樟木头这座毗邻广州、深圳、香港的南方小镇,而后一个自发形成的文学驻创诗意栖居地应运而生。

2010年,在中共东莞市委宣传部、东莞市文联的大力支持下,樟木头镇党委、镇政府抓住机遇,创建东莞樟木头“中国作家第一村”(以下简称:作家村)文化品牌,随后几年间,陈启文、江子、丁燕等作家纷纷进驻樟木头作家村,共同在这片文学的沃土上耕耘。截至2023年,共有65名作家入驻“作家村”,其中,国家级的作家、评论家有35人。

市级荣誉总量破400项

“作家村”是改革开放后东莞城镇化、现代化进程中自然生发的文学现象,从此文学之光在樟木头聚星成火,聚木成林。近年来,作家“村民”进入中国作协和中国作协全国委员会人数一直呈上升趋势,获奖作品和发表作品也逐年提升,作家“村民”出版发行的文学作品达500多册,获市级以上荣誉达400多项。截至目前,“作家村”先后有6位作家作品获得鲁迅文学奖;曾小春《公元前的桃花》获得全国优秀儿童文学奖;张雅文《百年钟声:香港沉思录》获得中宣部“五个一工程奖”,大大提升了东莞市文学工作的影响力。

许多作家进驻这个诗意的岭南小镇,带动了东莞本土青年作家的成长。近年来,樟木头作家村以老带新传帮带,文学交流频繁,走出了诸如莫华杰、赵勤等青年作家,逐步在广东省鲁迅文艺奖等奖项中崭露头角。十多年来,来自天南海北的诗人、散文家、小说家、评论家在此安放下书桌,安置下身心,将这里变为生活现场、创作现场,讲述一个个故事为时代注解。

启用首批“作家村”驻创工作室

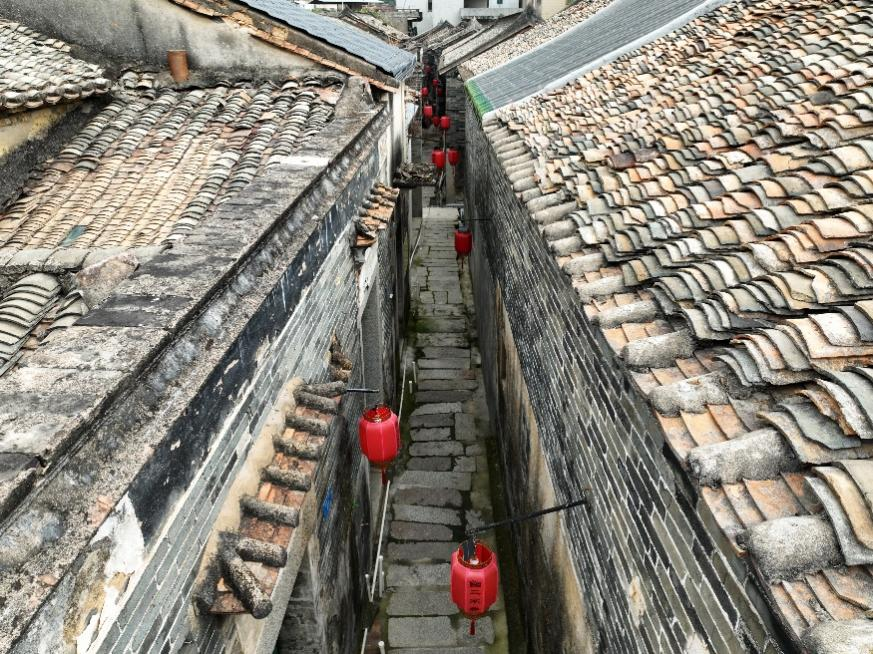

在樟木头官仓河畔,有一座始建于明崇祯年间至今保存完好的古村—官仓古村。2024年1月,34位“作家村民”齐聚官仓,共同见证了首批“作家村”驻创工作室正式启用,该工作室坐落于官仓古村三家巷。有260多年历史的经典客家风格建筑三家巷,麻石路蜿蜒,巷道两旁是清代的水墨青砖,行走其间,仿如时光倒流,为驻村作家提供了源源不断的创作灵感。

目前,驻创工作室已经迎来了首批驻创作家,设常驻展示室、创作室16间,将免费提供给驻村作家使用,通过打造“作家特色书房”,以场景化个性化的阅读空间向市民和游客开放,展示作家的独特创作风格和创作理念;推出“文学驻创季、名作家旅居计划”以及“一室一品牌”等常态化驻创活动,吸引全国各地名作家和青年作家入驻创作。

助力东莞文化强市建设

近年来,东莞扎实推进文化强市建设,全力打造“东莞创作”品牌,推动了东莞文学创作生态蓬勃发展。其中,以陈启文、詹谷丰、塞壬、丁燕、莫华杰、周齐林、赵勤、林汉筠为代表的东莞作家,就本土题材进行挖掘深耕,创作了一批颇具影响力的报告文学作品。

3月23日,“中国报告文学学会东莞创作研究基地”揭牌仪式在东莞樟木头官仓社区举行。在揭牌仪式前后,“中国文艺名家看东莞”报告文学名家见面会等系列活动同步在樟木头举行。见面会上,中国报告文学学会常务副会长、秘书长梁鸿鹰表示,希望作家们充分利用好“作家村”这个平台,进一步深挖内涵,全力将“作家村”打造成报告文学重要基地。

省作协党组书记、专职副主席张培忠表示,要进一步明确“作家村”的战略定位,将其打造成集创作、研讨、活动、版权交易、网文出海等文化产业和文化事业与乡村振兴双向赋能的综合体和文学创作高地,把中国故事、广东故事、湾区故事和东莞故事传遍全世界。

依托“一中心两平台+共建基地”打造文化综合体

历经多年,东莞已为“中国作家第一村”探索出了一套崭新的、规范的文学发展模式。其中在政策扶持上,解决后顾之忧。市镇两级同步发力,出台《新莞人作家、艺术家入户实施方案》等政策文件,先后解决了一批作家“村民”的入户和他们孩子的入学问题。东莞市还设立了东莞市文化发展专项资金,出台《东莞市文化发展专项资金管理暂行办法》《东莞市青年文艺人才培育与推广实施办法》等系列政策,对繁荣发展东莞文艺事业具有积极作用的文艺项目、人才给予资助或奖励。

如今,“作家村”不但是中国文坛的文学现象和佳话,更成为广东乃至全国的一张特色文化名片。未来,“中国作家第一村”将不断完善运营模式,依托“一中心两平台+共建基地”,通过打造文学上下游产业集聚创新平台,延长文学产业链,促进文学与文化旅游产业的深度融合,推动国家级基地、作家采风创作基地、书院、文旅企业、文旅设施落地,打造集创作、研讨、活动、作品影视化动漫化改编、版权交易、对外传播于一体的文化综合体。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容