开栏语:经济大省挑大梁,福建奏出了怎样的中国经济版图的“山海回响”曲?央广网福建频道策划推出“经济大省挑大梁·行进福建”系列报道,派出多路记者奔赴一线,以行进式的采访,选取典型案例和人物,用鲜活的笔触记录福建各地推动我国经济在实现高质量发展上不断取得的新进展,在行进中见福建担当。

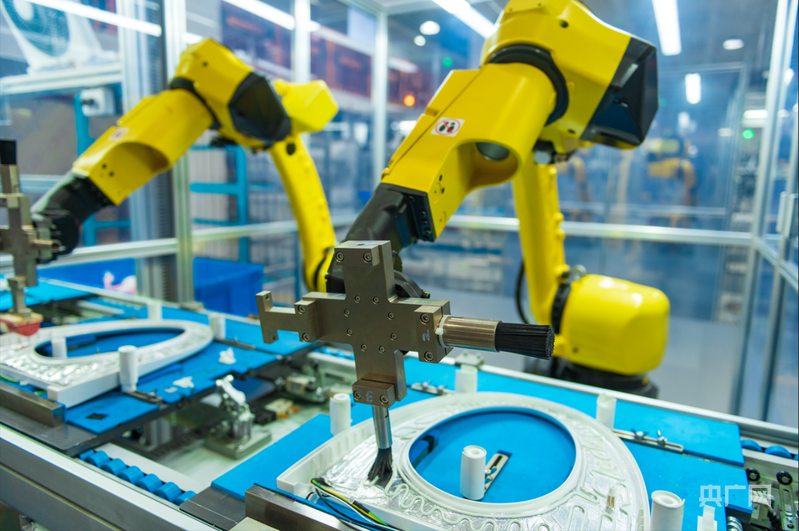

央广网泉州5月7日消息 上千平方米的厂房内,机械臂将一个个马桶高高举起、打包,AGV小车则负责将打包好的产品分类摆放,多个大屏实时监控着各类机械的运行状态。为各生产环节量身打造的机器人,让生产大大提速。这就是位于福建泉州的九牧智能马桶“绿色黑灯工厂”。

九牧“绿色黑灯灯塔工厂”自动刷圈机器人(央广网发 九牧集团供图)

九牧拥有16个全球研发中心、15家灯塔工厂,每天5项先进专利问世,卫浴行业先进专利数量世界第一,研发团队超5000人。而九牧的诞生地泉州,2024年GDP突破1.3万亿元,民营经济贡献了83%的GDP、72%的税收、90%的技术创新成果,成为全国民营经济的标杆。

《民营经济促进法》将于5月20日起施行,民营经济发展前景广阔大有可为。作为“晋江经验”发源地,泉州这座以民营经济为底色的城市,“创”出了一条怎样的路径?

创新基因:“创二代”的突围之路

来到泉州南安市石井镇,泉州利昌新材料科技有限公司(以下简称“利昌新材料”)的新厂区内,一片开发建设场景如火如荼。“这里将新建技术研发中心。”利昌新材料负责人吕达民说。

利昌新材料是一家合成纸企业,其产品广泛应用于化工用品行业、电子行业等多个领域。目前公司年营收突破10亿元,主导产品年产约10万吨。国内市场占有率超过50%,常年稳居国内第一。

谈起企业的“突围”之路,“创二代”吕达民讲述了与父亲20多年的不断探索,从发现商机到学习国际先进生产技术、引入世界上最先进生产设备,进行产品研发及生产,到如今保持每年在研发生产上投入3000万元。

泉州利昌新材料生产线(央广网发 泉州利昌新材料科技有限公司供图)

在吕达民看来,创新研发驱动企业发展是民营企业的必经之路。“只有不断保持创新、不断研发满足客户需求的新产品,快速实现规模化生产供应,才能为企业带来强大的竞争力。”

2025年初投产的福建国启新材料有限公司(以下简称“国启新材料”),坐落于南安市数字化卫浴产业园,负责人郑伟志同样也是“创二代”。此前走访市场时,郑伟志发现市面上的纸皮箱强度低、易破损受潮,其替代材料生产企业少、价格高。

于是,郑伟志投资1.5亿元,与国内知名高校联合成立专业团队,攻克多项技术难题,研发出了拥有自主知识产权的石塑箱。

这种石塑箱外形同传统纸箱无异,原材料却是石材废料,具有韧性好、耐冲击、抗压强度高、防水防潮、可回收再利用的特点。“我们的产品添加石粉量达到80%。”郑伟志说,石粉量高,意味着材料硬度更强,而南安市水头镇本就是石材加工重镇,石材废料俯拾皆是。

由石材废料生产的石塑箱(央广网发 福建国启新材料有限公司供图)

石塑箱在将石材废料“变废为宝”的同时,价格上也与传统纸箱相当。目前,泉州本地一些大企业即将改用这种石塑箱。“我们将引进6条生产线,年产石塑箱6万吨,可实现产值约2.5亿元,年消纳石粉等固废约8万吨。”郑伟志说,“我们还将持续投入研发,尽快将箱体的石粉含量突破至90%以上。”

以科技创新引领产业创新,积极培育和发展新质生产力。在泉州,不乏吕达民、郑伟志这样的“创二代”,以骨子里的创新基因,不断“突围”,推进高科技、高效能和高质量发展。

智造“革命”:传统产业科技跃升

泉州是传统纺织鞋服产业链聚集地之一。在这里,传统制造产业正悄然发生改变。

知名运动品牌361°坚持将研发作为长期战略,2024年集团研发投入占比达3.4%,显著高于行业平均水平。

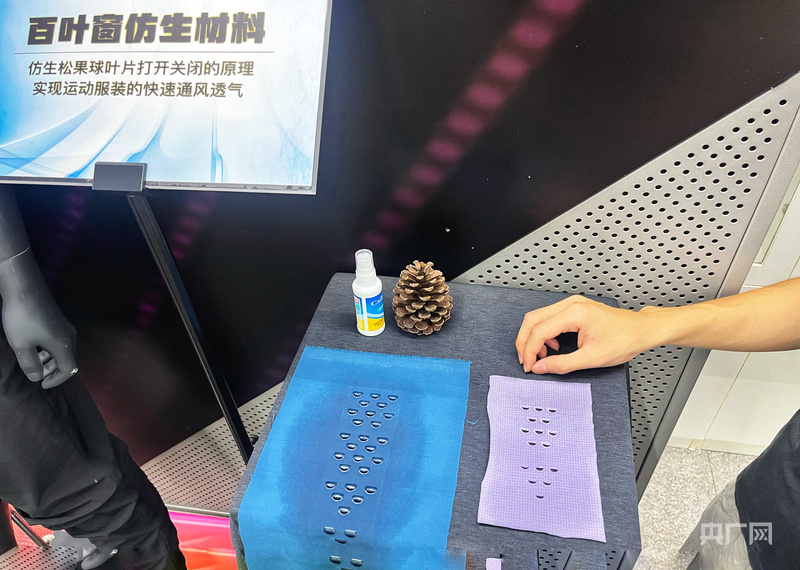

依托位于晋江市五里工业园区的研创中心,361°构建了完善的研发体系。其根据松果鳞片开合机制,研发出的“百叶窗”仿生透气服装,能够根据体表湿度变化自动调节通风。

“百叶窗”仿生材料布上的小孔遇水即可张开,干透则闭合(央广网记者 龚雯 摄)

2024年,361°集团研发投入占比达3.4%,累计专利量突破633项,两项指标均位居行业前列。“我们将持续加大研发投入,聚焦运动科技、材料创新及智能制造领域,推动产品性能与用户体验的全面提升。”361°总裁办工作人员杨家炜介绍道。

从制造向智造转型,是一场传统产业的“革命”。安踏集团十年累计投入200亿元研发费用,设立了六大设计研发中心,与超过70所高校和研究机构、250多位专家及800多家供应商建立了合作关系,开展前沿技术研发专案。安踏集团应用AI辅助设计的商品订货金额超过20亿元;投资智慧营销平台,以算法模型作出数据主导的决策,销售转换率相比人工圈选提升超过20%。

民营企业有创新研发的动力和实力,但“短板”主要出现在前端的开发能力。2013年,中国纺织科学研究院海西分院(以下简称中纺院海西分院)在晋江成立,进一步为民营企业创新研发赋能。

中纺院海西分院研发产品展示厅(央广网发 中纺院海西分院供图)

“我们重点从产业链最前端的纤维开始开展创新研发。”中纺院海西分院党支部书记、副院长郑小佳说。中纺院海西分院深耕“吸湿速干、凉感、抗紫外、防虹吸、生物可降解”等系列高端功能性、绿色环保纤维和面料的研究及产业化,支撑和引领泉州市纺织鞋服产业转型升级、高质量发展。

近10年来,中纺院海西分院已承担科研项目50余项,其中国家级项目4项,开发高端功能性面料新产品140余种430多款,与孵化企业累计授权专利50余项;解决行业技术问题110余项;发布200余项行业重大创新科技成果。

向创新要突破,传统产业正从制造向智造跃升。

“没有传统的产业,只有不愿科技创新的企业。”近日举行的第八届数字中国建设峰会主论坛上,九牧集团有关负责人在主题演讲中说道。顺应国家战略大势,九牧已启动AI马桶与家用机器人产业园项目,重点研发生产机器人洗澡机、机器人健康马桶、机器人卫生间清洁机、机器人自动洗脚机等新一代AI卫浴产品,全方位解决家庭厨卫场景痛点。

九牧AI马桶与家用机器人产业园建设规划示意图(央广网发 九牧集团供图)

政企共创:打开新的增长赛道

为创新发展企业扫清发展障碍,是泉州市支持民营经济发展一以贯之的态度,也是泉州民企迎难而上、向上生长的底气所在。近年来,泉州市把科技创新作为促进民营经济发展壮大的源头活水,推进“创新+”增值计划,强化抓创新促应用、加快科技创新、加速民营企业向“新”求质。

2024年,泉州推动全市高新企业保有量达3084家,占全省比重21.3%;引进培育香港理工大学晋江技术创新研究院等30家大院大所,累计服务企业近1600家,为企业解决技术难题310项,与企业合作研发及技术成果转化206项。

在晋江,从“政府搭台,企业唱戏”到“政府、企业携手共创”,服务思维的再升级,让产业链得以站在更高维度看发展。政企互动从政策扶持,转变为深度嵌入产业链的“共同作战”。针对产业链条的薄弱环节,晋江立足产业引平台、建好平台促产业,引进建设四大高校、13家高水平科研平台,实现主导产业科研平台全覆盖。

数据显示,晋江全市平台累计服务企业6013家,为企业解决技术难题900多项,横向技术服务收入3.69亿元,帮助推动落地多个国际、国家标准,实现国际标准的“中国话语权”。

而在南安,针对科技成果转化中试平台匮乏、新技术行业共享难等突出问题。2019年以来,南安引进3家院所、2家中心,并成立南安市科技人才创新中心,实现成果转化和产业共性技术共享。

南安石材企业与福建联通和中国科学院海西研究院泉州装备制造研究中心联合研发的国内石材行业首条“5G+视觉检验自动生产流水线”(央广网发 南安市委宣传部供图)

“这打破了以往先‘引智’再寻找企业对接的方式,做到了以问题为导向。”南安市科技局相关负责人说。

该创新中心针对重点产业的创新升级需求进行了多次调研,组织科研院所精准确定技术研发方向,并组建多支科技创新团队开展攻关,拿出了切实有效的技术对策和成果,并以共享模式向全市企业推广。运营多年来,多项产业关键共性技术成果在南安转化落地,为多家企业带来了实实在在的益处,成为名符其实的成果“共享加速器”。

2024年,泉州市民营经济新增经营主体24.2万家、累计163万家,增速全省第一;全市民间投资增长7.9%,拉动全市投资增长4.7个百分点;民营企业进出口1764,2亿元,增长4.9%。

“希望广大民营企业家带头创新求变,推动科技创新和产业创新深度融合,加大产学研用协同协作,一起打开新的增长赛道。”在2025年泉州市民营经济发展大会上,泉州市委书记张毅恭说。

监制:伏成镭

策划:陈洪亮

记者:张子剑 罗晓英 龚雯

鸣谢:泉州市委宣传部 晋江市委宣传部 南安市委宣传部

长按二维码

长按二维码关注精彩内容