央广网黄山8月25日消息(记者 周然 见习记者 刘浩)今年暑假,安徽齐云山的空中,一场场无人机表演点亮了夜幕,齐云山的文化“飞”上了天空。视频很快在社交媒体传播开来,吸引了越来越多网友的关注与造访。

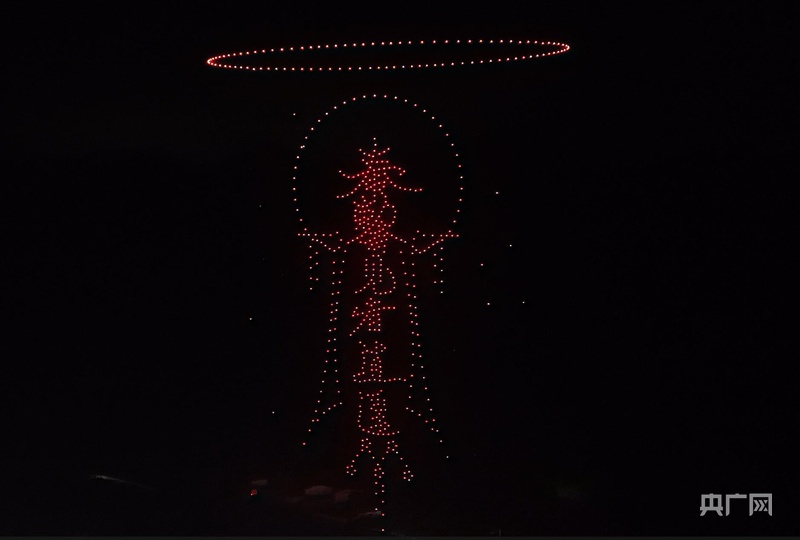

白岳无人机秀(央广网发 齐云山景区供图)

比邻黄山的“尴尬”

齐云山距离黄山直线仅约30公里,车程40分钟左右,长期以来却处在“既生瑜,何生亮”的尴尬中。大多数游客慕黄山之名而来,登临之后便很少再将齐云山纳入行程。在很多旅游博主看来,一次旅行中连登两座山的游客,少之又少。

正因如此,作为黄山近邻,齐云山的旅游市场曾长期低迷。要想“破圈”,跳出山岳观光的老路,就必须另辟蹊径。

文旅融合,先从“文”开始破题。

齐云山的文化底蕴,与黄山迥然不同。它位于安徽省黄山市休宁县,古称“白岳”,历史上曾与黄山并称“黄白”。若在今日说齐云山与黄山组“CP”,或有蹭流量之嫌;但在明代,尤其是嘉靖年间,反倒是黄山“蹭”了齐云山的热度。

嘉靖十九年(1540年),皇帝在齐云山敕建玄天太素宫,并下令“免征本山香钱”用于修缮宫观。有了皇家背书,齐云山一跃成为江南地区的皇家道场,声名鹊起,直追武当。至今,它仍与武当山、龙虎山、青城山并称中国四大道教名山。

齐云山上的古建(央广网发 齐云山景区供图)

后来,旅行家徐霞客两次游历齐云山,写下《游白岳山日记》;清乾隆帝亦曾御题“天下无双胜境,江南第一名山”。在明清两代,齐云山已跻身第一梯队的名山之列,游人如织。山上至今留存的诸如“天开神秀”等300多处摩崖石刻,便是当年盛况的见证。

然而近代以来,齐云山的知名度有所下降。改革开放后,中国旅游从黄山拉开大幕,齐云山退居为“黄山配角”。2010年之前,齐云山年游客量徘徊在20万人次左右。

重塑齐云山新IP

转机源自于齐云山运营主体的变更。随着祥源齐云山生态文化旅游度假区的建立,索道、齐云小镇、酒店群、横江竹筏等基础设施陆续建成,齐云山逐渐从单一观光型景区,转型为集观光、度假、康养于一体的综合旅游目的地。

齐云山下横江舞金龙(央广网发 齐云山景区供图)

2024年春节,齐云山下的横江江面,出现一条由竹筏串联而成的“金色巨龙”,穿行于明代古桥登封桥下,水影交融,场面恢弘。相关视频被游客上传网络,迅速成为热点。

此外,齐云山还引入了打铁花、抖火壶、烧火塔等火系文旅项目。这些项目并非主打亮点,而是作为夜间娱乐的补充,为静谧的山水注入动态活力。(参见此前央广网报道:火系文旅项目带“火”消费)

祥源齐云山生态文化旅游度假区董事长梅岭表示,皖南山水以青绿静谧为基调,而文旅传播需要绚烂的场景。火系项目正好弥补了这一缺口,成为吸引游客夜间停留的闪光点。

梅岭告诉记者,新的文化场景构建则紧扣“传统与现代交融”。横江舞金龙时,龙身光影与江水倒影形成虚实交织的视觉沉浸;齐云打铁花中,高温铁花与夜空碰撞的瞬间,配合“非遗传承人解说”构建听觉+视觉的双重冲击;白岳无人机秀更以科技为笔,将“敕令逍遥”的道家箴言、“天开神秀”的书法轮廓转化为夜空中流动的光影叙事。这些场景通过“非遗技艺+现代科技”的融合,让山岳文化拥有了可感知的沉浸表达。

让逍遥文化“活”起来

在山上,梅岭团队以“仙、侠、隐、仕”为主题,开发出“复古游齐云”沉浸式体验项目——“仙”源自道教名山的文化底色,“侠”与“隐”取材于以徐霞客为代表的游侠文化,“仕”则依托休宁县历史上出了十九位状元的人文积淀。

复古游齐云(央广网发 齐云山景区供图)

自2019年推出以来,“复古游齐云”不断优化升级。NPC的表演从生涩到娴熟,互动设计也越来越有趣。这一项目巧妙串联起齐云山的古今故事与文化景点,让静态遗产变成了可参与、可体验的动态场景。

在“仙侠隐仕”为内核的理念的指引下,齐云山景区旨在游客在旅途中得到身心彻底放松。他们通过沉浸式场景重构,将摩崖石刻、道系生活等元素转化为剧情任务,使游客从“看景”的旁观者转变为“入戏”的参与者,从而延长停留时间,实现了“游山更住山”的消费深化。

常年云雾缭绕、环境宁静闲适,低调而神秘的齐云山,正以它的独有魅力成为越来越多都市人逃离喧嚣、亲近自然与历史文化的理想之地。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容