央广网黄山7月11日消息(记者 周然 见习记者 刘浩)近年来,安徽省黄山市黄山区立足绿水青山优势,深挖文旅资源融合发展,打造一批远近闻名的休闲度假目的地。在这里,山岔村从一个靠卖木材为主业的小山村蝶变为坐拥5家知名景区的旅游强村,而境内的太平湖也从昔日的“防洪水库”转型为享有“黄山情侣”美誉的文旅胜地。

今年是“两山论”提出20周年。这一村一湖的变迁,正是黄山区近年来实践生态效益、经济效益双丰收的缩影。

青山下:九瀑奔流激活峡谷经济

位于黄山脚下山岔村的九龙瀑景区(央广网见习记者 刘浩 摄)

盛夏时节,位于安徽黄山区汤口镇山岔村的九龙瀑水浪激溅、绿树浓荫,迎来了大批的暑期游客度假。

山岔村距黄山南大门仅5公里,村域面积30平方公里,该村属典型峰林峡谷地貌,拥有5个旅游景区:翡翠谷、九龙瀑、凤凰源、天湖和香溪漂流,其中翡翠谷、九龙瀑为4A级景区。

山岔村党总支书记谢东恩告诉记者,上世纪八十年代之前,山岔村村民“靠山吃山”,砍伐山上的木材竹材,为工厂提供制作农具的原材料,过着“上山一把斧,下山两块五”的生活。

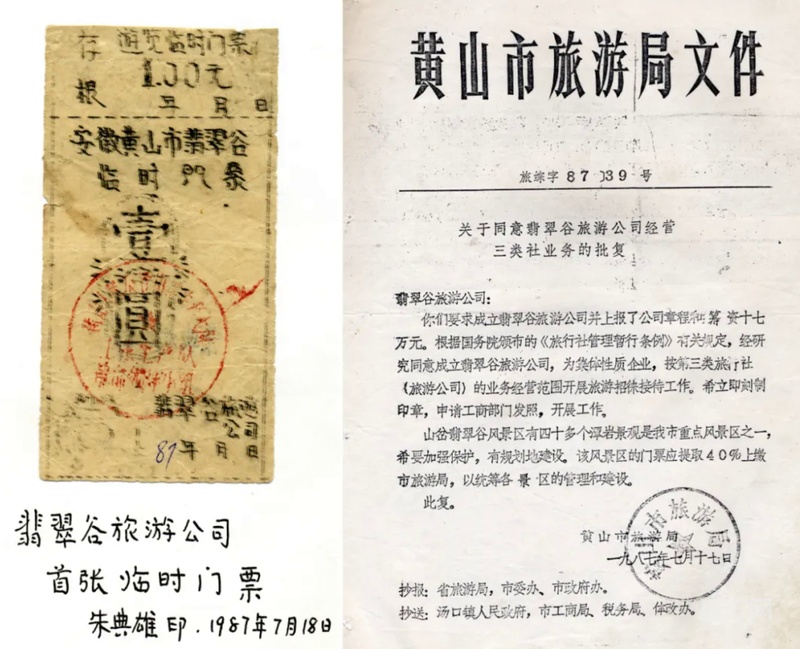

1986年1月,山岔村召开相关户主会,一百多名村民以千余亩山场入股,正式启动翡翠谷景区的旅游开发。次年,该村成立全国首家农民集体经济属性的旅游企业“翡翠谷旅游公司”,首张门票由村民手刻油印,票价1元,开创农民自主经营旅游的先河。此后,该村又相继开发了九龙瀑等景区。

山岔村翡翠谷旅游公司首张临时门票资料图(央广网发 山岔村提供)

近年来,山岔村依托自然资源禀赋,从开发山岳型景区,到村民开办民宿,文旅业态不断迭代升级。

夏季是山岔村山岳峡谷类景区亲水经济的旺季。7月9日,在九龙瀑景区,记者看到许多游客品鉴着该景区打造的“漫瀑咖啡”。数名游客在林荫掩映的溪水浅滩中,乐享远离城市暑气的清凉时光。

游客在九龙瀑浅水中享受咖啡慢时光(央广网见习记者 刘浩 摄)

凭借九龙瀑、翡翠谷等生态资源,山岔村将整个村子升级为全域乡村旅游度假区。游客白天登山溯溪漫步,夜宿徽派庭院品茶赏星,旅游产业的延伸,有效带动了村民增收和村集体经济增长。

今年38岁的吴耘辉是山岔村田段村民组的村民,在九龙瀑景区工作了近10年,目前担任该景区工程部经理。他告诉记者,他家4口人每年除了可以从景区获得人均3000多元的分红外,家中60岁的老人每月还可额外领取100元生活补贴。

在山岔村,像吴耘辉家一样,村民的收入来源主要有三种:从景区领取分红、在景区实现再就业、以及自主经营民宿、餐饮、商超等。这些已成为该村经营收入的主要渠道。

据谢东恩介绍,得益于这些年的发展,山岔村如今已拥有200多个市场主体。村民的人均年收入从上世纪八十年代的约200元,大幅增长至如今的4万至5万元左右。

绿水上:运动经济搅动一湖碧水

距离山岔村一小时车程的黄山太平湖,文旅区位优越,地处黄山和九华山之间,承担着“一山担两湖”的使命。湖周山峦苍郁峻拔,水质天然纯净、碧蓝清澈,常年达国家地表水一类标准,还是中国十大名茶太平猴魁的原产地。

黄山区太平湖风光(央广网发 黄山区委宣传部供图)

据介绍,太平湖的前身是青弋江上的一座人工水库,水下还淹没着一座古城。

青弋江为长江一级支流,发源于黄山主峰北麓。过去因缺乏治理,它一方面蕴藏的水能资源未得到有效利用,另一方面频繁暴发山洪,让下游居民苦不堪言。

1958年,为扭转这一局面,安徽省委决定在青弋江上游深山峡谷建设陈村水库,也就是如今的太平湖。

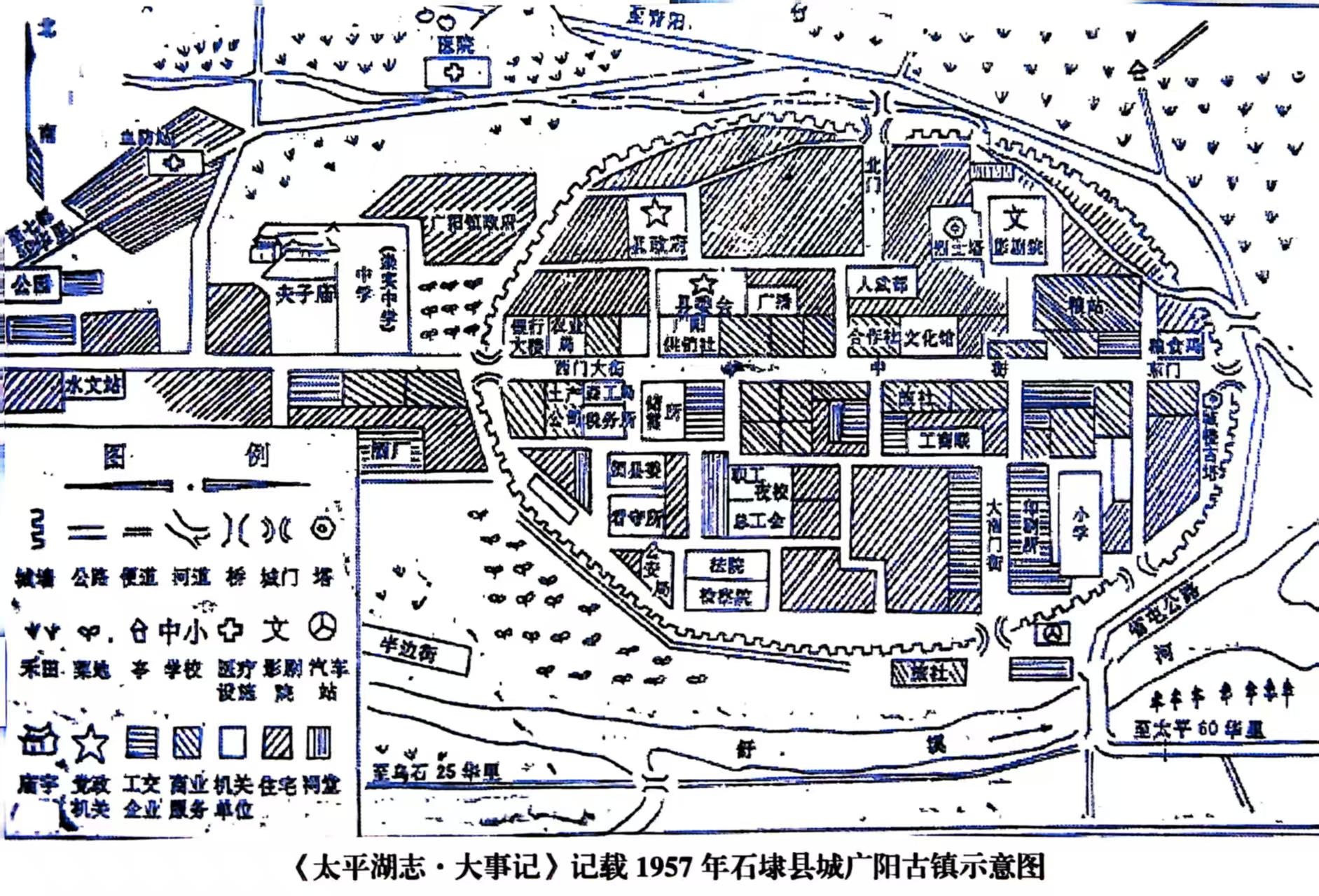

随着陈村水库的建设推进,水位逐渐升高,1970年,广阳古城彻底被淹没在水下,成为一座“水下古城”。

广阳古镇示意图(央广网发 黄山区委宣传部提供)

广阳古城历史悠久,最早可追溯到西汉时期,古城内曾保存着众多古寺庙、古牌坊等建筑。

1979年更名“太平湖”之后,依托黄山旅游,开始实现从水库功能向文旅产业赛道挺进。

近年来,太平湖已发展出环湖观光、游船赏景、湖畔垂钓、水上运动等诸多文旅产业项目。

黄山区太平湖镇政府一级科员杨立告诉记者,2025年“五一”期间水上项目体验人次暴涨,得益于摩托艇训练基地、桨板赛事等业态的支撑。

太平湖水上运动项目(央广网见习记者 刘浩 摄)

7月5日,太平湖景区同步推出两大项目——湖水文化研究中心与水上乐园常态化夜间主题演艺“非遗水韵·火壶盛典”。此举以“文化科普+夜游经济”为双引擎,致力于为暑期游客打造“白天探秘知识殿堂,夜晚沉醉光影星河”的全天候、多元化度假新体验。

湖水文化研究中心开放的这几天,吸引了来自长三角的亲子家庭深度参与。孩子们在专业导师带领下,通过沙盘推演、生态课堂、动手实验等环节,直观感知太平湖的生态价值与可持续保护理念。

黄山区生态景观(央广网发 黄山区委宣传部提供)

“守住生态底线才有发展底气。”黄山区文旅部门相关负责人指着地图上相连的山水脉络。一条山脉,一汪湖水,两种节拍,却同奏着“绿水青山就是金山银山”的实践强音。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容