央广网昆明5月22日消息(记者 魏文青 赵贝贝)5月22日,是国际生物多样性日,第三届国际农业生物多样性大会日前在云南昆明举行,这是国际农业生物多样性大会首次在中国举办。大会期间举办了16项典型案例展览,作为世界八大作物起源和多样性中心之一,云南集中展示了农业生物多样性的独特魅力,从千年梯田到高原咖啡、古茶林,汇聚成一幅生态与发展交融共进的“农业万花筒”。

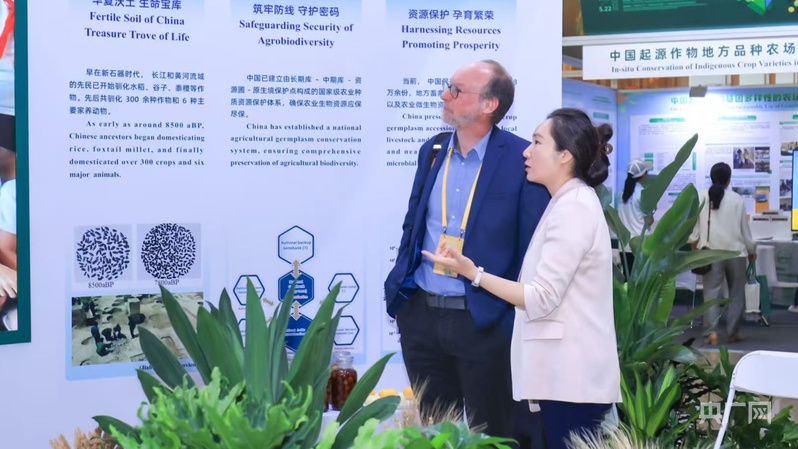

国外嘉宾看展(央广网记者魏文青 摄)

据了解,农业生物多样性,简单来说,就是人类在种植、养殖过程中所利用的动植物资源和基因资源。这不仅是人类与自然长期协作的成果,也构成了整个生物多样性的重要组成部分。

在大会展示区,哈尼梯田立体系统的展示吸引了众多国内外学者驻足。来自元阳县粮食购销有限公司的何芳介绍,元阳梯田红米种植海拔在1200米至1800米之间,一年只种一季,生长期达210天,稻米颗粒饱满、品质优良,延续了千年梯田文化的原始耕作方式——山泉灌溉、人工锄草、种子代代相传。如今,通过地理标志保护制度,红米的独特性与文化价值得到了有效保护,也为当地农民带来稳定收益。

“左手咖啡,右手茶”,是云南人熟悉的生活方式。如今,这两种代表东西方文化的饮品,正成为云南农业科技创新的“新阵地”。在展示区现场,云南农业大学咖啡现代产业学院学生陆大鹏向中外嘉宾介绍了“菌子味道咖啡”“茶香味咖啡”等创新产品。他透露,一款结合云南咖啡豆与酿造工艺的咖啡啤酒已进入市场前期准备阶段。“它不仅实现了风味突破,也让残次果、咖啡渣等边角料‘变废为宝’,延长了产业链。”

农业大学同学正在冲煮咖啡(央广网记者魏文青 摄 )

以农业高质量发展、可持续发展为目标,一系列农业科技成果正在云南转化落地。此次云南省农业科学院的展示区,工作人员带来了咖啡新品、云粳50优质水稻、工业大麻啤酒产品等系列“云岭农科”成果,吸引了不少企业代表洽谈合作。其中还有广受欢迎的“网红薯片”“滇二娃”等产品 。云南省农科院科技成果孵化中心罗晓娅告诉记者,云南省农业科学院科技成果孵化中心自2024年正式投入使用以来,促进云南小众高端科技产业品牌培育,进一步打通科技成果转化服务产业发展“最后一公里”,目前已集中推广转化了一批具有市场潜力的科技成果。

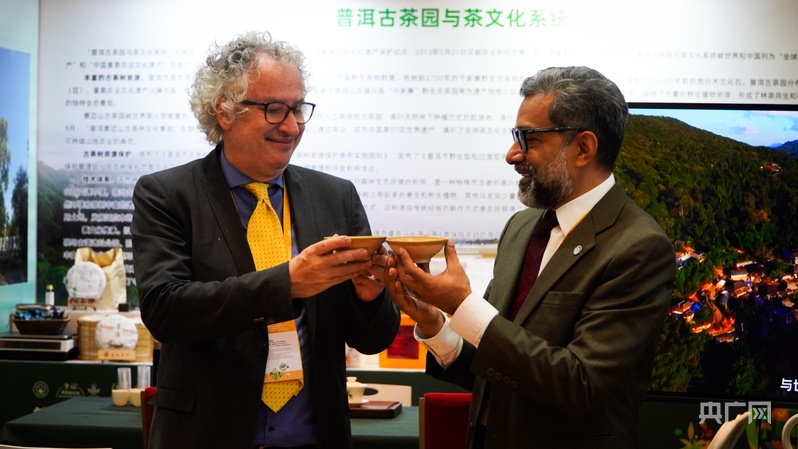

国外学者感受云南古树普洱茶(央广网记者魏文青 摄)

“云南不仅物种丰富,更是农业多样性的‘富矿’。”中国工程院院士、国际农业生物多样性大会国际科学委员会联合主席朱有勇在大会上表示,云南农科人始终扎根田间地头,依靠科技守护农业生态安全,也为全球农业可持续发展贡献了“云南方案”。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容