编者按:环大学创新创业生态圈是城市创新活力的重要载体,是推动产学研深度融合、实现科技成果转化的关键纽带。重庆以环大学创新创业生态圈建设为抓手,在推动产业发展、科技成果转化、激活校友经济、更新人才培养及创新氛围营造等方面持续探索,形成了极具地方特色的经验和成果。

央广网重庆频道联动重庆市科技局,走访多个朝气勃勃的重庆环大圈,推出系列报道,实地解码从“创新要素集聚”到“创新生态共生”的重庆路径和实践样本。

重庆文理学院的实验室里,一群学生正围着一台机械臂调试代码——这是去年“人工智能+”大赛的获奖项目,如今已升级成智能制造生产线。不远处,创业导师举着路演计时器喊:“还有2分钟,讲清你们的市场优势。”这样的场景,正在重庆环大学生态圈日均上演13场。

从重庆三峡医高专“齿刻云端”学生团队拿下国际订单,到重庆交大马庆禄教授的隧道机器人走向全国工地,重庆环大圈去年用367场创新创业赛事当“火种”,点燃了2001场创新活动组成的“燎原之火”,升腾起浓郁持久的创新创业氛围。

赛事“造雨” 浇灌创业雨林

2025年成渝地区“人工智能+”应用创新大赛(央广网发 受访者供图)

在重庆文理学院的创新创业园区,2025年成渝地区“人工智能+”应用创新大赛的余温尚未褪去。这场赛事设置的产业创意、产业应用双赛道,不仅吸引了川渝两地200余支青年创客团队同台竞技,更通过“赛事评审+孵化对接”机制,让6个获奖项目直接入驻生态圈孵化。

“我们不只是办比赛,而是把赛事变成创新项目的‘筛选器’和‘加速器’。”据介绍,赛事全程配套技术培训20场,邀请人工智能领域专家、企业家组成导师团,对入围项目提供从技术优化到商业模式设计的全流程辅导。更关键的是,生态圈将DeepSeek大模型等技术资源开放给参赛团队,孵化出“AI智教授”“AI质量工程师”等示范项目,让参赛者看到“创新能落地、创业能赚钱”的真实路径。

“以赛促创”的逻辑,在重庆三峡学院得到进一步延伸。近三年来,学校依托三峡科创智谷,连续举办“渝创渝新”创新创业大赛等活动400余场,吸引超500个团队参与。赛事不仅设置高额奖金,更将优秀项目纳入“路演储备库”,定期组织与投资机构、产业链企业的对接会。

“齿刻云端”团队的成长轨迹颇具代表性。这个由重庆三峡医药高等专科学校学生组建的团队,最初在校园创业大赛中崭露头角,通过生态圈持续提供的路演机会,先后与20余个省份的200余家高校和企事业单位签署战略合作协议,服务范围扩展至中、欧、北美地区,累计斩获“中国国际大学生创新大赛(2024)国家级银奖”等各类奖项30余项。“大赛让我们第一次意识到,学生项目也能做成跨国生意。”团队负责人回忆,正是一次次路演中的市场反馈,推动他们从单纯的技术研发转向产学研用一体化运营。

数据印证着赛事的乘数效应:这些活动不再是孤立的热闹场面,而是成为筛选优质项目、链接市场资源的关键纽带。

氛围感召 点燃交通科创火种

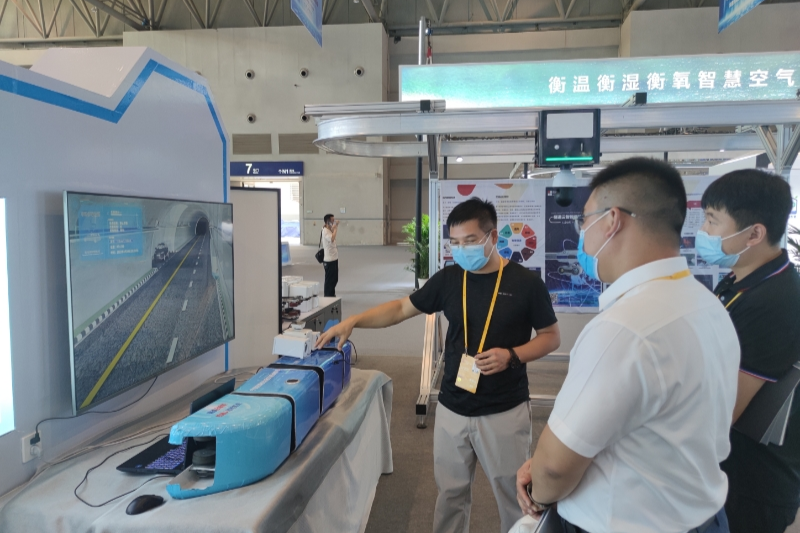

“隧道云智能巡检机器人”在展会现场(央广网发 重庆交通大学供图)

在重庆交大隧道工程实验室,马庆禄教授点开手机APP,重庆某隧道的实时巡检画面立刻弹出。“传统检测要3天,这台机器人2小时搞定。”他身后的展架上,陈列着从第一代笨重机体到最新轻量化模型的进化史。从2012年提出构想,到联合申报国家重点研发计划、在桂柳高速落地示范,再到2024年延伸至城市治理领域,每一步都紧扣产业需求。

在重庆交通大学,依托“交通+”学科特色,联动“创青春”“挑战杯”“互联网+”等赛事互动搭建竞技舞台,营造创新氛围、迸发创新火花。

在氛围的感召下,学生优秀作品涌现而出,其中,“基于深度学习的沥青剥离率高精度评估系统”获得全国大学生交通运输科技大赛一等奖,基于人工智能算法和图像处理技术实现了沥青剥落的智能化、轻量化处理。

从“外部输血”到“内生循环”的生态进化

氛围营造带来的深层变化是:创新创业不仅仅依赖高校或政府的外部推动,转而成为师生的自发行动。

这种内生动力的培育,离不开“理论+实战+资源”的生态体系。重庆交通大学联合20余家企业开展现代学徒制、现场工程师改革实验班,累计培养超5000人。学生在课堂上学理论,在企业车间练技术,在创新创业大赛中验成果。

然而,从“活动热”到“基因热”的跨越也面临挑战。部分高校反映,若政府或学校停止资金支持,部分创业团队便难以为继;社群的形成也需要时间,目前多数创新团队仍依赖高校的行政协调,而非自发联动。

对此,重庆三峡学院的探索颇具启发:学校鼓励“齿刻云端”等成熟团队牵头成立三峡创客联盟,通过老带新、强带弱的传帮带模式,形成自组织的创新社群。该联盟成立半年内,已自发组织跨校交流活动12场,促成5个跨校合作项目。“就像雨林里的树木,大树为小树遮风挡雨,落叶腐烂后又滋养土壤,形成自循环的生态。”学校创新创业负责人比喻道。

评论:让创新雨林自然生长

重庆环大学生态圈的实践再次证明:创新创业氛围的超然境界,是让“创新成为习惯,创业成为自然”。

重庆市科技局数据显示,今年1-9月,全市环大学生态圈举办创新创业活动588场,累计2472场,较去年底增长31.2%;而更值得关注的是,由企业或创业团队自发组织的活动占比已达45%,较去年提高12个百分点。这组数据背后,是创新文化从活动形式沉淀为生态基因的生动写照。

培育创新雨林,其实不需要刻意修剪,而是要构建让种子能发芽、幼苗能成长、大树能结果的土壤与气候。当高校、企业、政府各司其职又相互滋养,创新自然会像雨林一样,蓬勃生长,生生不息。

策划:陈静

文字: 陈静 李欣蔓(实习) 宗伟豪(实习)

支持:重庆市科技局

长按二维码

长按二维码关注精彩内容