央广网合肥11月18日消息(记者左洋)当方言遇上人工智能,乡音可被精准识别;当量子比特完成协同运算,超算需要数百万年的任务在此只需一瞬;当 “人造太阳” 核心部件成功下线,人类终极能源梦想又近一步……曾被网友称为“最牛风投城市”的合肥,正以“科里科气”的独特气质持续出圈。

十一月的巢湖之滨,层林尽染;科创园内,热潮涌动。由合肥市委网信办主办的“科创新潮山水有约”中部六省媒体合肥行活动如期举行,来自央广网、大河网、黄河新闻网等六省主流媒体代表,循着创新脉动,走进科大讯飞、本源量子、东超科技等企业和科研平台,探访合肥以创新驱动发展的生动实践。

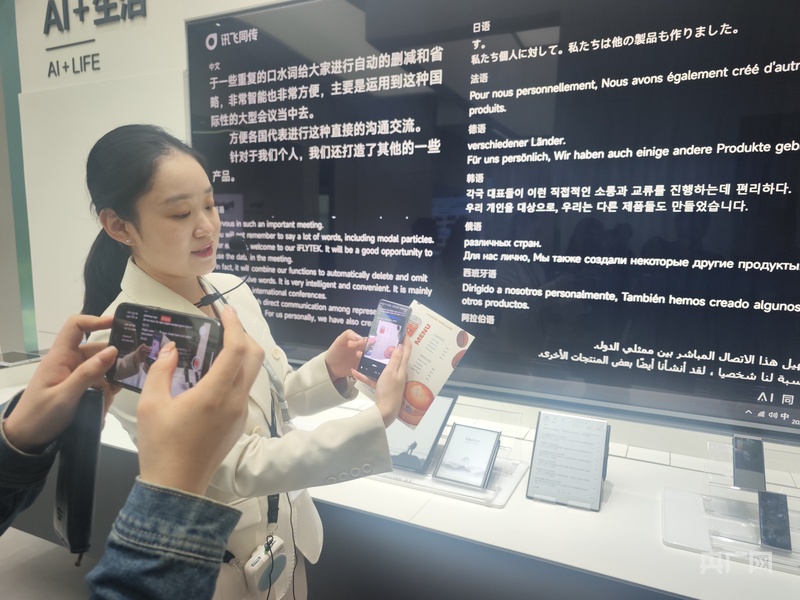

工作人员向记者展示AI实时翻译功能(央广网记者左洋 摄)

在科大讯飞小镇的产品体验中心,一句带着乡音的普通话录入,瞬间转化为精准文字;复杂的专业文献,片刻间生成通俗易懂的摘要;多语种实时互译,让沟通零障碍。工作人员介绍,从智能办公本到智慧教育系统,从医疗辅助诊断平台到智慧城市解决方案,“AI+”相关产品已广泛应用于政务、医疗、教育等多个行业领域。

中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”(央广网发 本源量子 供图)

不远处的本源量子实验室内,中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”正稳定运行。“它搭载的是中国首条量子芯片生产线自产的72比特芯片‘悟空芯’,操作系统‘本源司南’也是自主研制。”工作人员介绍,2024年1月上线以来,先后被163个国家的用户访问超3700万次,成功完成73万个全球量子计算任务。搭载的硬件、芯片、操作系统、应用软件等四个方面均自主可控,其国产化率已超过80%,其余部件已自研备用。标志我国超导量子计算机自主产业链基本“成链”。

在东超科技的展台上,一束光穿过特制的“透镜”,原本无形的信息瞬间在空中凝结为清晰的、可交互的影像。无需屏幕,手指轻点空中,即可完成操作。

这家2016年成立的企业,已凭借“无介质空中悬浮成像”技术拿下德国纽伦堡国际发明展金奖,其产品在医疗无菌操作、智能座舱等领域广泛应用,避免了接触式交叉感染,开启了人机交互的新模式。

在合肥市庐阳区三十岗乡,聚变堆主机关键系统综合研究装置(CRAFT),园区内的“夸父逐日”雕塑格外醒目——这里正是人类追逐 “终极能源” 的前沿阵地,研发的 “人造太阳” 核心技术,本质就是模仿太阳发光发热的核聚变原理。一旦实现可控利用,就能彻底解决人类未来能源短缺问题。

CRAFT的核心部件八分之一真空室及总体安装实验平台,高近20米,重295吨,是未来“人造太阳”的重要组成部分。(央广网记者左洋 摄)

合肥的创新成果并非偶然。其布局创新的逻辑清晰可见:“核心突破”与“生态营造”并举。

一方面,聚焦“未来产业”技术,实现点上的突破。无论是科大讯飞的人工智能,还是本源量子的量子算力,都是在特定领域瞄准世界前沿的尖兵突进。

另一方面,构建“大科学装置”集群,打造面上的支撑。聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)、紧凑型聚变能实验装置(BEST)、大气环境立体观测系统……这些“国之重器”在合肥科学岛上密集布局,形成了基础研究的“强大磁场”,为产业创新提供着源源不断的原始动力。

“十四五”期间,合肥已有、在建和预研大科学装置总数达13个、集聚度居全国前列。全社会研发投入强度突破4%,居省会城市第2位、全国万亿城市第6位。目前,合肥稳居国家创新型城市十强,跻身全球“科技集群”第39位、五年前进40位。

从“风投之城”到“科创之城”,合肥以扎实的技术突破与系统的创新生态,在中部大地奏响科技自强的前奏。未来,这座城市将继续深耕科创沃土,为中部崛起与中国式现代化注入更强动能。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容