编者按:

百岁雄师松柏志,九五慈萱日月晖。

在“健康中国”战略深入推进的时代背景下,百岁老人不仅是城市发展的“活化石”,更是山城生态宜居度、人文包容性与民生幸福值的鲜活映现。

为弘扬爱老敬老精神、挖掘重庆长寿文化的精神内核,助推银发经济发展,央广网重庆频道联合重庆市老年事业发展基金会推出融媒体栏目《零零后·百岁老人》。与100位百岁老人对话,挖掘个体命运与时代变迁交织的传奇故事,解码山城长寿密码,打造具有影响力的银发经济IP。

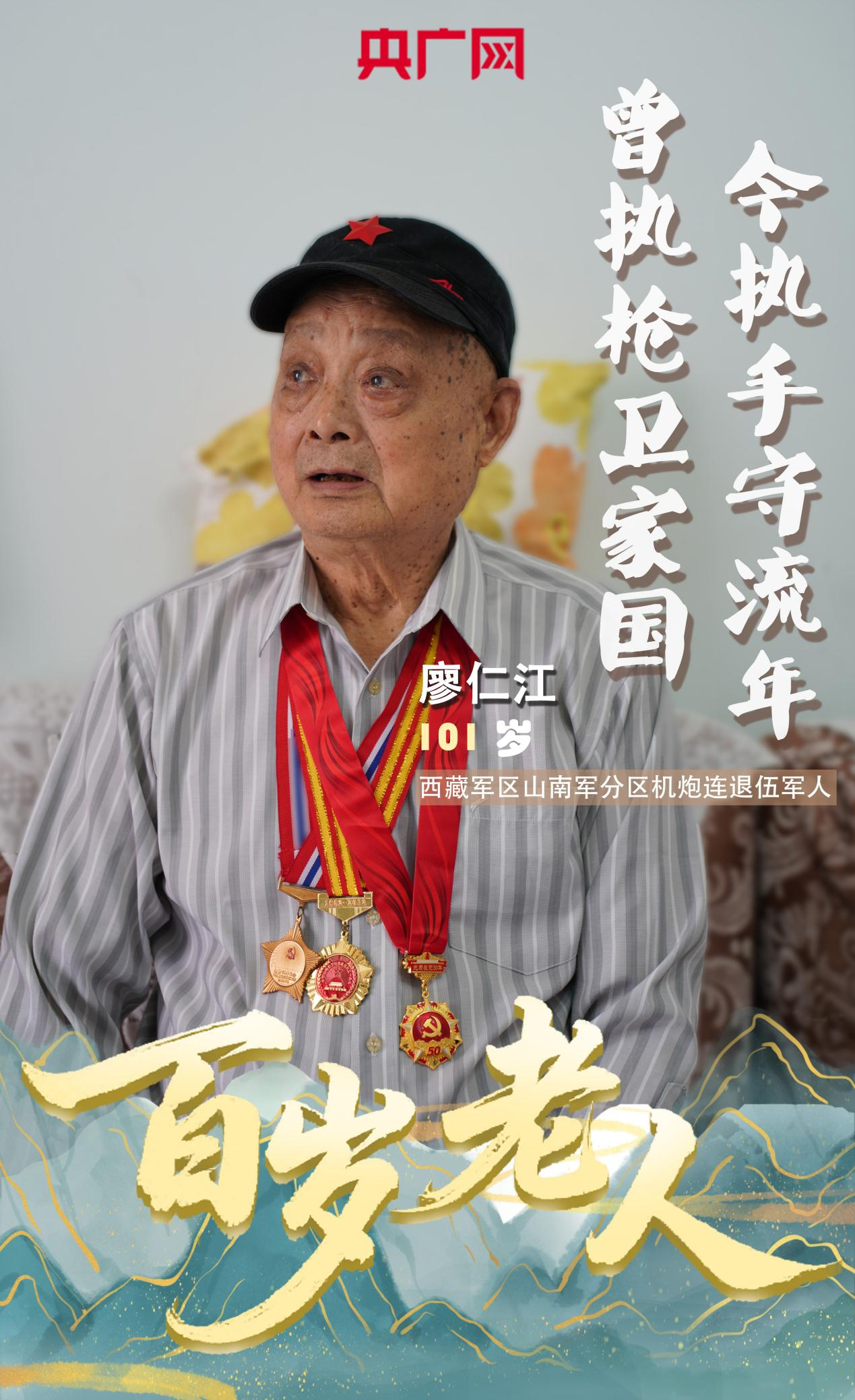

“她性格好。”提及相伴70多年的老伴卓昌敏,101岁的廖仁江语气温和。这对携手走过大半个世纪的夫妻,没有轰轰烈烈的定情信物,没有浪漫的结婚仪式,却用平淡日常里的相守,书写了最长久的爱情。

廖仁江握着妻子的手(央广网发 杨微 摄)

退伍归乡结连理,无礼无物亦真心

廖仁江与卓昌敏的缘分,始于二嫂的介绍。1959年,廖仁江怀着保家卫国的想法奔赴西藏参军,1965年退伍归乡,与卓昌敏组建家庭。

年轻时的生活,满是清贫与艰辛。回忆起当年的婚事,廖仁江说:“那时候结婚没有什么讲究。”没有婚礼仪式,没有新婚礼物,两人甚至从没好好过过生日,没收到过对方的纪念礼物,“仪式感”在过去的日子里,是从未考虑过的事。

婚后,廖仁江前往绵阳工作,每月收入38元,其中20元定期寄回家以贴补家用。由于工作繁忙,他一年中难得有机会回家,只有在挖红苕的农忙时节,才能抽空赶回,帮忙分担农活。

卓昌敏则成了家里的“主心骨”,守着一亩田,把家里的琐事打理得有条有理。面对聚少离多的日子,她从没有过抱怨,只是默默守着家,等丈夫归来,用瘦弱的肩膀扛起家庭重担。

廖仁江的勋章(央广网发 杨微 摄)

共历风霜知冷暖,彼此心安是牵挂

廖仁江退休后,就和卓昌敏在老家种庄稼、养猪,直到七八年前才搬到城里住。

苦日子里,也有细碎的欢喜。廖仁江曾经常带着卓昌敏去田间打兔子,一来是除掉啃食庄稼的“食害”,二来能把兔子带回家红烧,给清淡的日子添顿荤菜。没有精致的调料,简单炖煮的兔肉,成了两人记忆里难忘的味道。

12月的西藏寒风刺骨,廖仁江曾负重60斤一夜蹚过7条河,裤子湿了又在寒风中晒干,渴了就喝雪水,棉裤被打湿冻得发硬。后来参加中印边境自卫反击战,作为机炮连七班班长,他沉着指挥炮火方向,看到战友不幸牺牲,他强忍泪水冲进炮火中转移战友遗体,却不幸被流弹击中肩膀,身负重伤仍咬牙坚持,最终背着战友遗体突出重围。

这些经历,廖仁江后来偶尔会提起,卓昌敏就坐在一旁静静听着。她或许不懂战场上的凶险,却明白丈夫的担当与勇敢,也正是这份担当,让她在后来的日子里,始终坚定地陪在他身边,做他最坚实的依靠。

七秩相伴无红脸,平淡日常是温情

70年朝夕相处,难免有磕碰,可他们却懂得彼此包容,从没吵过架。

如今廖仁江101岁,卓昌敏95岁,生活早已慢了下来。每天看看电视,聊聊天,用儿子买的锻炼器材保养身体。偶尔天气好的时候,大儿子廖勇还会带着父母去楼下逛街散心。

廖勇倒水给廖仁江喝(央广网发 王昶文 摄)

廖仁江说,现在的生活比以前好太多,有吃不完的粮食,穿不完的衣服,最重要的是,身边还有卓昌敏的陪伴。

从青涩年华到白发苍苍,廖仁江和卓昌敏的爱情,没有华丽的辞藻,没有浪漫的举动,却藏在七十年的相守里,藏在彼此包容的温柔里。这份跨越岁月的感情,平凡却动人,成为了岁月里最珍贵的礼物。

【记者手记】生活基础,爱情就不基础

廖老夫妇的身上,映射出中国传统夫妻的典型特质,他们不擅于说情话,也不刻意追求仪式感,但在平淡的日常中,却蕴藏着属于两人的独特甜蜜。

在采访过程中,有一件事特别让我忍俊不禁。廖仁江钟爱吃一种零食,然而由于血糖偏高,儿子对他的食用便有所限制。于是,老两口便想出一个妙招,将零食悄悄藏在柜子里,并用钥匙锁好。待到夜深人静,儿子熟睡之时,便偷偷取出,共享这份美味。

老两口听到儿子“揭短”,都不禁有些羞涩。望着老两口,我想,那一口软糯香甜,或许早已胜过万千甜言蜜语。

策划:肖庆华

记者:白刁尹 张艳(实习)

视频:白刁尹 杨微(实习)

设计:张艳(实习)

鸣谢:

重庆市老年事业发展基金会

中共重庆市江津区委宣传部

重庆市江津区民政局

重庆市江津区珞璜镇人民政府

长按二维码

长按二维码关注精彩内容