央广网南京8月8日消息(记者王锡斐)“传统三维成像就像拍一张照片换一个姿势,投影设备投一次图案,相机拍一次,速度完全被硬件帧率限制。”南京理工大学博士生陈文武介绍。长期以来,超高速三维成像一直被硬件“卡脖子”:想要拍得快,就得用昂贵的高速相机,不仅成本昂贵,还可能牺牲成像精度,而普通工业相机虽然便宜,帧率却根本追不上高速运动的物体。

举个例子,当涡扇发动机叶片以每分钟9600转的速度呼啸旋转,肉眼所见只剩一片模糊的残影,普通相机根本来不及捕捉这转瞬即逝的动态。但是,在南京理工大学智能计算成像实验室内,陈钱、左超教授团队的科研人员用一台帧率仅625Hz的普通工业相机,就将这片“影子”转化为每秒10000帧的清晰三维动态影像——叶片的每一次转动、每一处细微形变,都能够被精准定格。

这不是科幻电影里的“黑科技”,而是南京理工大学智能计算成像实验室陈钱、左超教授团队在三维成像领域深耕十余年的最新成果——基于双频角度复用的条纹投影轮廓术(DFAMFPP)。该技术借助数字微镜器件的高速切换能力,在相机单次曝光周期内,像快速翻书一样投射多组双频条纹图案,把16个不同时刻的三维信息“打包”进一张照片里,再利用自主研发的“数论展开算法+深度神经网络”,如同破译密码般从这张“复用照片”中精准提取出16个时刻的三维数据,最终让普通相机实现了远超自身硬件极限的成像速度。“就像把一本厚厚的书压缩成一张A4纸,再完整还原出来。”陈文武形象地介绍。

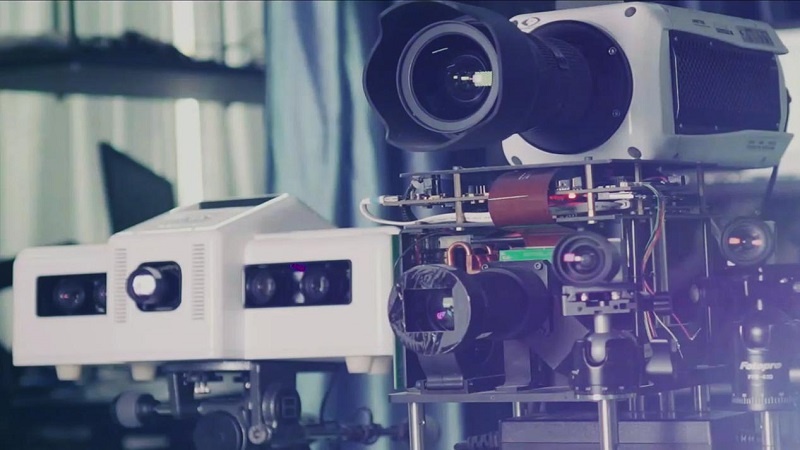

超高速三维成像系统(央广网发 南京理工大学智能计算成像实验室供图)

据了解,这项融合了物理模型与深度学习的新技术,实现了超越相机帧率16倍的超高速三维成像,为航空航天、智能制造等领域装上了“火眼金睛”。未来,这项技术还将走进日常生活,借助高速三维成像技术,手机人脸识别突破传统二维静态识别的局限,可实时捕捉面部深度变化与微运动特征,大幅提升活体检测精度与防伪能力。昆虫学家能借助它观察蜜蜂翅膀每秒数百次的振动细节,揭开生物动力学奥秘。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容