央广网渭南8月8日消息(记者刘昱 实习记者苏睿楠)8月6日上午,“大河奔涌万象新”媒体采访团走进陕西省渭南市合阳县。这片孕育了《诗经》30余篇的沃土,正以“生态优先、绿色发展”的理念,续写着新时代黄河岸畔的“风雅颂”。

在合阳县城以东22公里的黄河之滨,176平方公里的洽川湿地犹如一幅徐徐展开的生态长卷。作为黄河流域最大的温泉湖泊型湿地,这里“万亩芦荡,千眼神泉,百种珍禽,十里荷塘,一条黄河”的生态景致,完美诠释着“黄河最美在洽川”的赞誉。

穿过古朴的碑门,循着栈道深入芦苇荡腹地,便到了洽川独有的瀵泉景观。“这些自涌温泉常年保持32℃恒温,富含对人体有益的多种微量元素。”陕西洽川旅游开发有限公司营销宣传部部长张文雅介绍。

洽川风景名胜区风貌(央广网发 实习记者苏睿楠 摄)

“我们坚持‘生态优先、绿色发展’理念,让诗经文化与黄河生态相得益彰。”张文雅说道。洽川湿地通过科学修复湿地、严格环保监管、开展生态科普等举措,让这片湿地成为黄河流域生态保护的典范。“近年来,我们通过优化鸟类栖息地,观测到的鸟类种类数量明显增加,特别是为黑鹳、大鸨等国家一级保护动物营造了理想栖息环境。”

依托“《诗经》发源地”文化IP,洽川将生态保护与文化传承深度融合。推出“诗经文化+黄河生态”精品线路,在“洽川旅游文化季”等活动中引入提线木偶、跳戏等非遗展演,通过“洽川旅游文化季”等品牌推广,让“早知有洽川 何须下江南”的美誉愈发响亮。同时,正在打造的黄河文化研学基地,更成为弘扬黄河文明的新窗口。

鸟瞰洽川湿地(央广网发 主办方供图)

绿水青山就是金山银山,这片承载着《诗经》记忆的土地,正用生态保护的生动实践,书写着新时代的“蒹葭”新篇。“未来,我们将继续以生态保护为前提,以文旅融合为抓手,助力乡村振兴和黄河流域高质量发展。”张文雅说。

好水才能养好鱼,合阳的水不仅造就了一方风景,也滋养了万亩鱼塘,更成了富民强县好产业。合阳县是陕西省渔业生产重点县,也是全国水产健康养殖和生态养殖示范区,水产总量占全省的六分之一。

依托15.7万亩黄河滩涂资源,当地划定“养殖核心区、加工物流区、休闲体验区、研发创新区”四大板块,推广“人放天养”“上莲下渔”等绿色模式。在洽川镇、王村镇,鲢鳙鱼通过滤食藻类实现“以渔控藻、以渔净水”,让水质从IV类提升至III类;长德农业万亩基地采用“鱼虾混养+生物调控”模式,鱼类自然摄食病弱虾苗,形成生态闭环。

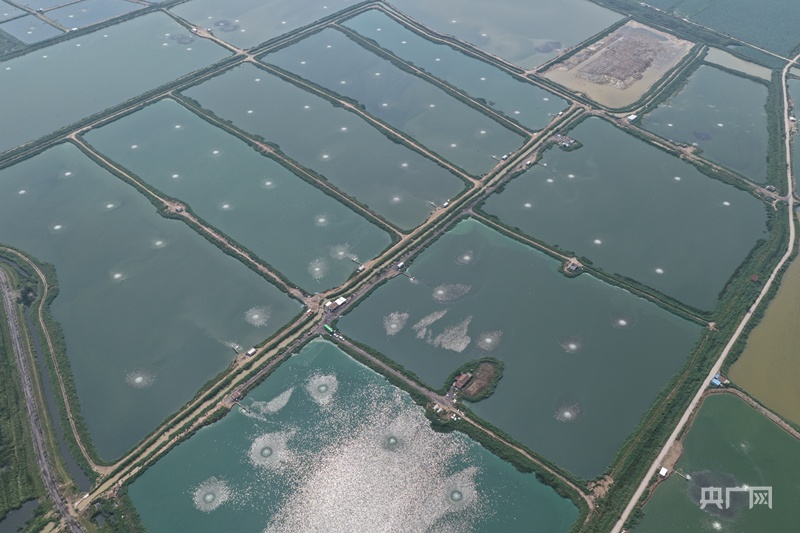

星罗棋布的鱼塘(央广网发 主办方供图)

合阳渔业与西北农林科技大学等科研院所共建黄河生态渔业研究院,开展盐碱地养殖品种筛选、乳酸菌调控水质等12项课题研究,将养殖水体pH值从9.5稳定至8.2,显著提升鱼类成活率。智慧渔业建设同步推进,物联网水质传感器、无人机遥感等技术的应用,让饲料利用率提高20%,实现“精准养殖、生态增效”。

“我们采用‘鱼虾混养+生物调控’的生态模式,每亩投放4万尾虾苗和1100尾鱼苗,实现以渔控藻、以渔抑藻、以渔净水的良性循环。”合阳县渔业发展中心主任李涛介绍。

近年来,合阳县突破传统“四大家鱼”养殖局限,成功引进并驯化澳洲龙虾、南美白对虾等10余个新品种。李涛告诉记者:“黄河水的弱碱性特质与这些品种的生长需求较为契合,经过淡水驯化后养殖效益显著提升,该模式也作为全省典型案例进行推广。”

合阳为每个养殖主体建立“数字身份证”,实现从苗种引进到成鱼销售的全流程可追溯。严格的检疫制度和精细化管理,确保水产品品质安全可靠。

目前,合阳全县养殖水面达4.5万亩,年产水产品4.8万吨,渔业综合产值约6亿元,占全县农业产值的10%以上,全县渔业带动3000人就业,优先安置脱贫劳动力,年开展养殖技术、电商运营等培训200人次,让渔业成为巩固脱贫成果的“富民产业”。

从洽川湿地的“芦苇摇曳、百鸟翔集”,到渔业基地的“水清鱼肥、生态循环”,合阳县正以实际行动践行黄河流域生态保护和高质量发展战略。未来,当地将持续深化生态保护与产业发展的协同路径,让黄河岸边的“生态画卷”愈发动人。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容