央广网黄山7月24日消息(记者 周然 见习记者 刘浩)近日,岩寺新四军军部旧址纪念馆馆长洪玉芳在整理馆藏文献时,新发现一封新四军政治部主任袁国平于抗日战争期间写给哥哥袁醉如的书信。

这封信写于1938年7月29日。此前央广网记者在该馆“新四军战士家书”展柜中发现并报道了袁国平写于1938年5月30日的一封家书。

在黄山市徽州区岩寺新四军军部旧址纪念馆门前,矗立着袁国平(左一)叶挺等人雕像(央广网发 洪玉芳供图)

洪玉芳介绍,在得知馆中藏有袁国平家书后,他们立即对展柜中的其余书信进行了仔细梳理,从而发现了这封1938年7月29日袁国平写给哥哥袁醉如的信。

袁国平(1906年5月26日—1941年1月15日),原名袁幻成,字醉涵,曾担任红三军团政治部主任兼第八军政治委员、红军总政治部副主任等重要职务。

岩寺新四军军部旧址纪念馆位于安徽省黄山市徽州区,曾是新四军军部机关重要驻地。

此次新发现的信件与早前报道的书信形成呼应,共同见证了新四军高级将领在民族存亡关头的家国情怀。(关于袁国平的详细生平和新四军军部移驻岩寺的历史,可参见央广网7月11日的报道:铭记历史 缅怀先烈|一封家书照亮新四军英魂)

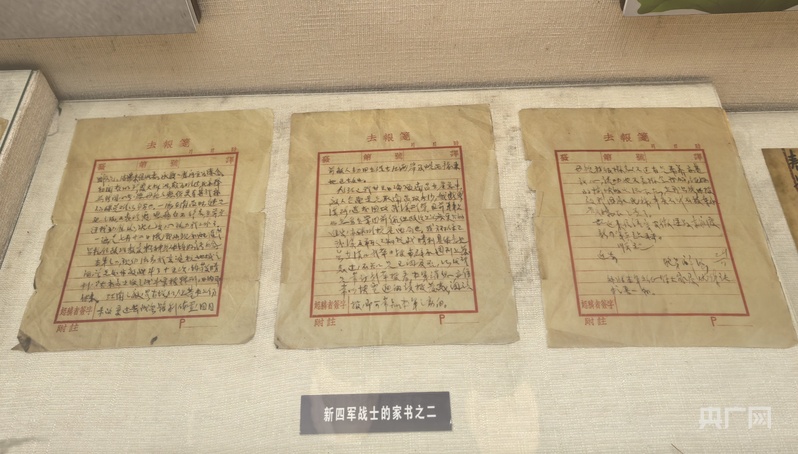

岩寺新四军军部旧址纪念馆发现的袁国平家书(央广网见习记者 刘浩 摄)

书信原文:

致袁醉如信

(1938年7月29日)

醉如兄:

洛阳来信收悉。承殷殷慰问,至为感念。初闻哲明、珍霞夭折讯,颇为难过,后亦释然,所关心者,恐母亲之悲伤更有甚于我们,殊觉难以自安也。一涵在南昌时,继兄死之后,又丧珍霞,悲痛自不待言,至前方经我劝慰后,现已安心致力于工作了。

一涵是七月廿二日抵我处,现分配随营学校任政治教官,精神身体均好,请勿念。

本军主力,现仍活动于京沪杭地域之间,曾先后与敌战斗了十五次,均获胜利。另有本部出版之战斗汇报特刊,日内即付来。江南之敌略有增加,但基本上仍未改变过去战略箝制布置,因目前敌人主力用在沿长江两岸及皖西、豫东地区故也。

九江已于廿五日沦陷,南昌在危急中,敌人企图是先取南昌攻长沙,截断粤汉路,造成围攻武汉形势。目前军事上的急务在巩固前线,但政治上如无更大的进步,亦殊难挽危回局也。我方对保卫武汉及争取三期抗战胜利具体意见曾在汉口《新华日报》与《群众》周刊上发表过,不知兄已阅及否,以后望兄常订新华报看,本军消息,亦经常以快电通讯该报发表,阅该报,即可常知本军之动向。

本军在战况变动条件下,亦将坚持在敌后行动,将来苏浙皖赣这一广大地域均为我们活动之场所,目前后方在皖南,主力在宣城、芜湖以东及浙戆路以北。如果万一南昌不保,则将来我们势必为敌隔断,通讯就不容易了。

保卫武汉成为目前极迫切的任务,不过武汉之得失还不能最后决定中日战争之最后胜负。倘政府锐易〔意〕革新,前途尚有胜利希望也。

西线战事尚不紧张,估计陇海西段尚可相安于一时,如将来战局继续变化时吾兄行止如何,仍盼很快复我一信,据弟意,如仅为斗升之计,则不如南归,以便就近料理家事也。

本军在江南环境甚好,群众热忱拥护,发展前途甚大,一切请勿释念!

国事如此,愿以最后一滴血贡献于国家民族,家事更不能不仰仗吾兄独立支持,知我如兄,当不见责也。

振鹏宜令勤加攻读,并以学理科为宜,因今日与将来之中国,都是急需科学人材也,同时要敦嘱他保养身体,培养品格,勿沾社会恶习,婚姻应由自主,并不应早婚。

母亲我很挂念,不过有兄奉养亦甚放心,请劝她不要挂念我们,很好的愉快的生活下去,在我只能报效于国家民族,事实不能不放弃承欢膝下之责了。

最近来信请寄安徽泾县章家渡新四军兵站转。

顺祝

近安

胞弟 醉涵

29/7

外附本军出征将士家属优待请求书一份。

岩寺新四军军部旧址纪念馆(央广网发 洪玉芳供图)

“愿以最后一滴血贡献于国家民族”

“明哲是我伯父袁醉如的儿子,珍霞是我的二姐。”今年86岁的袁国平之子袁振威通过微信向洪玉芳介绍了信件中的人物。他说,明哲和珍霞在抗战期间,均因病无治而亡。

信后半部分提及的振鹏为袁醉如的儿子,也就是袁国平的侄子。

洪玉芳告诉记者,这封家书是饱含了袁国平的家国大义:一方面映照出革命者“向死而生”的坚毅,他以理性分析驱散“亡国论”,以殉道精神直面骨肉凋零;另一方面记录了破碎家庭的温情,对妻子的安慰,对母亲的挂念、对侄子前程的关心。

“‘愿以最后一滴血贡献于国家民族’——这不仅是袁国平家书中的铮铮誓言,更是他以身殉国的生命绝响!” 洪玉芳说,这份捐躯国难的信念,袁国平曾多次以最决绝的方式宣示:“如果我们有100发子弹,要用99发射向敌人,最后一发留给自己,决不当俘虏!”

历史,残酷地印证了他的誓言。 身负重伤之际,为了不拖累战友,袁国平将最后一颗子弹留给了自己。

洪玉芳感喟道:“重读这些浸染烽火的家书,触摸那穿透纸背的誓言,我们仿佛直面一位革命者以生命熔铸的赤诚,那舍身为国、向死而生的精神风范,在历史的尘埃中,依然震撼人心。”

记者在岩寺新四军军部旧址纪念馆翻拍的袁国平像(央广网见习记者 刘浩 摄)

记者手记:

最初,我计划沿用“一封家书照亮新四军英魂(二)”作为本次报道的标题,与7月10日的首篇报道形成系列呼应。然而,当读到信中那句“国事如此,愿以最后一滴血贡献于国家民族,家事更不能不仰仗吾兄独立支持,知我如兄,当不见责也”时,心中深受震撼与感佩,遂将标题更换为“愿以最后一滴血贡献于国家民族”。

为了更深入地理解袁国平其人其志,我追溯了他更早的生命印记。查阅资料发现,捐躯国难的信念,早已深深烙印在这位革命者的血脉之中。 早在1927年,年仅21岁的袁国平在投身革命之际,就曾给母亲留下一封遗书。信中,他附上一张照片作为“死别之纪念”,并写道:“此行也愿拼热血头颅,战死沙场以博一快,他日儿若成仁取义,以此照为死别之纪念。”

从21岁“拼热血头颅”的誓言,到32岁“最后一滴血”的家书,见证了一位中国共产党人以身许国、至死不渝的生命刻度。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容