一位裹着小脚、出自咸阳农村的老太太,凭借一把剪刀、一沓彩纸,为何能被联合国教科文组织授予“民间工艺美术大师”称号?

在旬邑,这片被古豳文化浸润的黄土地上,沟壑纵横间藏着一抹穿越时空的绚烂——库淑兰(1920—2004),中国民间剪纸艺术家、中国民间工艺美术大师,被世人誉为“中国的毕加索,世界的库淑兰”。以她为代表的旬邑彩贴剪纸被列入国家级非物质文化遗产名录,代表作《剪花娘子》被中国美术馆及多国博物馆收藏。

库淑兰的传奇,不仅在于她从乡村农妇到艺术大师的蜕变,更在于她开创的彩贴剪纸艺术,为中国民间非遗注入了永恒的生命力。

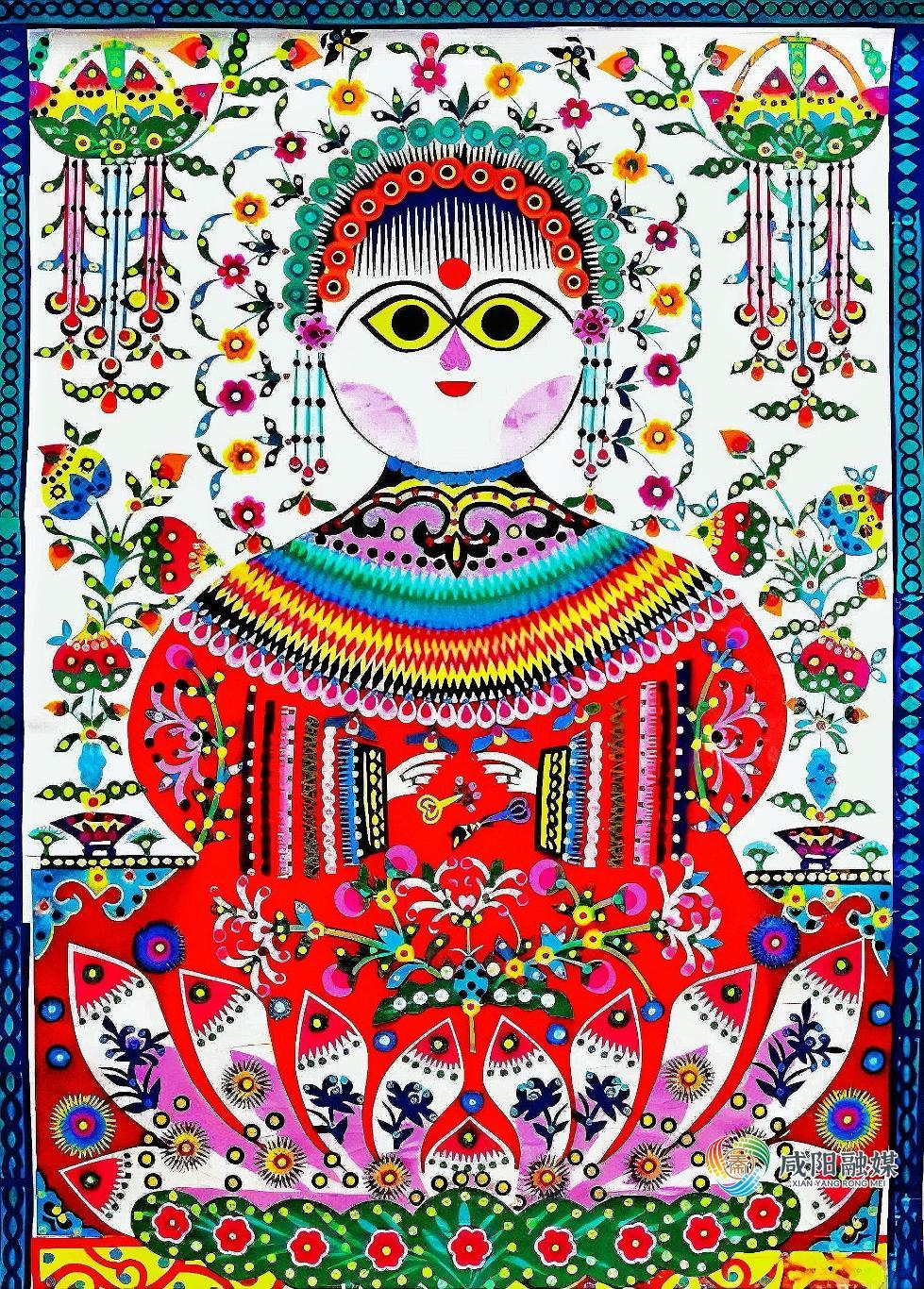

库淑兰的代表作《剪花娘子》。

苦难淬炼真金:“剪花娘子”的生命史诗

库淑兰1920年出生于旬邑县王村(现更名为富村)一个贫苦农民家庭。在那个封建礼教森严的年代,她的人生从一开始就被刻上了苦难的烙印:4岁定下娃娃亲,9岁被迫裹脚,锥心的疼痛与行动的受限,成了她童年无法摆脱的枷锁。11岁时,短暂的求学时光为她灰暗的人生照进一束光。课堂上的唱歌、画画,让她与生俱来的艺术天赋悄然萌芽。

15岁辍学回家后,库淑兰跟着母亲学做女红,“一树梨花靠粉墙,娘到绣房教贤良。一学针线毛帘绣,二学裁剪缝衣裳。三学人来客去知大礼,四学莺歌把家当。”她吟唱着自编的歌谣,在飞针走线与剪刀开合间,剪纸这门日后相伴她一生的技艺,悄悄扎下了根。17岁嫁人,原以为能逃离原生家庭的贫苦,却陷入了更深的困境:目不识丁、脾气暴躁的丈夫百般刁难,婆婆也冷眼相对,再加上灾荒与疾病带来的沉重打击——她一生孕育13个孩子,10个都不幸夭折。“拿起剪刀,就忘了世上的苦。”在那些暗无天日的岁月里,剪纸成了她唯一的精神寄托。

此后数十年,库淑兰像村里所有农妇一样,在耕作持家之余,把对生活的期盼、对美好的向往都剪进纸里。她的作品装满了几大箱,却始终藏于乡野,无人知晓。直到1980年旬邑县开展民间剪纸普查,县文化馆工作人员偶然推开了她家的土窑洞门,这位“隐藏的艺术天才”才终于被发现。

首次接触彩色蜡光纸时,库淑兰激动得热泪盈眶,一口气剪出20多张多色拼贴作品,还把自家窑洞用彩纸装饰得焕然一新,这座简陋的农家窑洞,从此成为专家学者争相探访的艺术圣殿。

1985年,一场坠崖意外成为库淑兰艺术生涯的重要转折点,其创作在传统剪纸基础上创新色彩搭配与构图,开创“彩贴剪纸”这一新艺术形式。

晚年的库淑兰被气管炎、肺结核缠身,说话费劲,常常弓着腰喘气,但对剪纸的热爱丝毫未减。她渐渐淡忘了生活的苦难,全身心沉浸在创作中:剪刀在她手中仿佛有了生命,彩纸在她手中化作了星河。2004年12月,库淑兰在家中病逝,享年84岁。

库淑兰的人生,是一部在苦难土壤里绽放艺术之花的史诗。

她没有师承名师,没有家传熏陶,却凭借对黄土地的深情、对美好生活的执着、对生命的敬畏,用最朴素的工具,剪出了最绚烂的人生,也为旬邑彩贴剪纸注入了不朽的灵魂。

“剪花娘子”库淑兰硅胶像。

匠心独运铸魂:彩贴剪纸的艺术巅峰

“巧女子”众多的旬邑,为何偏偏是库淑兰能从乡野走出,终成享誉世界的艺术大师?

答案藏在她独树一帜的创作美学中。她打破了剪纸艺术单纯模仿传承的传统,独创了前无古人的彩贴剪纸画模式,更开创性地将剪与唱两种民间艺术糅合为一体,让作品既有视觉冲击力,又有听觉感染力,最终形成了“繁而不乱,艳而不俗;既纯朴,又艳丽;既传统,又现代”的独特风貌。

以剪为笔,以纸为媒。库淑兰的艺术创作突破三维桎梏,深植民间意念体系,将原生质朴的生命张力凝于作品,物象舒展凝练,灵气与大气兼具,既带着鲜明个性印记,更沉淀着古豳大地的文化底蕴。

“万物有灵”是她作品的核心理念——人与草木星辰相拥,鸟兽与神灵同栖,字里行间流淌着童话般的奇幻浪漫。而“剪花娘子”这一巅峰形象,更是将这份艺术灵性推向极致:圆脸明眸的剪花娘子头戴凤冠、身披七彩霞衣,端坐莲花台上,青烟缭绕中兼具菩萨般的圣洁和女性对尊严、美好的炽热追求。

“剪花娘子就是我!”她的自豪宣言,恰是艺术与生命的深情共鸣。原中央美院民间美术系主任杨先让教授盛赞“:她是几百年难遇的真正大师,其作品的艺术水准足以让顶尖艺术家折服,从中能窥见毕加索现代艺术的影子。”

在色彩运用上,库淑兰堪称民间美术的“造境高手”。她跳出固有色与条件色的陈规,循着传统五行色彩智慧,以红、蓝、黄为主调,大胆碰撞出和谐浓烈的视觉盛宴。看似随性的色彩搭配,实则暗藏匠心,鲜明的色彩呼应与千变万化的装饰映衬,让画面充盈着喜庆鲜活的感染力。那些密密麻麻的小圆点,既丰富了点线面的韵律层次,更添几分厚重神秘,令整体作品如繁花绽放般缤纷华美。而剪、贴、衬三大核心工艺的精妙融合,搭配她即兴吟唱的古老歌谣,让每一幅作品都兼具形神之美与生命温度,构成独一无二的艺术表达。

黄土孕巨匠,一剪惊世界。库淑兰的剪纸题材,恰似一幅活态的旬邑生活“清明上河图”——古豳大地的风土人情、山水景致,童话世界的奇幻烂漫、爱情生活的甜蜜缱绻、宗教信仰的虔诚向善、吉祥寓意的真挚期盼,皆被她细细剪入纸间。从单色剪纸到彩贴艺术的革新突破,从生活装饰到纯艺术创作的精神跃升,库淑兰以一把剪刀诉说着一方水土的文化坚守与传承,更以其独特的艺术实践,推动了民间工艺的蝶变与升华。

声名远播寰宇:从乡野到世界的文化跨越

谁曾想,这位农家老妇剪刀下的“红纸绿圈圈”,竟能震惊世界?

1988年5月,在陕西省文化厅(现为陕西省文化和旅游厅)与省美术家协会联合举办的展览上,库淑兰彩贴剪纸专厅陈列轰动三秦“,剪花娘子”名号自此声名鹊起。

艺术价值的认可接踵而至。1992年,库淑兰的作品在第二届中国民族文化艺术博览会民间美术大展中斩获特别奖(首奖);1994年,其作品再获中国民间美术一绝大展金奖。她曾担任第二届中国民间剪纸研究会理事、陕西省农民画协会理事,艺术地位获官方与民间双重认可,其作品不仅被《人民日报》海外版专题推介,更被中国美术馆等权威机构收藏,成为中国民间美术研究的重要范本。

跨越山海的展览与交流,让这门乡土艺术成为中外文化的桥梁。1986至1988年,她的作品随旬邑民间剪纸展亮相西安美术家画廊、北京中国美术馆,让乡土之美走进大众视野;1995年世界妇女代表大会期间,库淑兰剪纸个展应邀在中央美术学院陈列馆举办,引发艺术界广泛关注;1997年,作品参展中国台湾专项展览并开展学术研讨,同年11月她赴香港参加民间传统艺术节,向港澳台同胞展现民间艺术魅力;2001年,作品亮相联合国会员国艺术交流大展,获得了广泛赞誉。2023年9月“库奶奶的魔法花空间——库淑兰剪纸艺术展”在东京开幕,70件珍品作为中日和平友好条约缔结45周年纪念活动的展品,让日本民众沉醉于中华艺术之美。

库淑兰的艺术实践,既提升了剪纸艺术的行业地位,更为民间艺术传承指明了方向,彰显了中国民间艺人的创作潜力与文化价值。文为群系统整理库淑兰的艺术实践与相关吟唱内容,其著作《剪花娘子库淑兰》以专业学术视角解读其艺术成就,让这门扎根乡野的民间艺术获得更广泛的文化认同;旬邑县文化馆精心编撰、陕西人民美术出版社2023年推出的《库淑兰的艺术世界》,作为当地官方首部聚焦其剪纸艺术的正式出版物,收录300余幅剪纸作品、100余首剪纸歌谣及30多篇专家研讨论述,全景式还原“民间工艺美术大师”的传奇人生,斩获第34届“金牛杯”优秀美术图书银奖;咸阳市作家许海涛以文字为媒,创作长篇纪实文学《成神——中国的毕加索世界的库淑兰》与长篇儿童小说《剪花》,让库淑兰的艺术故事跨越圈层,走进更广阔的读者群体,让民间艺术的魅力持续焕发新生。

如今,库淑兰的艺术精神仍在延续,2009年,旬邑彩贴剪纸被联合国教科文组织认定为“人类非物质文化遗产”;9名传承人带着库淑兰开创的旬邑彩贴剪纸技艺,先后赴泰国、韩国、日本等国参与国际文化交流,让这一民间艺术在世界舞台上持续绽放光彩。

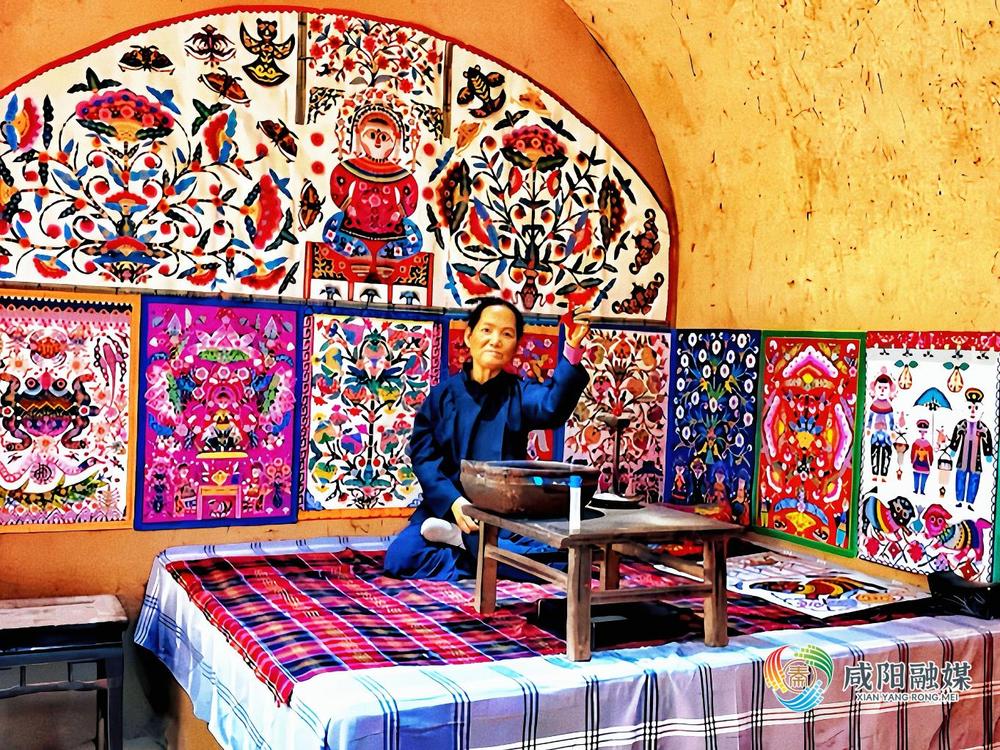

传承人介绍旬邑彩贴剪纸。

薪火相传永续:非遗活化的旬邑实践

“我剪花,是想让这手艺传下去。”库淑兰的心愿,如今在旬邑大地绽放出蓬勃生机。当地以库淑兰文化为核心,将国家级非遗旬邑彩贴剪纸列为重点保护对象,通过体系化保护、多元化传承、产业化发展、创新化融合与国际化传播,走出一条非遗活化与产业融合的特色之路,让“剪花娘子”的艺术薪火代代相传、熠熠生辉。

传承根基在体系化构建中不断夯实。旬邑县以“四个三”非遗发展机制为支撑,搭建县、镇、村三级保护网络,目前已命名17个剪纸传习所,成立20余个协会、工作室及合作社,培育2000余名剪纸爱好者,其中200余人长期深耕彩贴剪纸创作,催生千万元“指尖经济”。旬邑县文化馆自2017年起持续举办专项培训班,年均培育百余名新老传承人,形成老中青梯次队伍;10多所中小学开设剪纸兴趣班,让青少年浸润传统艺术,为传承注入新生力量。

作为全国唯一集中呈现世界工艺美术大师库淑兰艺术成就的专题展厅,库淑兰彩贴剪纸艺术馆位于旬邑县非物质文化遗产陈列馆二楼,由1984年始建的库淑兰剪纸纪念馆升级扩容而成,通过序厅、人物生平、作品展示、人物成就、薪火相传五大板块,全方位铺展大师的艺术人生与创作世界。

步入展厅,镇馆之作《剪花娘子》瞬间吸引住人们的视线,令人驻足凝神、叹为观止。作品尺幅壮阔,高4米、宽1.2米的规制在展品中格外醒目,构图对称饱满,以彩纸拼贴、剪贴结合为核心技法,繁密花纹间红、黄、绿、蓝等高饱和度色彩撞色交织,喜庆基调里涌动着自信奔放的生命力,尽显民间艺术的磅礴张力。馆内80余幅《空空树》等真迹珍品熠熠生辉,每一件都凝结着大师的巧思慧心,令人由衷叹服;荣誉展区定格艺术荣光,互动研学区化身活态课堂,多媒体技术复原的农家窑洞满墙的彩贴剪纸,让参观者沉浸式感受艺术温度。如今,这里不仅是游客争相打卡的文化地标,更是剪纸爱好者的研学阵地——馆方多次邀请国家级传承人何爱叶、库淑兰艺术“伯乐”文为群等业界专家现场授课,带领学员深挖作品背后的创作故事与深厚文化内涵,让这份民间艺术瑰宝在薪火相传中焕发持久生机。

融合发展在多元路径中释放价值。库淑兰亲传弟子孙会娥的非遗工坊、市级传承人连芳霞的手工艺品合作社,坚守传统工艺,带动大批留守妇女与残疾人就业增收。当地延续“分工协作如汽车制造”的创作模式,传承人各司其职剪出“零部件”再组合成完整作品,提升传承效率;剪纸文化衫、冰箱贴、丝巾等文创产品接连涌现,凭独特韵味风靡市场。

库淑兰彩贴剪纸艺术馆。

文旅融合与创新传播为文化活化注入新动能。旬邑县文化馆馆长第五亚东介绍,旬邑县以库淑兰故居为核心,打造非遗主题街区,吸纳孙会娥剪纸非遗工坊等传承主体入驻,集中展示旬邑彩贴剪纸技艺,串联起库淑兰彩贴剪纸艺术馆、剪纸工坊、库淑兰故居三大文化节点,推出特色非遗研学游线路,年吸引游客超5万人次。作为国家级非物质文化遗产,旬邑彩贴剪纸以其独特的剪贴结合技法享誉海内外。为扩大文化影响力,旬邑举办纪念“民间工艺美术大师”库淑兰诞辰100周年系列活动、全国彩贴剪纸艺术大展,汇聚学界与业界力量深挖艺术价值。

如今,以旬邑彩贴剪纸为核心的文旅业态已助力2300多人就业,推动全县旅游文化综合收入连续三年增长5%以上。

当地还计划联动专业设计力量,将旬邑彩贴剪纸元素融入高端服装设计,推动传统艺术与现代生活深度融合。同时,将依托旬邑县库淑兰彩贴剪纸艺术研究会的学术支撑,构建起多项非遗协同发展的良好格局,让黄土坡上的民间艺术持续焕发新生。

从乡野窑洞到世界舞台,从孤芳自赏到薪火相传,库淑兰用一生的坚守,将黄土地的厚重、苦难中的坚韧与对美好生活的执着,都剪进了绚烂的彩纸里,让民间艺术绽放出震撼人心的力量,成为旬邑文旅最鲜明的标识、非遗传承最生动的范本。

黄土地的馈赠永不褪色,民间艺术的生命力历久弥新。这门承载着乡土智慧与女性力量的艺术,化作流淌在古豳大地上的文化血脉——艺术馆内的真迹诉说着传奇,工坊中的剪刀传承着匠心,研学路上的脚步延续着热爱,文创产品里的巧思连接着古今。这朵绽放在民间的艺术之花,在代代传承中愈发绚烂,在文化自信的征程上,向世界持续讲述中国非遗的不朽传奇与东方美学的独特魅力。(记者 崔亦馨)

长按二维码

长按二维码关注精彩内容