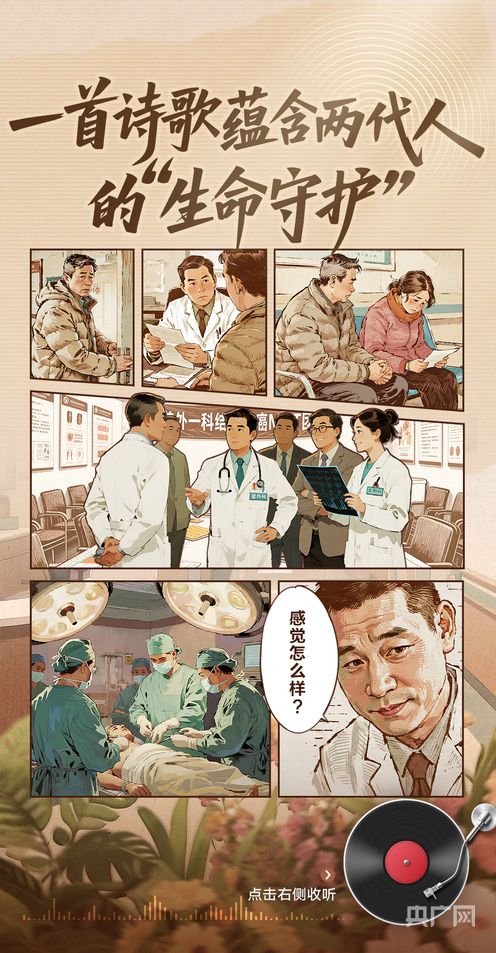

央广网西安8月18日消息(记者刘昱 实习记者张雪妮)“十四楼的光,照亮我重生的方向。”经历了结肠癌根治术与肝脏转移灶切除术,又进行6个月的痛苦化疗后,如今,走出病魔阴霾的王先生,与家人一起,提笔写下一首“诗歌感谢信”。这首打磨了六十多天的诗歌《十四楼的光》,用真挚的情感向陕西省人民医院普外一科十四楼的全体医护人员致谢。

海报制作:刘嘉欣

2024年末,王先生因大便带血前往陕西省人民医院普外一科张剑医生的诊室。肠镜结果让王先生难以接受:乙状结肠癌,且癌细胞在肝脏两处地方都有发现,意味着临床Ⅳ期的宣告。

“当时确诊的时候,世界一下变得灰暗了。我和家人一时间都无法接受,我50多岁的年纪,上有老,下有小,是家里的顶梁柱,这个诊断结果给我们的家庭沉重一击,尤其是我妻子的压力非常大。”王先生至今回忆起确诊过程时,依旧哽咽难言。

癌细胞在肝脏的转移,让王先生的病情变得更加凶险。陕西省人民医院普外一科的结直肠癌MDT团队迅速介入,召集普外科、肝胆外科、影像、病理、肿瘤内科等多学科专家进行综合讨论,最终确定了一个大胆而高效的一期手术方案:跳过常规的辅助化疗,直接进行腹腔镜下乙状结肠癌根治术与肝脏转移灶切除术。

手术台上无影灯亮起,普外科团队和肝胆外科团队合力协作,历经三四个小时,病魔盘踞的两处“堡垒”被彻底清除。当王先生从麻醉中缓缓醒来,模糊的视野里,普外一科主任王小强关切的面容俯身而来——这术中一瞬的探视,犹如暗夜航船望见灯塔的微光。

“16年前,王小强主任就为我年迈的母亲成功施行了肠道手术,老人家至今身体健朗。现在,王主任和张剑团队又把我从险境中救了回来,他们对我们家有恩,有大恩。”王先生在接受采访时,言语里满是感激。

16年前,那份“视患如亲”的医脉化成无声的接力,成了王先生一家人心底最安稳的信任基石。

术后,长达半年的化疗,让王先生的身体和精神承受着巨大考验。而在这反复的抗争中,普外一科十四楼那“视患者如亲人一样”的人文暖意,成了最坚韧的支撑。

“这里的每一个护士,尽管戴着口罩,我都能老远认出来,能一一叫出她们的名字。”王先生坦言,在自己治疗期间,护士们的笑容像是化疗灰暗生活中的一缕阳光,而妻子积郁的焦虑,也在医生们温和而专业的疏导中渐渐融化。这精心营造的“无压”氛围本身,便是对抗疾病最深沉的力量。

当王先生在晨光里听着熟悉的拖把声,当监护仪的声响在深夜变得不再刺耳,重生的信念已如春草在心底蔓延。

如今,王先生的身体各项指标都恢复得不错。2025年仲夏,一首打磨了六十多个日夜的《十四楼的光》,他希望能替自己和广大患者表达出对医生的这份谢意。

当王先生夫妇带着这首“诗歌感谢信”来到十四楼时,张剑医生及护士们格外惊喜和感动。张剑也在朋友圈用深情的笔触回应:披上白色战袍,迈着不停歇的步伐,我们愿和您一起,追寻那一道光。

正如张剑所言,医生们身披白袍,往来如穿梭的光,成为患者沉沉暗夜里的光明坐标。会诊桌前的讨论,护士站温暖的灯塔,手术室里多科室医生的协作——这些细微的光亮最终汇聚成一首《十四楼的光》,字字句句,皆是老王夫妇在陕西省人民医院普外一科与病魔搏斗时镌刻下的生命印记。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容