在中国古代建筑中彩画是其重要的组成部分。古建筑彩画,有“锦绣木衣”之称,通过线条与色彩的巧妙组合,赋予建筑以锦绣华服。

在雕梁画栋间,寻觅流转千年的东方华彩,于传承人笔下,再现沉淀古韵的斑斓匠心。汉纹锦彩画在传统古建筑彩画的基础上发展创新,形成了独具特色的晋式彩画风格。2024年,汉纹锦彩画被迎泽区文化和旅游局评为区级非物质文化遗产。

抬头仰望 山节藻棁间的繁华

梁枋之上,风华万象。《论语·公冶长》中记载“山节藻棁”,藻棁即绘有彩画的梁上短柱。由此可知,春秋时期中华民族已在木构建筑上施以彩画。其后,人们用“雕梁画栋”来形容中国传统建筑这一独特的装饰艺术。

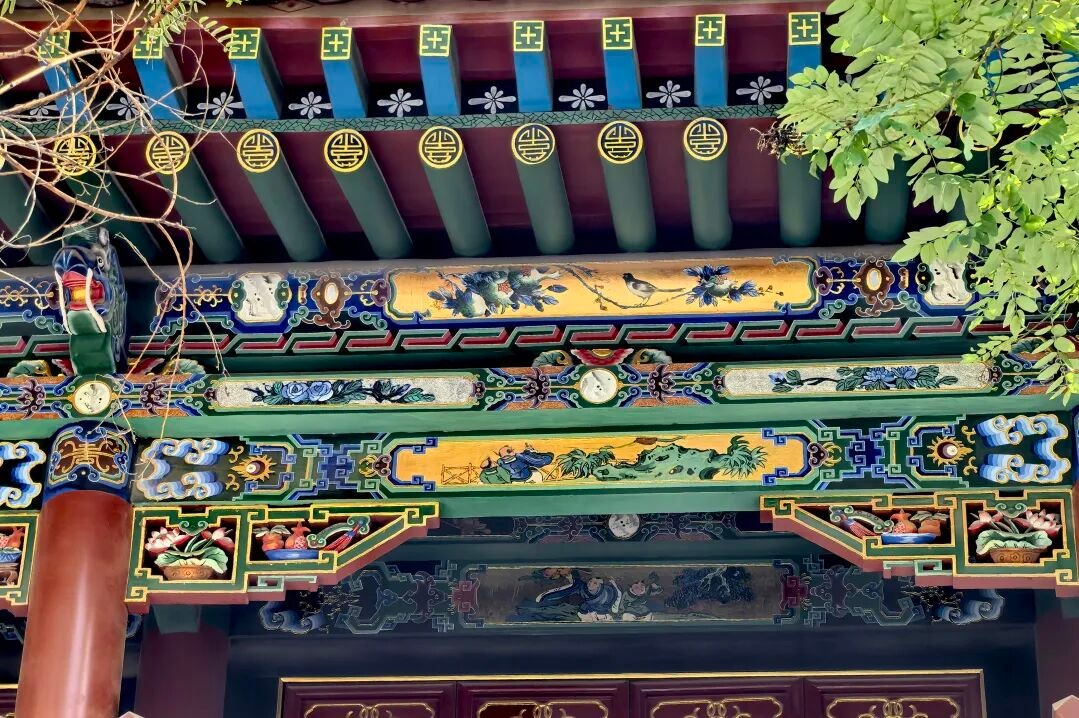

在木构建筑上施以彩画(迎泽区委宣传部供图)

彩画的存在,为宏大巍峨的木建筑增加了几分轻盈与美感。同时,彩画是木构建筑对抗风雨的第一道防线,其所用的油漆颜料可以防腐、防潮、防虫。这层薄薄的木衣,分布在梁枋、斗栱与藻井之上,可以避风雨,可以显规制,可以寄愿景。

中国古建筑彩绘的种类繁多,包括和玺彩画、旋子彩画、苏式彩画等基本类型,而作为民间传统彩画之一的汉纹锦彩画在承袭传统的基础上和这些主流类型略有不同。

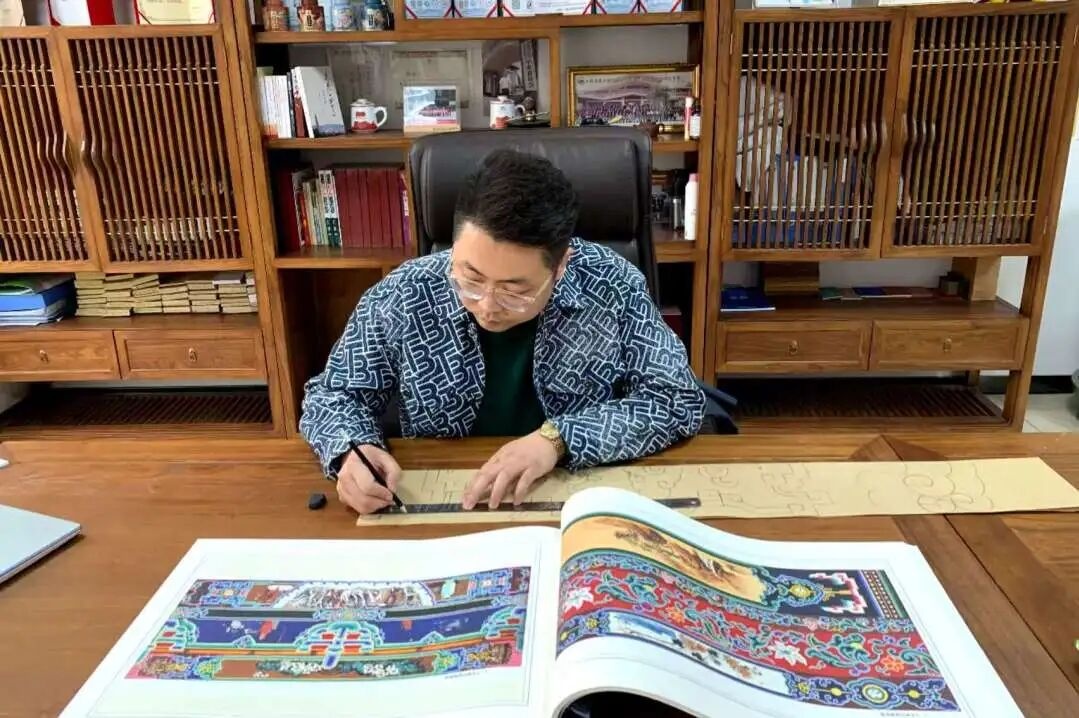

彩画匠人工作现场(迎泽区委宣传部供图)

汉纹锦彩画起源于明末清初时期的山西晋中晋商大院,晋商的兴起促进了汉纹锦彩画的形成与发展。当时的彩画匠师们把汉代玉雕纹与衬底的十样锦纹巧妙地结合,绘制出了精美的图案,并取名为“汉纹锦”。以张赟鹏为代表的彩画匠人踵事增华,长期实践,把汉纹锦彩画这支文脉传承下来并发扬光大。

梁柱之间 望见晋商的调色盘

青绿为底,金彩点睛,成就了晋商大院的华美与精妙。从沥粉贴金的上五彩到单色的素色汉纹锦,汉纹锦彩画可谓形式多样,风格不同。当我们仰望木衣绨绣,仿佛窥见晋商昔时的荣光。

汉纹锦彩画打破了历代传统彩画的格调,釆用拐子纹这一独具特色的表现形式。据了解,这种拐子纹与青铜纹和玉雕纹中的夔龙纹、饕餮纹相似。“绘拐子纹需采用晕色技法,即通过颜色的渐变创造出深浅过渡效果,加之多为青绿色系,便营造出鲜艳而不凌乱的美感。拐子纹以循环往复之姿,表达出一种气韵万千、万事昌盛的繁美。”张赟鹏介绍说。

张赟鹏介绍道,一幅汉纹锦彩画可分为图案架子、枋心、底色三个部分。“首先要做地仗,也就是木质基层和油膜之间的部分。做好地仗后要丈量尺寸、设计图案、打谱子、上色。”他拿起一支画笔,在纸上轻轻勾勒,“每一笔都要精准,差一点,整个图案的味道就变了。”

彩画制作工艺繁复,处处体现着细节之美(迎泽区委宣传部供图)

彩画制作工艺繁复,处处体现着细节之美。在枋心式构图中,建筑的枋心部分作为主要的绘画区域,可绘制如人物故事、花鸟博古、山水等传统题材。而绘枋心需要一定的绘画功底,也最为考验画师的水平。从学徒成长为可以独当一面的彩画匠人,至少需要十余年的积淀,再经过不断地钻研与实践,方可妙笔生花。

十余年间,张赟鹏及团队先后在迎泽公园、食品街、五一路民居等地进行彩画项目。当脚手架卸下的那一刻,阳光倾泻在华彩的门楣上,那朱漆金纹、飞檐雕梁的华彩惊艳了世人。

薪火相传 留住传统手艺

汉纹锦彩画的传承依赖师傅们口口相传,无文献资料记载,致使有些地方新绘制的彩画作品杂乱无章,有的甚至连基本的格调都不对,这也是汉纹锦彩画目前所面临的困境。为了探寻彩画脉络,张赟鹏及团队向老师傅们记录口述实录,参照旧构件实物整理出文字、图像资料,并参与了《汉纹锦彩画》书籍的出版。同时进行了彩画的数字化工作,对彩画的纹样进行规范化梳理。

近年来,张赟鹏致力于拓展汉纹锦彩画的应用场景(迎泽区委宣传部供图)

由于汉纹锦彩画多应用于工程领域,在社会面应用较少。近年来,张赟鹏致力于拓展汉纹锦彩画的应用场景,将彩画艺术从建筑上“搬下来”,制成可以在室内摆放、墙上挂着的工艺品,设计了如泥皮壁画等文创产品,让彩画艺术焕发出新的生命力。

此外,张赟鹏及团队还积极与高校开展校企合作,着眼于出版研究书籍、推动纹样的数字化实践、建立学术交流机制等工作,进一步推动汉纹锦彩画的传承与发展。当梁上的色彩不再只是历史的注脚,当彩绘的纹样成为创意的起点,汉纹锦彩画的传承便闪耀着新的希望。(来源:迎泽区委宣传部)

长按二维码

长按二维码关注精彩内容