央广网长治8月21日消息(记者张洁 见习记者尹琳岑)8月16日,“红星照耀中国·光耀太行”网络主题宣传活动在山西省长治市武乡县启动。来自全国的媒体记者循着八路军抗战足迹,深入太行腹地,走进麻田、王家峪、黄崖洞、下北漳村等红色旧址,以脚步丈量历史,用镜头再现峥嵘。

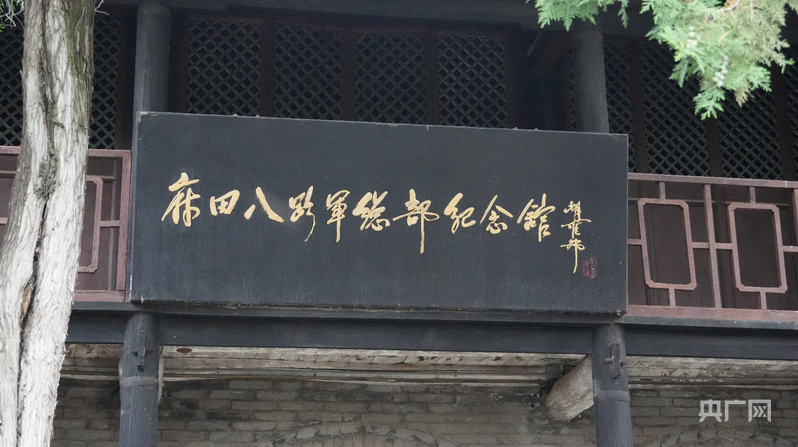

麻田八路军总部纪念馆(央广网发 李浩瑜 摄)

“1940年11月,八路军总部移至麻田后,这里便成为指挥整个华北抗日前线的中枢,领导了百团大战、黄崖洞保卫战等重大战役。”在左权麻田八路军总部纪念馆新馆序厅内,六位八路军领导人雕像庄重挺立,讲解员动情地讲述着这段抗战岁月,“雕像身后,云海朝阳映照下的太行山浮雕,象征着太行军民在中国共产党领导下迎来胜利曙光。”

麻田八路军总部纪念馆(新馆)(央广网发 李浩瑜 摄)

顺着清漳河谷向东南前行60公里,就来到了黎城县黄崖洞文化旅游区,这片7平方公里的核心区域,因1939年八路军在此创建的最早、规模最大兵工厂而声名远扬,被誉为“人民军工摇篮”。讲解员介绍,左权将军在选址时曾评价,这个石洞高悬半空,洞内空气干燥且空间巨大,易守难攻,是天然的物资仓库。

黎城县黄崖洞文化旅游区(央广网发 李浩瑜 摄)

在兵工谷展区,“土洋结合”的生产场景让人动容:荷兰造精密机床与太行铁匠炉并肩摆放,由美军罐头盒改造成的化铁炉上焦炭痕迹依旧可见。1940年,留德冶金专家陆达在此成功攻克白口生铁软化技术,使兵工厂步枪月产量达到400支。

从王家峪沿着浊漳河向下游走20公里,便是武乡县下北漳村,1940年元旦,晋东南鲁迅艺术学校在这里诞生,史称“前方鲁艺”。由大地主李林春四合院改造而来的校舍,仍保留着当年的布局。

“最后一尺布送去做军装,最后一口粮拿去当军粮,最后一床被盖在担架上,最后一个儿送他上战场。”这首太行民谣,道出了根据地人民的无私奉献。1940年,美术教员彦涵与妻子白炎将幼子托付给奶娘高焕莲,毅然奔赴抗日前线,这样的故事在太行山区并不鲜见。展馆的“太行奶娘”展区列出了208位奶娘的名单,郭金梅哺育邓小平长子邓朴方,韩春花养育刘伯承之子刘太行的故事令人动容。

红星杨(央广网发 李浩瑜 摄)

在王家峪八路军总部旧址,有一棵杨树备受瞩目,沿着树枝横纹轻轻掰开,断面会呈现出清晰的五角星图案,当地百姓叫它“红星杨”。“这是1940年朱德总司令带领军民植树时栽下的。”讲解员讲述着这段传奇,“当时正值根据地大旱,朱老总与战士们一道开垦荒地1.2万亩,还亲自设计修建了‘军民渠’,使400亩旱地变成水田。”

据公开资料显示,抗战期间仅7万人口的左权县,输送了1.4万子弟参军,武乡县更是“五千干部一万兵”。如今,硝烟散尽,太行巍巍,但坚定信念、艰苦奋斗、依靠群众的精神密码,仍在新时代新征程中熠熠生辉。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容