【编者按】人不负青山,青山定不负人。党的十八大以来,山西牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。山西各级林草部门和中国人寿财险山西省分公司紧扣“厚植高质量发展生态底色”的目标,各项工作取得突出成就。

“保护”作为山西林草工作高质量发展的重要支撑,离不开大山深处52000余名护林员与近万名防火员的默默付出与长情守护。

7月31日是第17个“世界护林员日”,在山西省林业和草原局、中国人寿财险山西省分公司的支持下,央广网山西频道派出多路记者深入各大林区,跟随护林员的脚步,记录巡山人的日常,探寻守护者的精神,倾听他们鲜为人知的故事……

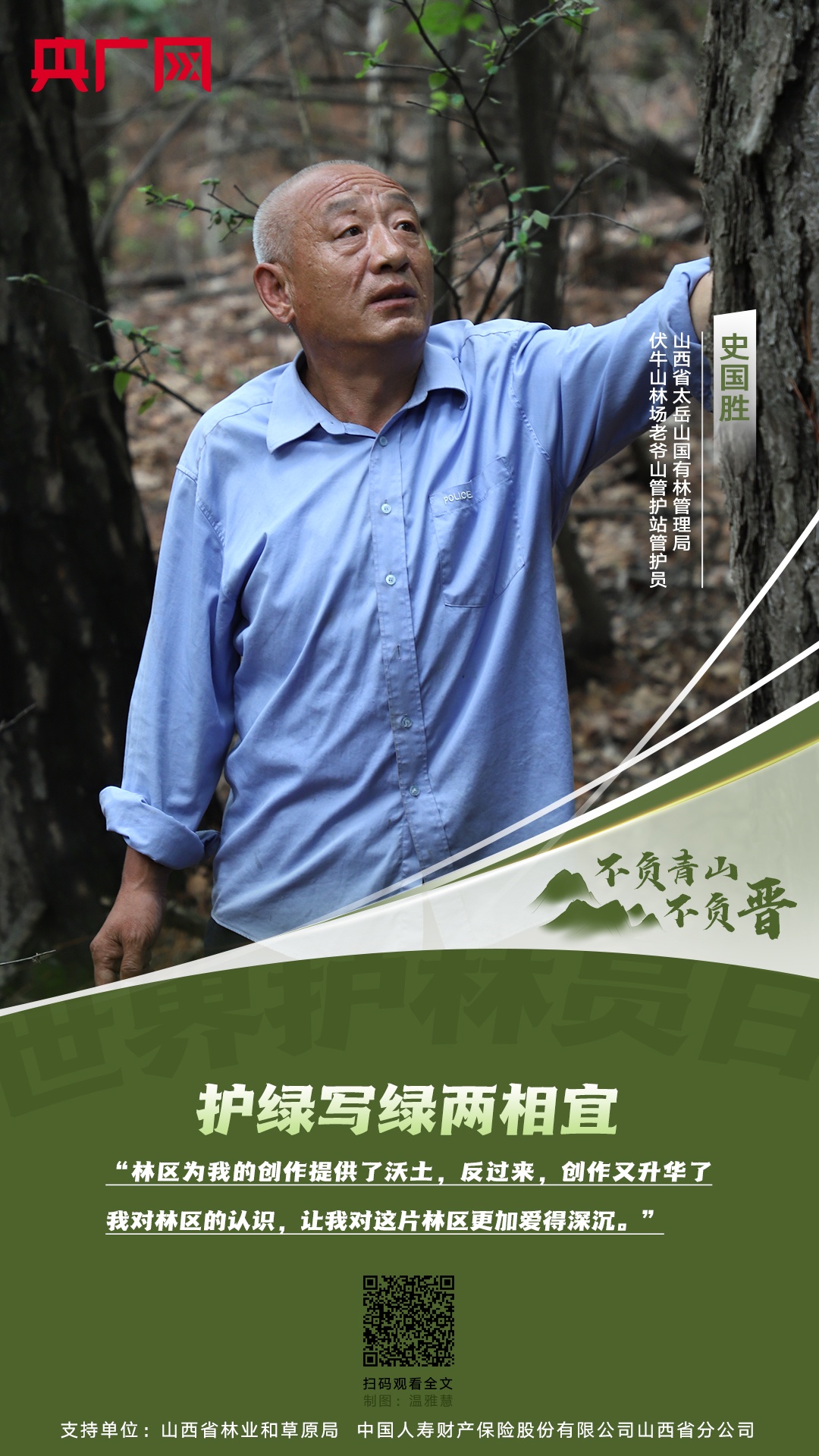

央广网长治8月5日消息 入伏以来的几场降雨,让通往山西太岳山林局伏牛山林场老爷山管护站的道路泥泞难行。汽车一路颠簸到达管护站,记者迎面就看到从林中小路那头,快速走来的史国胜。

老爷山管护站位于山西晋城市沁县与长治市沁源县交界处,辖区森林资源总面积23031亩,是伏牛山林场森林资源分布最集中的区域之一,管护站驻站管护人员3人,史国胜便是其中之一。

健步腾云越顶巅,聚风原野万花连;

满身热气才消尽,普照初升皎月圆。

这是史国胜根据自己的工作感受写下的短诗《巡山》。文学创作是史国胜工作之余的最大爱好,从诗歌到小说,他笔耕不辍。2016年,史国胜又添了一个新身份——山西省作家协会会员。他对记者开玩笑地说,自己应该是文学创作者中最会护林的人。

今年53岁的史国胜,高中毕业后就来到林区工作,“我从小就跟着当护林员的父亲在林子里转悠,对这个工作很熟悉,不知道为什么,一走进林子我就神清气爽,所以我很喜欢这个工作,一转眼,我在林子里待了30多年了。”

巡山护林这个在常人眼里枯燥乏味的工作,在史国胜看来却有一种浪漫的独特见解,“护林员是以地为席,以天为盖,大自然就是我们的‘办公室’。谁的工作不辛苦呢,要看自己用什么样的心态面对工作,热爱它就不会觉得苦。”

今年53岁的史国胜,高中毕业后就来到林区工作(央广网记者 郎麒 摄)

跟随史国胜的脚步,记者来到他的宿舍,一张床,一把椅子,一张书桌,陈设十分简单。在桌子上一摞摞文稿吸引了记者的注意,手写的文稿有诗歌、有小说、有随笔……题材大都与林区生活相关。“我本就爱写东西,在林区工作感觉时光被拉长了,尤其到了夜深人静的时候,很寂寞,我就拿起笔开始创作。林区的工作生活就是我创作的源泉。”

2015年9月,史国胜创作完成了一部40万字的林区人民抗战题材长篇小说《蝶变》,该作品被山西省作家协会推选为重点扶持作品,并由中国文联出版社出版。

谈起这部自己文学创作的里程碑作品,史国胜告诉记者,创作《蝶变》源于他在巡山时无意间听说了在当地发生的抗战故事,看着眼前的青山密林,脑海中不断浮现那些壮烈的抗战场景,“青山处处埋忠骨”的悲壮豪情涌上心头,久久不能平静。

史国胜萌生了一个想法,他要把这里发生过的故事写成一部小说。于是他利用业余时间,找林区附近村庄的老人了解当年的历史,多方查阅资料,构思人物故事……足足经过8年时间的充分准备,史国胜才提笔创作。“只要是有感而发,创作起来就能一挥而就。”经过了8个月的创作,史国盛笔下的《蝶变》最终从林海一“飞”冲天。“8+8”与“八年抗战”也成为史国盛口中创作不易的形象描述。

“林区为我的创作提供了沃土,护林工作成就了我的创作梦,创作又升华了我对林区的认识,让我对这片林区更加爱得深沉。”史国胜对记者说,“这些年来我一边巡山护林,一边坚持创作,题材始终离不开这片林子。我想通过我的笔,让更多的人了解林区,了解林业人。可以说,我的心灵早已和这片森林融为一体。”

一阵微风穿过林间从窗边拂过,书桌上一页页发黄的文稿被翻起,三十多年的护林生涯,史国胜将它凝练成文字,一笔一划写在了纸上;将它付诸岁月,一草一木染绿了大山。史国胜的言语间透露着对护林这份工作的深深热爱。

林区成为史国胜创作的源泉(央广网记者 郎麒 摄)

“比起我父亲和我刚参加工作时,现在的工作条件好多了。管护站有二层楼,办公室、宿舍里水电暖一应俱全。社会对我们护林员的关注度也越来越高,我作为一名护林员感到很幸福。”正如史国胜所说,近年来,国寿财险山西省分公司多次到太岳山林局对护林员进行慰问,并为护林员们打造了专属的团体意外保险,让护林员们能够在林区安心工作。

天蓝水清人更富,咱们的努力不白付!

深山巧遇牧羊人,手拉手欢笑说老林。

南山北山都稳定,东坡西坡也安宁!

在史国胜的文稿中,这质朴的语言写出了护林员的最大心愿。

策划:韩文

统筹:张洁

记者:郎麒 张晋鹏(见习)

制图:温雅慧

长按二维码

长按二维码关注精彩内容