【编者按】革命老区是党和人民军队的根,是中国人民选择中国共产党的历史见证。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,为了展示老区新时代的新成就、新面貌、新变化,央广网记者走进山西革命老区看发展,推出《光耀太行·红土巨变》融媒体系列主题宣传。

央广网朔州9月22日消息山阴县地处山西省北部,是雁门关外第一县,长城文化资源富集地,著名作家丁玲笔下描绘的桑干河贯穿县域全境。

作为历史上重要的军事战略要地,山阴的土地上曾经历汉逐匈奴、唐御突厥等诸多战役。时光流转、岁月更迭,在抗日战争时期,这里建立了“右山朔怀抗日根据地”,开展了轰轰烈烈的抗击日寇侵略的斗争。

忆往昔峥嵘岁月稠,如今的山阴立足自身资源优势,在打造“北方奶都”“全国富硒小米之乡”和“广武长城”文旅品牌赛道上跑出了加速度。

“长城+” 让长城四季活力涌动

从太原出发,沿着高速一路向北,穿过雁门关隧道,就能看到山阴境内绿色山脊上蜿蜒起伏的长城遗迹。这段现存近36公里的长城与“中华第一关”雁门关一起,共同构筑起古代边陲“北门锁钥”的防御格局。

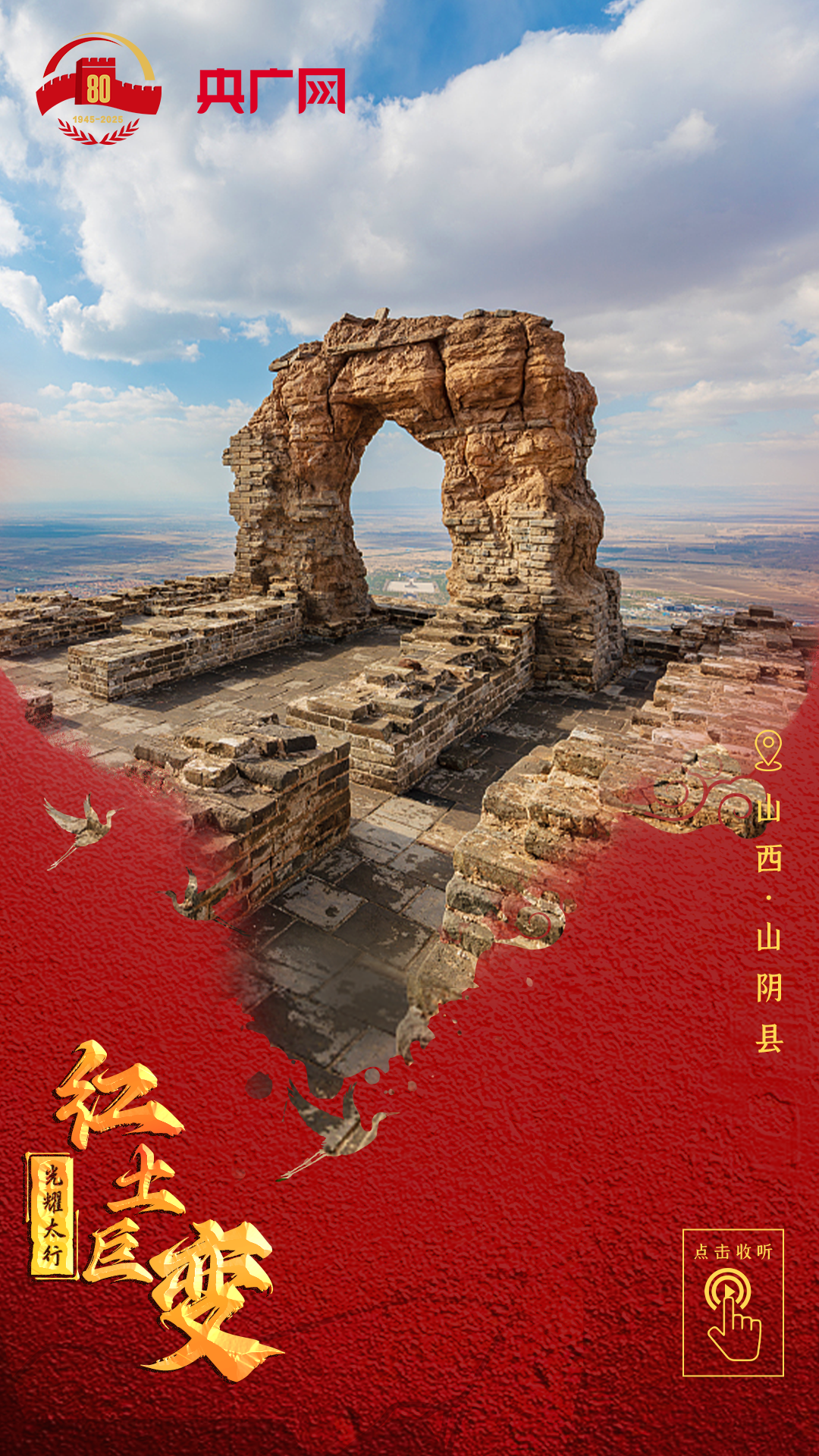

顺着盘山公路上行约20多分钟,就可以到达广武三段明长城的10号敌楼箭墙,它有一个非常诗意的名字——月亮门。在这里,游客合影留念,极目远眺,巍峨长城带来的视觉冲击和冽冽山风瞬间让人穿越到兵戈铁马的年代。

“月亮门”成为万里长城的地标之一(央广网记者 张晋鹏 摄)

“月亮门是免费对外开放的,每年约有10万人来参观。我的工作就是每月4次巡护5公里的长城段,确保长城本体安全和游客正常游览。”长城保护员郝中华告诉记者。

在位于月亮门脚下的管护站里,实时显示这5公里长城沿线30个摄像头传回的画面,郝中华可以通过手机,对长城沿线进行24小时监控。目前,山阴共有42名长城保护员,像郝中华一样,常年驻守在长城保护一线。

广武丰富的文旅项目展现长城多样魅力(央广网记者 张晋鹏 摄)

山阴长城沿线的历史遗存十分丰富,其中,汉墓群、旧广武城等遗址都是国宝级文物。2020年,山阴广武长城国家文化公园项目被列为长城国家文化公园重点建设项目。以此为契机,山阴重点实施并完成长城遗址遗迹基础设施建设、长城博物馆装修改造、旧广武历史文化名村建设、新广武北关楼保护修缮、广武国际滑雪场建设等项目。

推动文旅深度融合,是做好“长城+”这篇大文章、推进长城国家文化公园建设的有效路径。

如今,在广武长城国家文化公园,游客们冬季在翠微山间的雪道驰骋,夏季于长城脚下越野骑行……历史自然景观与现代旅游休闲方式完美结合,集旅游、滑雪、山地运动、文化康养于一体的旅游圈建设正在晋北小城蓬勃发展,“广武长城”也成为全国长城文旅产业中响当当的地域品牌。

山阴,牛!牛!牛!

山阴被誉为“北方奶都”,这里不仅牛羊遍地,还是全国产粮大县之一,全国知名的“富硒小米之乡”。一个“牛”字,是对山阴农牧业全面发展的概括。

走进山阴合盛堡乡黄花梁万亩富硒有机农业旱作基地(以下简称有机农业旱作基地),像是走进农作物的“大观园”,小米、小麦、李子、西梅、杏等20多个品种,在这片土地上蓬勃生长。“黄花梁坡区是典型的火山岩土质,土壤中硒含量很高,种出来的瓜果蔬菜和小杂粮不仅口感好,还极富营养。”基地负责人陈志龙介绍。

黄花梁万亩富硒有机农业旱作基地俯瞰(央广网记者 张晋鹏 摄)

该县14个合作社近3000户农户成立联合社,种植规模达2万多亩,在山西农业大学有机旱作晋北工作站30多位农技专家的指导下,以种养结合的全产业链模式,打造现代农业的山阴样板。“仅富硒小米每年就可产600吨,其中40%线上销售,年产值达到3000多万。”陈志龙说。

如今,山阴正统筹“北山小杂粮、南山经济林、川区粮草蔬”产业发展布局,主打“特色”“优质”品牌。 全县杂粮种植面积稳定在30万亩,年粮食产量6亿斤。仅有机农业旱作基地,就有2000多亩试验田,种植着晋北地区的所有农作物,成为全国有机旱作试验的“主阵地”之一。

在大力发展有机旱作农业的同时,山阴的传统优势产业畜牧业,也从上世纪70年代开始,持续“牛”了半个多世纪。

“北方奶都”领军山西畜牧产业(央广网记者 张晋鹏 摄)

地处北纬39度,依翠屏山,傍桑干河,山阴是优质草食畜产品的理想生产区域。作为驰名华北的奶牛养殖大县,目前山阴奶牛存栏量近8万头,已形成了集奶牛养殖、乳品、饲草、食用农牧产品深加工于一体的现代化产业链,年产值突破24亿元。

在古城乳业集团液态奶生产车间,全自动生产线高速运转,新鲜牛奶经过层层加工,变身为各类乳制品。这家山西省最大的乳制品全产业链企业,以日处理800吨鲜奶的产能,源源不断地生产着“养育山西两代人的好乳品”。

2024年,山阴完成奶业生产能力提升整县推进项目,鲜奶年产量达到29.7万吨,种植优质饲草20万亩,收贮38.6万吨,并建成全省首家饲草检测检验中心。

近年来,山阴通过“全省特色农产品加工”和“雁门关生态畜牧核心区”两大基地建设,实施“六好八化”战略,在山西创建农牧融合发展强县的道路上勇执牛耳。

“高铁时代” 山阴向新向美“提速”

2024年12月31日,集大原高铁开通,山阴正式进入“高铁时代”。“开通半年多来,已发送旅客14.98万人次,目前每天有36趟列车停靠山阴。”山阴南站站长陈继宏告诉记者。

山阴进入“高铁时代”(央广网记者 张晋鹏 摄)

沿着铁轨行进的方向,山阴正在开启一段主动融入京津冀协同发展,加强与长三角、粤港澳大湾区合作,深化与晋蒙冀、呼包鄂榆、成渝陕、中部城市群联动的提速发展之旅。

城市向新而生,环境向美而行。

在国家级湿地公园——山阴桑干河湿地公园里,绿树成荫的步道上传来阵阵鸟鸣,人们健身休闲欢笑嬉戏,登高远眺是桑干河缓缓流淌,不时有飞鸟掠过水面……人与自然和谐相处的画面,是城市高质量发展最靓丽的名片。

桑干河是京津冀晋地区的水源涵养区、生态屏障和生态廊道,承担着“一泓清水送首都”的重要使命。桑干河山阴段曲长26.67公里,2011年启动桑干河湿地生态修复工程后,“桑干不干、桑地奇观”的秀美景色沿河再现。

冬日的桑干河湿地公园是候鸟的家园(央广网记者 张晋鹏 摄)

“湿地公园面积有859.32公顷,种植树木500多万株。目前,湿地公园监测到野生动物有198种。2021年还在公园内发现十几株国家二级保护植物野大豆。”桑干河湿地公园宣教员黄华告诉记者。这里四季皆有风景,湿地公园不仅是生态功能完善、环境宜人的城市“会客厅”,也成为候鸟迁徙路中不可或缺的“中转站”。

长城蜿蜒承古今,桑干奔涌向未来。从烽火边关的历史印记,到文旅融合的四季欢歌;从沃野千里的“硒”望田野,到产业链条的“牛”气冲天;从高铁飞驰的时代提速,到桑干湿地的生态画卷,今日山阴正通过激发经济发展活力、展现地域文化魅力、深挖优势产业潜力,在晋北大地续写着富民强县的时代华章。

点击下方海报,聆听红色山阴

总策划:韩文

监制:张洁

记者:张晋鹏 温雅慧 尹琳岑(见习)

指导:中共山西省委网信办

鸣谢:中共山阴县委宣传部

长按二维码

长按二维码关注精彩内容