央广网上海4月12日消息(记者冯丽 见习记者何智康)走进国家会展中心(上海),仿佛闯入一座“未来实验室”——骨科机器人挥动机械臂精准截骨,AI影像设备秒级生成诊断报告,无液氦磁共振颠覆传统认知……为期4天的第91届中国国际医疗器械(春季)博览会(以下简称“CMEF”)4月11日落下帷幕,但医疗器械首发首展扎堆“炫技”的余震仍在行业回荡。

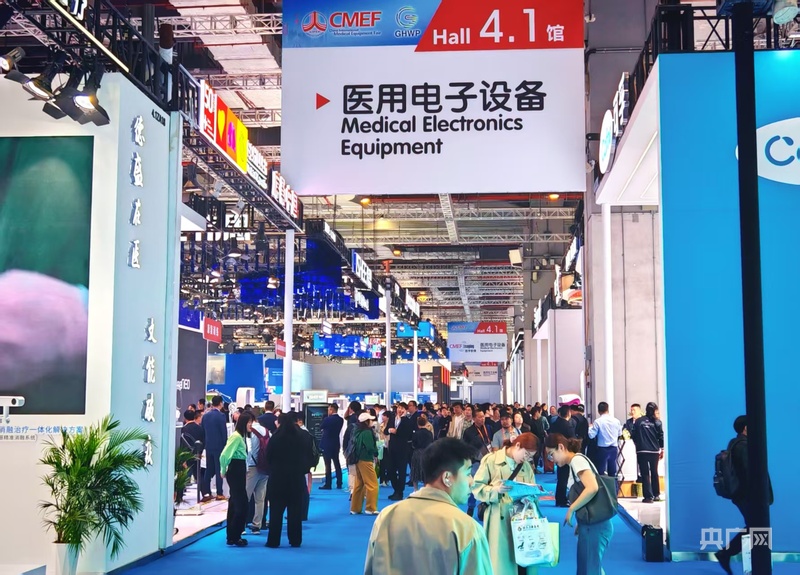

第91届中国国际医疗器械(春季)博览会现场(央广网记者 冯丽 摄)

32万平方米的展馆内人头攒动,国内外高端医疗设备代表企业纷纷秀出“拳头产品”。CMEF期间,记者走进各大展馆,实探“中国智造”的热力值。

国产医疗器械闯进“科技无人区”

“传统磁共振要灌1500升液氦,我们这台‘零液氦’。”某展台前,工程师指着设备满脸自豪。这款全球首发的超导磁共振采用固态传冷技术,彻底甩掉液氦依赖“包袱”。

类似的“全球首款”“全国首发”标识在展馆内遍地开花:“元智”医疗大模型助力实现医疗场景的深度适配,16厘米超高清螺旋CT让血管显影纤毫可见,仿生PET/CT设备模拟人体神经传导提升诊断精度,多场景医疗智能体可能“更懂你”……“我早晨从广东‘飞’来上海,看到很多新东西,过去我们追赶国际巨头,如今国产设备也开始定义新标准。”一位从业近20年的参展工程师感慨说。

“全球首款”“全国首发”标识在展馆内随处可见(央广网记者 冯丽 摄)

随着政策密集落地,国产医疗器械正大步迈入高端“竞技台”。政策支持、技术突破与市场需求形成共振,将推动更多有自主产权的国产高端医疗器械企业按下“快进键”,而政策“大礼包”为首发首展加了一把火。

记者注意到,首发产品的“扎堆”不仅体现在性能突破上,更在于对临床痛点的精准响应。例如,某企业推出的急诊急救CT设备,将扫描时间缩短至10秒,为抢救生命争取黄金窗口;另一款数字化DR系统通过AI算法实现低剂量高清成像,减少患者辐射风险。科技创新背后,是中国医疗产业从“制造”向“智造”的跨越。

医疗机器人与参展者互动(央广网记者 冯丽 摄)

现场,多家国内企业展示了完全自主知识产权的影像设备、手术机器人和诊疗一体化解决方案,部分参数甚至超越国际同类产品。这些“中国智造”不再拼价格,而是用技术进军全球高端市场。

人工智能助力医疗科技同频共振

在“医疗机器人专区”,一台骨科手术机器人正模拟精准截骨操作。它搭载的“数智脑”可实时分析患者骨骼三维数据,“数智眼”捕捉毫米级位移,“数智手”则确保操作零误差。“过去医生靠经验,现在靠数据。”现场工作人员介绍说。

这样的场景并非孤例——腔镜机器人、脊柱微创机器人、介入手术导航系统等AI设备,正从实验室走向手术室。“这次来的有点晚,很多展品都很惊艳。”来自昆山杜克大学的助理教授张雷一边看展品,一边开心地告诉记者:“我回去要把看到的新产品讲给学生,让他们早点了解行业的最新动态。”

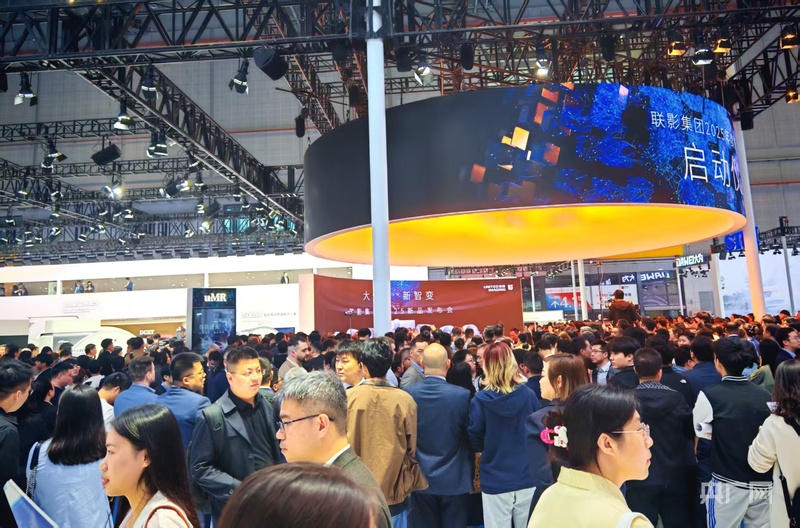

CMEF现场人头攒动(央广网记者 冯丽 摄)

AI的颠覆性不止于“工具人”。联影集团展出的端到端AI平台,从拍片到生成诊断报告全程自动化,大大提升放射科诊疗效率。论坛现场一位三甲医院医生开玩笑地说:“AI不会取代医生,但不会用AI的医生有可能被时代淘汰。”

今年政府工作报告提出,持续推进“人工智能+”行动。AI+医疗正在改变传统的诊疗模式,临床对“精准医疗”的需求也在持续喷涌。展馆内,从AI辅助诊断到脑机接口康复设备,从数字疗法到3D生物打印,技术正重构医疗全流程。

在国产医疗器械“大展身手”的同时,全球展商也在CMEF上演“科技星球大战”:德国精密设备、美国数字疗法、日本微型内镜同台竞技,国际采购团挤满洽谈区。

记者现场了解到,GE医疗携近80款创新成果参展,所有展出产品100%融合数字化及AI技术,其中24款全新发布的新品中,中国团队主导研发占比高达50%,超过80%为国产,彰显了GE医疗全面国产、无界创新战略深耕的成果。

飞利浦大中华区总裁刘令表示:“在‘新质生产力’和‘AI+’等国家战略的引领下,飞利浦正以融合创新为驱动,持续深化‘中国战略’。本次CMEF,我们带来10款首发首展,我们愿以最先进的技术落地、最稳固的伙伴合作,与中国医疗同行,一起让‘新质’落地成林、开花结果。”

长按二维码

长按二维码关注精彩内容