聆听请点击汇声汇色“民”信片↑

这张“民”信片来自徐汇区新时代文明实践特色街区文明实践达人曹莉。作为凌云街道梅陇三村居委会的党总支书记,她长期活跃在社区绿色转型的第一线,带领志愿者开展垃圾分类宣传、废旧衣物再利用等活动,切实提升社区的“近零碳”指数。

“咱们老上海的叔叔阿姨很追求时尚,于是我们告诉大家,环保本身就是一种时尚。”曹莉说道,在去年梅陇三村的“三村春晚”上,废弃瓶子被居民改造成打击乐器,环保主题的演唱、走秀、小品获得广泛好评,绿色低碳理念在欢声笑语中深入人心。

“绿主妇”点燃星星之火,传播环保理念

2011年4月,时任梅陇三村居委会党总支书记的尚艳华带领社区居民,开启了将“垃圾新村”变身“花园新村”的艰难历程。在其带动下,关心社区建设的党员及女性居民共同组建了“绿主妇”志愿者团队,致力于传播低碳环保的理念,播撒绿色健康的种子。

历经十余年发展,“绿主妇”逐步壮大,孵化出“绿主妇爱心编织社”“变废为宝匠心坊”等品牌项目,活跃在低碳建设最前线,持续推动环保行动落地生根。如今,“绿主妇”正从“社区环保团队”升级为“绿色生活解决方案引领者”,通过搭建平台、整合资源,引入智能技术与创新活动,构建区域绿色生态圈,塑造现代化低碳社区典范。

“绿主妇”志愿者团队(央广网发 上海市徐汇区供图)

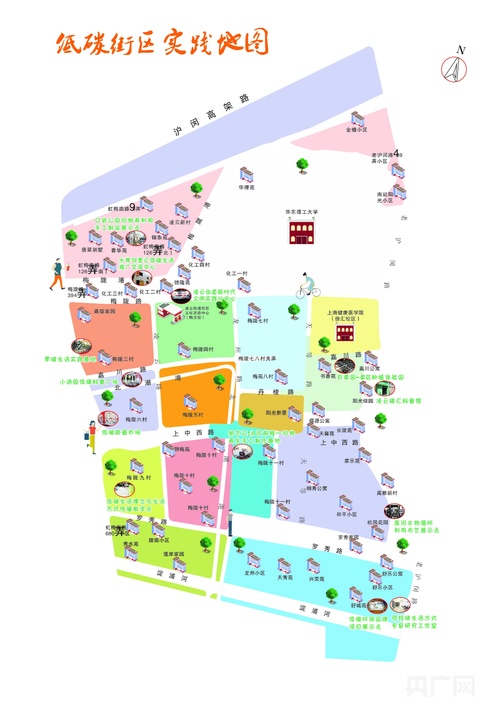

这簇始于社区的星星之火,已成燎原之势。低碳理念从一支队伍的行动,蔓延为整个街区的共识。2023年,徐汇区委宣传部(区精神文明办)创新打造“新时代文明实践系列特色街区”,凌云街道以文明实践“低碳街区”建设为切入点,通过培育建设更多绿色低碳的“细胞”与“单元”,以点带面,推动绿色宜居社区建设的全面布局。

空间焕新+理念赋能,织密低碳生活网络

走在凌云街道,一系列兼具环保理念、便民属性的公共设施随处可见。在梅陇六村,由废弃核酸亭改造而成的“鹿一手”交易站,为居民搭建起了闲置物品置换的平台,通过扫码联系、自主议价的方式,促进物品循环利用。

位于老沪闵路799号的可回收物中转站,经改造后成为备受瞩目的“网红”科普馆,集双碳科普、智能回收等功能于一体。其中,“碳普惠智能回收站”区域设置了两个单元:自助交投区、礼品兑换区,旨在让垃圾分类更有回报。居民正确投递可回收物后,不仅能即时获取收益,还能累积“碳值”,用以兑换咖啡、环保工艺品等奖励。

碳汇科普馆(央广网发 上海市徐汇区供图)

北潮港河畔的嘉川路小游园,不仅以齐全的运动设施成为社区活力的焦点,还通过频繁举办的低碳市集、环保活动,让居民的日常休闲变得“绿意盎然”。在凌云街道社区学校,持续开展的“古法造纸”等课程项目,让居民在家门口就能近距离感受非遗文化魅力,学习与自然和谐共生的生活智慧。

这些散落在街角、河畔、小区的绿色空间,不再是孤立的设施,而是理念传播的节点、行为转化的平台。它们以“润物细无声”的方式,将绿色生活编织进居民的动线日常,形成一张有形亦无形的低碳生活网。

机制创新护航,铺就绿色转型之路

近年来,凌云街道积极探索基层治理的绿色转型新路径。目前,已全域达成“文明实践低碳街区”目标,成为国内引领绿色低碳生活最具典型的街区之一。

低碳街区实践地图(央广网发 上海市徐汇区供图)

在多年实践基础上,街道还构建起了“六个一”低碳实践矩阵,为绿色发展提供制度保障:组建一个多元共建的低碳街区联盟;成立一支专业科学的低碳专家智库团队;规划一条可讲可看可听的低碳实践路线;组建一批志愿团队,实施一批低碳志愿项目;设计一套低碳行为指引,打造低碳行动主题IP;安排一系列低碳自治项目,更新一批低碳保障基础设施,让更多群众享受新时代文明实践带来的丰硕成果。

从“一点绿”到“一片林”,凌云街道将低碳理念融入治理脉络、注入街巷烟火。这幅以文明为笔、以生活为卷的绿色图景,正是超大城市高质量发展的生动诠释,也是一份增进民生福祉、培植邻里温情的基层答卷。

记者:何智康 郭振丹

音频、设计:郭振丹 何智康

片头:上海资深新闻节目主持人、“行走的课堂”出品人、上海十大杰出青年 夏磊

长按二维码

长按二维码关注精彩内容