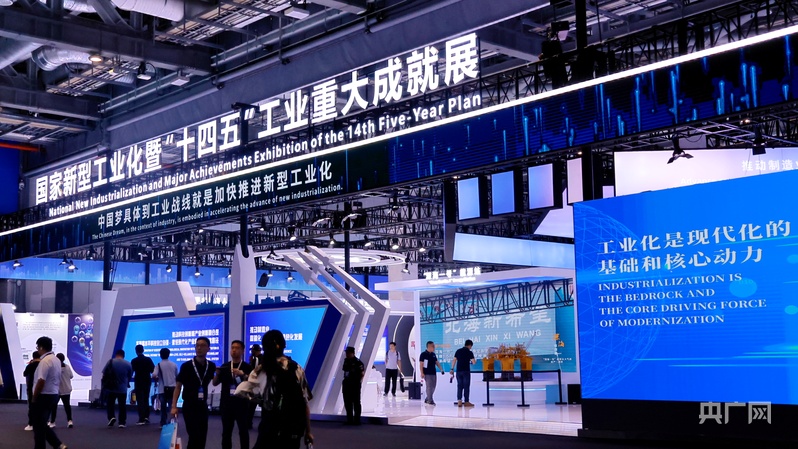

央广网上海9月24日消息(记者冯丽 见习记者何智康)C919客机和“京华号”盾构机在此交汇,“国和一号”核电机组与国产大型邮轮“爱达·魔都号”在此并肩如邻。9月23日,第25届中国国际工业博览会开幕,首次开设国家新型工业化暨“十四五”工业重大成就展(以下简称“国家展”)。国家展以磅礴之势,将中国五年攻坚的足迹凝练于2000平方米的时空里。

第25届工博会现场(央广网记者 冯丽 摄)

工博会期间,央广网记者走进“国家展”,近距离探寻中国工业从“制”到“智”的跃升密码,感受新质生产力跳动的工业脉搏。

重器在列,托举“中国制造”向“中国创造”跃迁

步入展区,一架流线型的C919大型客机机身段模型赫然屹立,其侧畔是国产大型邮轮“爱达·魔都号”的精细沙盘。这两大“国之重器”并肩而立,正如中国高端装备制造的双翼,托举着“中国制造”向“中国创造”的跃迁。

“大国重器”纷纷亮相(央广网见习记者 何智康 摄)

不远处,一台“工业风”拉满的巨型盾构机模型吸引观众频频驻足——这是国产首台16米级超大直径盾构机“京华号”的微缩版。

铁建重工研发工程师刘海峰站在模型前,向记者细数它的不凡:“16.07米直径、7.3公里长距离穿越、10巴高水压……它在北京东六环改造中贯通的那一刻,意味着我国超大直径盾构技术正式跻身世界前列。”

当被问及“京华号”的意义,刘海峰脱口而出八个字:“国之重器,不止于大。”他解释道,“‘重器’在于核心技术自主可控,打破了国外垄断;‘不止于大’则意味着我们从‘并跑’转向‘领跑’,这是中国装备的底气。”

攻坚“卡脖子”,从“并跑”到“领跑”跨越

在核电装备展区,上海电气核电集团专业副总师杨乘东指向“国和一号”核电机组模型,眼神坚定:“这是我国完全自主知识产权的三代核电技术,是核电领域的一张国家名片。”

杨乘东告诉记者,上海电气全面参与了“国和一号”示范工程蒸汽发生器、堆内构件、控制棒驱动机构、主泵等核岛主设备的研制。助推“国和一号”实现关键设备90%以上的国产化,“核电领域的‘卡脖子’清单,正被我们一项项划掉。”

“‘十四五’时期,工业经济稳中有进,‘压舱石’作用更加凸显。”工业和信息化部部长李乐成在近期举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上介绍,2020年至2024年,我国全部工业增加值从31.3万亿元增长到40.5万亿元,制造业增加值从26.6万亿元增长到33.6万亿元;制造业增加值占全球比重已接近30%,总体规模连续15年位列全球第一;制造业门类体系完整优势更加明显,在全世界504种主要工业产品中,我国大多数产品的产量位居世界第一。

许多参展者在“国家展”内拍照打卡(央广网记者 冯丽 摄)

据了解,五年间,我国已布局建设80个国家先进制造业集群,涉及新一代信息技术、高端装备、新材料等六大行业,分布于26个省级行政区,以国家级集群为骨干、省级集群为基础的梯次发展体系基本形成。

“这五年,中国工业最大的变化是从‘并跑’到‘领跑’。”刘海峰感慨道。他从事盾构研发8年,亲历了从依赖进口到自主创新的全过程:“如今我们的模型入藏党史馆,这是国家对工业人最大的认可。”

绿色与智能:新型工业化的双翼

海智在线展台前人头攒动,演绎着“AI+制造”的融合之力。9月23日上午,海智在线创始人兼董事长佘莹接受“长三角重点产业数智公共服务平台”授牌。

“只需上传一张零件图纸,我们的AI系统能在3秒内精准匹配具备相应生产能力的工厂。”海智在线合伙人兼副总裁刘海涛现场一边操作一边向观众解释。他展示了一个典型案例:浙江宁波一家原本生产保温杯内胆的小微企业,通过平台AI工具先后匹配到航空航天领域的储水装备订单和医疗器械领域的胰岛素便携真空泵订单,在此过程中,工厂并没有大规模的投入,却实现了行业跃迁,以极低的成本参与到了全球产业分工中。

展会现场交流气氛热烈(央广网记者 冯丽 摄)

“以前这样的建造装修要湿法作业,噪音、建渣、环保、质量、工期等诸多痛点影响消费者体验感获得感。”中国建材集团北新建材战略营销部总经理毛欣飞指着顶地墙内外场景说:“现在通过材料研发创新,技术与工法进步,老行业有了新做法,8小时就能实现绿色高效品质化完工。

在毛欣飞看来,新型工业化,最终是要让行业产业链协同实现绿色化创新,营造引领行业健康生态圈,让百姓感受到“中国创造”绿色创新高质量发展带来的“中国品质”转型升级更好的体验获得感。

国之重器,不止于大。从纳米级的精密磨床到万吨级的核电装备,从深埋地下的盾构机到遨游深海的潜水器,“十四五”以来的中国工业用硬核实力书写了一份高质量发展的答卷。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容