惟改革者进,惟创新者强,惟改革创新者胜!中国之声特别策划《中国改革现场》——纪录全面深化改革进行时。

在古代,人们通常把为爱情牵线搭桥的人称为“红娘”。如今,一群“科技红娘”正在走入人们的视野,只不过他们牵的不是男女间的姻缘,而是在实验室和生产线间编织起创新转化的“鹊桥”。这群“科技红娘”就是“技术经理人”。

党的二十届三中全会对“深化科技成果转化机制改革”作出部署,其中专门提到“加强技术经理人队伍建设”。科技部也提出到2025年“技术经理人数量突破3万名”的目标。当前各地都在大力培养“技术经理人”,促进科技成果转化。

目前,上海的技术经理人从业规模达万人左右,上海交通大学在全国率先建立技术转移硕士学位点,成为该领域赋权改革试点的先行者。去年,两位技术经理人首次入选上海领军人才。“科技红娘”如何用专业眼光为双方寻得“良配”?科技成果转化需要经历怎样的“相亲”考验?如何从教育体制等多方面推动技术经理人队伍的壮大?

3月中旬的一天,上海乍暖还寒。技术经理人王丽娟又一次来到上海市闵行区大零号湾科技园区,对接她们“淘”到的新项目——家居服务机器人产品。

技术经理人王丽娟:前期我们做了很多沟通,他的机器人技术可以应用到不同的场景。为什么我们会选择这个服务机器人来作为其中的一个项目呢?主要是有几个考量,养老产业、康养产业是现在的一个比较大的热门项目,同时也和教授后续想发展的产业有紧密地结合。

技术经理人王丽娟(左)与上海交通大学智能机器人研究中心主任苏剑波(右)

王丽娟口中的“他”,指的是这项科技成果的所有方——上海交通大学智能机器人研究中心主任苏剑波。事实上,为促进产、学、研进一步结合,苏剑波早在2016年已经创办了科技公司用于科技成果转化,那么,他为何还需要技术经理人呢?苏剑波告诉记者,他看重的是技术经理人的落地能力。

上海交通大学智能机器人研究中心主任苏剑波:不同背景、不同年龄、不同地域、不同身体状况的老人对养老服务的功能需求是不一样的,我们科技公司做这些事情是做不完的。只有通过他们这一类有专业背景的人员,才能够帮我们来做这些事情,同时能够尽早提醒我们做某一类养老服务可能会存在什么样的风险。不仅仅是技术角度,还可能从法律从资本等各方面的角度来思考我们技术落地的一些有效性和便捷度。

上海交通大学智能机器人研究中心主任苏剑波向记者介绍在研产品

将科研成果转化为现实生产力,往往要经历漫长且复杂的对接、试错和迭代过程,为了让更多成果加快从实验室走向市场,技术经理人这一职业群体应运而生,他们也被形象地称为科技与产业之间的“红娘”。2021年10月,上海交通大学率先推出全国首个技术转移专业硕士学位点。作为首届硕士毕业生,目前距离王丽娟毕业离校已有8个月,但她在技术成果转化的实践中摸爬滚打近十年,她认为一名技术经理人首先要做好“翻译”工作。

王丽娟:学者、政府和市场,他们其实是拥有自己不同的语言体系,各个语言体系中相对而言是有一定壁垒存在的,技术经理人在这个地方起到的作用就是消除这样一些壁垒。我自己也有相关的政府背景工作经验,我可以很好地充当学者、政府以及市场之间的一个沟通桥梁或者是说充当了翻译的角色。

高校是基础研究的主力军,也是重大科技突破和原始创新的主要策源地,由高校培养“技术经理人”名正言顺。2021年,上海交通大学在国内率先建立了一支体制内外混编的“技术转移专员”队伍,17名技术转移专员参与成果披露、价值评估、专利管理、对接谈判等成果转化全过程,服务转化项目超400项。

上海交通大学先进产业技术研究院副院长刘欢喜:我们交大做成果转化只需要一步,找到专员就可以了。专员就可以从帮助老师去挖掘科研成果,来帮助成果进行申请专利,包括它的转化等,这样的话我们就确保了老师可以专心地从繁琐的其他的事务中解放出来。专员跟教授团队的组合也是解决了老师在成果转化过程中“不敢做”的问题,有专员的扶持,我们成果转化也能够做得更加顺畅。

上海交通大学先进产业技术研究院副院长刘欢喜介绍上海交大技术转移专员在科技成果转化中的作用

在上海交通大学中银科技金融学院二楼会议室,这里正在举行一场科技成果转化实践项目沟通会,参加会议的既有成果转化的来源方,也就是各个学院的教授,也有技术转化专员团队。加强技术经理人队伍建设,也包括对其建立长效激励机制、解除他们的后顾之忧等方面。在这场讨论会上,“技术经理人能否以资金入股”的话题引发了大家的广泛讨论。

刘欢喜:所谓的“利”,我们可以拿相应的绩效。对于“名”上,我们也打通了一条专员晋升的通道,他们将来也可以评职称评教授、副教授。当然,专员能不能持股方面,现在我们也希望能够进行进一步突破,能够通过这种方式建立一支“专员+科研人员+企业家”构成的团队,能够快速帮助成果进行迭代和转化。

上海交通大学中银科技金融学院举行科技成果转化实践项目沟通会

以许可、转让、作价投资等方式转化科技成果,是近年来我国政策改革和支持的重点。此前,依托上海交通大学风力发电研究中心的系列创新成果,学校与中国绿发集团合作,成立上海中绿新能源科技有限公司,学校以知识产权作价2500万元,占股25%。但对于技术经理人来说,作价和入股日后出现溢价怎么办,会不会被追责?刘欢喜说,学校出台了尽职免责条例,保护技术经理人放心工作。

刘欢喜:成果转化一直当作国资在管理,现在有了尽职免责,一旦有这种情况发生,我们不认为是一种工作上的过失。你只要按照学校相关的流程,比如说作价投资有第三方的评估,我们就可以认为这不是因为失职造成的。有这些政策加持,老师就可以放心去做,行政人员也可以放心去申请审批了。

有数据显示,我国临床研究数量占全球临床研究的三分之一,科技成果转化率却仅有5%。与高校院所相比,医院的科技成果转化量相对较低。医生的临床工作本就繁忙,成果转化涉及的专业领域又众多,存在着“不愿转、不会转、不敢转”的问题。临床成果的转化关系人民健康福祉,为此,一些医院组建了技术经理人团队,进行了这方面的探索和尝试。

上海交通大学医学院附属第九人民医院的其众多转化成果中,鸿鹄关节手术机器人被人熟知。今年3月,俄罗斯医学专家团专程来上海观摩学习的,就是鸿鹄关节手术机器人。这是我国第一个也是唯一出口欧美的国产手术机器人。那么,它是如何从科学构想变成医学实践的呢?

记者见到上海交通大学医学院附属第九人民医院学科规划处处长、成果转化办公室主任许锋的时候,她正在翻阅各个科室医生代表的研究项目,希望找到转化的突破口。作为技术经理人,去年她入选了上海市“领军人才”。

许锋:我们医院2011年就成立了成果转化办公室,里边有专利代理人,律师、经济师资质都有。说我们是“科技红娘”,让我们的医生未来都能够成为“六边形战士”,不仅是会医疗会科研,也要懂创新,懂转化,也懂我们这个产品怎么去跟企业合作,怎么去得到一些外部的支持,帮助我们的医务人员和科研人员进行这样的成长。

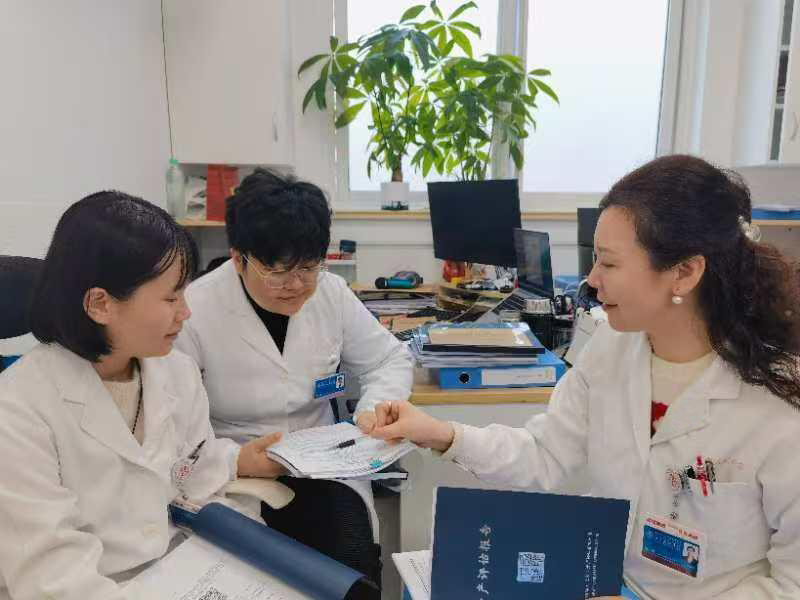

上海交通大学医学院附属第九人民医院学科规划处处长、成果转化办公室主任许锋(右)正和团队商讨技术转移方案

过去6年,这家医院已获得国内专利授权2422件,其中发明专利564件,国际专利授权28件,共签约145个成果转化项目,转化合同总金额近8.3亿元。鸿鹄关节手术机器人就是其与上海微创医疗机器人集团联合研发的。它能将截骨精度控制在0.1毫米内,为患者制定个性化手术方案。

上海交通大学医学院附属第九人民医院骨科主任医师李慧武:这项成果源于9年前,许锋处长组织的一场咖啡馆讨论会。2016年的时候,她发现医生做的事情跟市场还有一个代沟需要弥合。医生的科研成果到文章就截止了,而企业家又找不到好的思路去完善它的产品,这两个地方出现了脱节。许锋处长就牵头让医生和企业相互结合起来,让他们见面,让他们的思想不断发生碰撞。

上海交通大学医学院附属第九人民医院骨科主任医师李慧武(左)正在进行手术

每周一次产品碰头会,“鸿鹄”的雏形逐渐露出水面。作为技术经理人,许锋提出,鸿鹄关节手术机器人要拥有完全自主知识产权,还要走向国际。

上海微创医疗机器人集团骨科机器人控制系统研发负责人李自汉:许锋的“定调”起到了关键作用。真正走向国际市场,就取决于这两个定调。如果当时我们只想做一个骨科手术机器人,在市场上买工业机械臂,导航系统一拼装,很快!开发周期会更短,但是没有完全自主知识产权,走向国际市场难度就比较大。我们当时没有走捷径,愿意花更多的资金投入,更多的研发时间投入去走了一条将来更有发展路径的路线。

上海微创医疗机器人集团陈列的鸿鹄关节手术机器人

目前,鸿鹄关节手术机器人已获得美国、欧盟等9个国家和地区注册认证,临床应用覆盖国内71家医院及欧美20多家医院,标志着中国手术机器人产业创新已迈入国际先进行列。李自汉说,有了技术经理人的向导,产品上市提前了一年,后续发展也更有遵循。

李自汉:我们最新的技术实现医疗资源下沉,机器人最终是要走向县市级医院,走向我们中西部地区甚至走向国际市场,应用推广还要包括非洲、东南亚很多资源相对贫困的国家。我们将来整个机器人往哪发展,我国整个医疗战略需要我们提供什么样的技术?技术经理人在我们的国家战略、医疗端和我们企业端在这三方面形成一个完整的闭环。

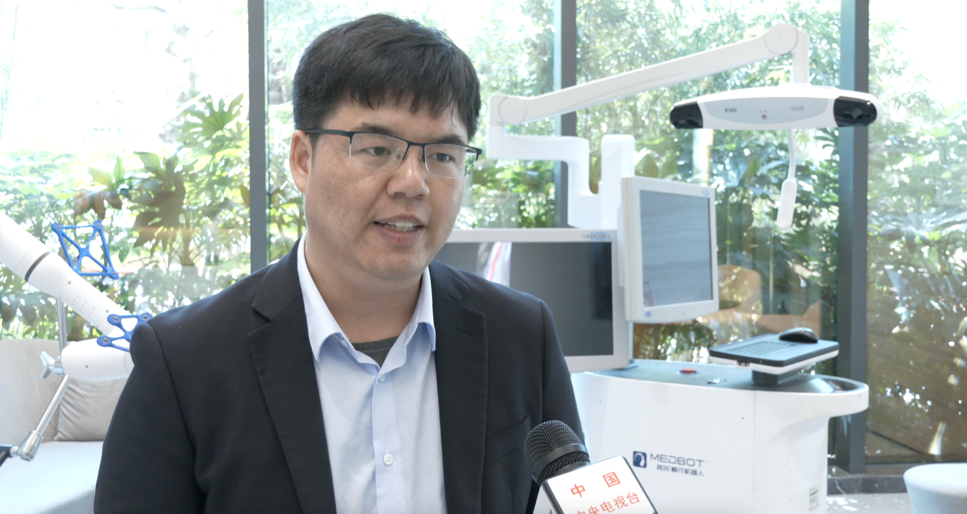

上海微创医疗机器人集团骨科机器人控制系统研发负责人李自汉介绍鸿鹄关节手术机器人的研发情况

作为领军人才,许锋正积极开展新的探索,在医院设立了“医企融合实验室”, 由临床需求主要研究者和企业技术主力共同负责,目的是促进医生和企业早期合作。医生产生创新点子后,能尽早找到合作企业,提高医工交叉的成功率。目前,首批5个实验室项目已启动,有望孕育出一批新的医药产品。

许锋:我们希望打造一个非常良好的双方合作融合机制,要让双方的技术团队能够有一个定期交流,围绕他们早期讨论下来的这样的一个医学产品,能够不断地去找到合作方,来攻克一个又一个的技术点,来让这样的一个产品在后期的转化落地过程中能够更加的顺利。

高质量成果转化迫切需要专业化技术经理人,然而高素质的技术经理人人才缺口问题严重制约了成果转化的效能。从长远看,如何从教育体制等多方面培养技术经理人,推动技术经理人队伍壮大?

上海交通大学2024级技术转移硕士学前活动

2021年,上海交通大学率先推出全国首个技术转移专业硕士学位点,面向集成电路、生物医药、人工智能、电子信息、生命健康、先进材料等国家发展关键行业及领域。课程体系除了理论教学外,最有特色的是科技成果转化的长期实践项目,采用“多元化师资+定制化课程+模块化场景”模式,引入金融界高管、企业创始人、律所高级合伙人等专家资源,对技术转移转化人才进行培训和指导。

上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、中银科技金融学院执行院长、技术转移硕士项目主任刘少轩:截至去年6月,首届硕士毕业已累计招生350余人。这些同学一共服务了39个技术转移和科技成果转化的项目,其中大部分是上海交通大学的教授和科研人员的技术发明和科技成果转移转化的项目,一共服务了50多位教授团队。

上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、中银科技金融学院执行院长、技术转移硕士项目主任刘少轩介绍技术转移硕士培养特点

不仅是上海交通大学,很多高校都行动起来了。近年来,清华大学、南开大学等高校纷纷设置技术转移相关专业方向,培养复合型高水平技术转移专业人才。刘少轩提到,在非全日制技术转移专业硕士人才培养的基础上,也已经启动了全日制硕士培养计划。

刘少轩:其实现在很多的机构,希望我们给他们推荐专业的人才。随着科技创新变得越来越重要,中国经济发展进入了创新驱动发展的常态化(阶段),对于这方面的人才需求是非常旺盛的。

技术经理人,不同于过去的技术经纪人。他不是简单的撮合,而是能够对产业深度理解,从事成果挖掘、高价值成果培育、转化路径设计、孵化与投资、法律与知识产权等相关服务的专业人员。

上海市科委科技成果转化与孵化器建设处副处长梁冰:目前上海的技术经理人从业规模达万人左右。2024年上海整个高校科研院所,包括医疗卫生机构,成果转化合同金额大概是369亿元的规模,同比2014年国家出台成果转化法出来之前,增长了6.7倍。上海的高校院所许可、转让、作价投资这三种方式转化的合同金额一直是在全国位列首位的。在这两个数据背后,其实技术经理发挥了非常重要的作用。

上海市科委科技成果转化与孵化器建设处副处长梁冰介绍上海市对技术经理人队伍的培养路径和规划

目前,全国超过10个省份将技术经理人纳入职称序列,多省市将技术经理人才列入“十四五”紧缺人才开发目录。上海明确,像培养科学家一样培养专职技术经理人队伍,分类完善技术经理人职称通道,建立配套激励机制。科技成果转化服务体系建设将聘用和培养技术经理人纳入工作任务和考核指标。梁冰表示,将继续打造技术经理人队伍,用“专业化”助推“职业化”。

梁冰:我们侧重于培养、发现和培育职业化的队伍。今年会进一步出台一些围绕技术经理人的配套政策,让市场的活力和人才的活力能够进一步得到激发,让我们更多的技术经理人能够愿意扎根在上海,同时服务全国,能够更好地服务能我们科学家的转化。

【记者手记】

走出上海科委的办公楼,我的脑中闪现了许多名词,知政策、精技术、会管理、懂金融、明法律、通市场、擅转化——他们勾勒出新时代技术经理人的能力坐标。其实,科技成果转化不是“惊险一跃”,是需要专业人士护航的“系统工程”。这个过程中,“科技红娘”们努力为双方觅得“良配”,最终将实验室的源头活水输送到产业的神经末梢,才能成就美好姻缘。现在,技术要素市场的春潮已然涌动,我们期待看到更多城市的改革尝试,为科研人员“松绑”,为市场“牵线”,破解技术成果转化的“最后一公里”难题。

监制丨王磊

编审丨丁飞

记者丨车丽 杨静 林馥榆

摄像丨朱志远 刘永波

长按二维码

长按二维码关注精彩内容