央广网上海8月28日消息(记者林馥榆)当前,上海正在加快推进人工智能在文博领域的应用,重点在文物保护修复、文物鉴定、场馆导览、沉浸式展览等方面,推动打造一批智能化应用场景,积极探索让文物“活起来”的创新路径,让AI成为讲述上海故事、中国故事的“超级翻译官”。

2025年上海市文博领域人工智能应用场景对接交流会举行(央广网记者 林馥榆 摄)

8月25日,2025年上海市文博领域人工智能应用场景对接交流会举行。对接会上,多项文博人工智能应用场景正式发布并举行签约仪式。

上海博物馆与百视通合作打造数字孪生博物馆,融合AIGC、超高清等技术,依托文博数据集,以更生动的展现形式和更沉浸的交互体验,让文物走进千家万户。“我们把上海博物馆14个常设馆1:1复刻,实现数字孪生,和观众线下观展的体验是一模一样的。”百视通副总裁何孔勇说,“今后,通过AI大模型,观众可以跟文物进行‘交流’,这也是为今后的文博教育、文博研学结合打下基础。”

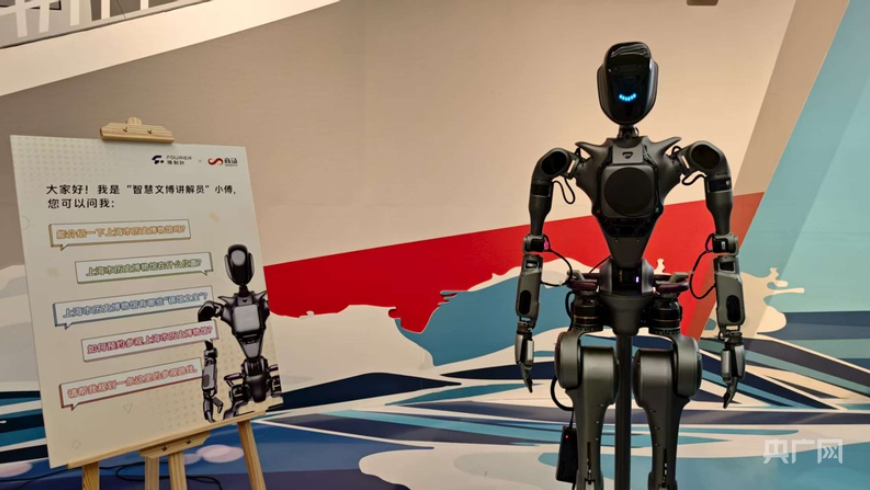

机器人导览员(央广网记者 林馥榆 摄)

自2022年开始,上海市历史博物馆率先上线上海首个数字孪生博物馆系统。此次上海市历史博物馆携手四家科创企业,将在空间扫描、敏捷式采集建模、数字版权保护与智能导览等领域持续深化合作,通过共建联合实验室,构建“技术研发—应用示范—推广复制”的全链条模式。上海市历史博物馆馆长周群华表示,未来,人工智能的应用主要是服务于观众,服务于博物馆的基础建设。“观众可以借助人工智能导览机器人以及大模型,选择更个性化的服务,同时也是博物馆的革命”

此外,上海交通大学整合校内优势资源筹建的“上海文物建筑与人工智能协同研究中心”正式启动建设。该中心依托上海交大智慧人文社科中心与建筑文化遗产保护国际研究中心,聚焦人工智能技术在文物建筑病害诊断、风险预测与保护决策等核心环节的赋能,持续推动文物建筑保护工作的智慧化升级。

未来,上海市文化和旅游局将全力贯彻“模塑申城”战略部署,持续深化人工智能与文化旅游领域的跨界融合,着力构建数字时代文旅新生态与新形态,通过强化政策引领、拓展场景应用、加强跨界合作,加快培育一批可复制、可推广的“AI+文旅”标杆案例,打造具有全球影响力的智慧文旅实践高地。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容