央广网西宁11月17日消息(记者汪晓青 实习记者韩志亮)就业是民生之本,一份稳定的工作不仅是收入的来源,更是实现自我价值、融入社会的桥梁。在西宁市城东区,有这样一个特殊的工坊——东城·共富工坊(智爱工坊),它像一束光,正以精准帮扶为笔、以温情关怀为墨,为孤独症、唐氏综合征等心智障碍者书写着就业增收的暖心答卷。

近日,记者走进由西宁市城东区残疾人联合会、火车站街道办事处富民路社区与西宁市城东区星辰社会工作服务中心联合打造的“暖心空间”,近距离感受这里的温情与力量。

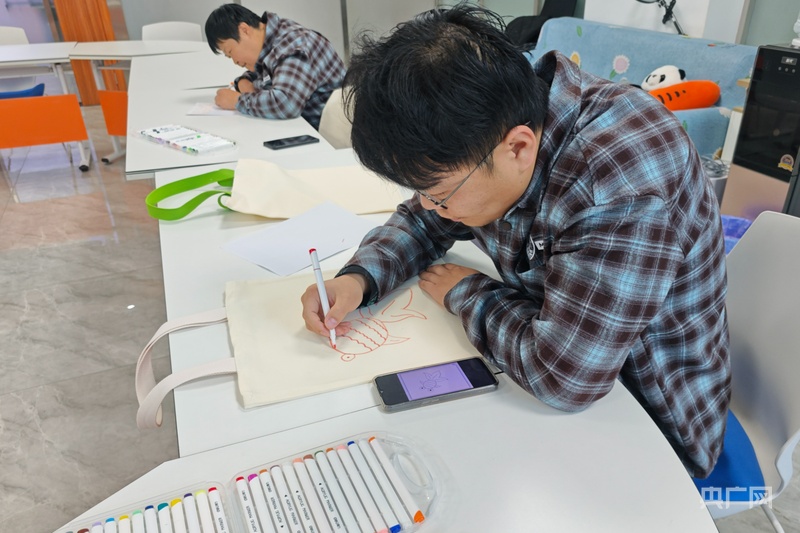

工坊内,大家正在绘制帆布包上的图案(央广网发 韩志亮 摄)

为破解心智障碍者就业这一难题,同时带动特殊群体实现价值,东城·共富工坊精准发力,设立辅助性就业基地,联动中国铁路青藏集团有限公司为61名心智障碍者提供制作帆布包、四件套等产品的岗位。稳定的收入和“五险”保障,为他们的家庭注入了“强心剂”。此外,在相关部门支持下,基地还为13名大龄心智障碍者每月发放470元工资。

在工坊内,记者看到一派忙碌而有序的景象:大家专注地进行裁剪、熨烫工作,经过缝纫机使用培训的劳动者已能独立完成公文包缝纫,小组长正耐心指导同伴操作。据城东区火车站街道富民路社区党委副书记冯月茜介绍,工坊根据每位劳动者的自身能力制定分阶段、分任务的训练计划,通过“以优带弱”的模式,帮助大家共同成长,实现了从“他助”到“自助”再到“互助”的跨越。而工坊生产的产品,通过政府、爱心企业采购等渠道实现创收,所得收入又反哺于活动开展和技能培训,形成良性循环。

工坊里制作的帆布包(央广网发 韩志亮 摄)

记者了解到,工坊还将一名青年家长纳入正常就业,担任就业辅导员,每月发放4000元工资。“既能照顾孩子,又能有稳定收入,家里的经济压力减轻了很多!”这位家长的感慨,道出了众多特殊家庭的心声。这种模式不仅实现了心智障碍者与家长的“双就业”,更完成了从“政府扶持”到“家庭帮扶”再到“自我造血”的转变。

如今,在东城·共富工坊(智爱工坊),每一位心智障碍者都在努力实现自我价值,他们的自信心和就业积极性不断提升。这个小小的工坊,不仅解决了特殊群体的就业难题,更传递着社会的温暖与关爱,用实际行动诠释了“共富”的深刻内涵,为特殊群体点亮了人生新希望。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容