央广网长沙10月25日消息(记者 杨清 黄珂岚)2024年,一段九旬抗美援朝老战士陈焕新在“中华经典诵读大会”(第二季)中朗诵《读中国》的视频在社交平台上获得百万点赞。镜头前,他声音铿锵有力,目光如炬。而将时光倒回70余年前,当时还是青年人的他跨过鸭绿江,用热血捍卫家国和平。

在中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年纪念日来临之际,央广网记者拜访了陈焕新老人。他正在老年活动中心练歌,左手拿着歌词本,右手打着节拍。见记者到来,他立即起身,军人的挺拔英姿依稀可见,布满皱纹的手坚定有力。

记者随陈老回到家中,他小心取出木匣中珍藏的勋章,指尖轻抚,那些关于青春、抉择与坚守的记忆,随着他的讲述缓缓浮现。

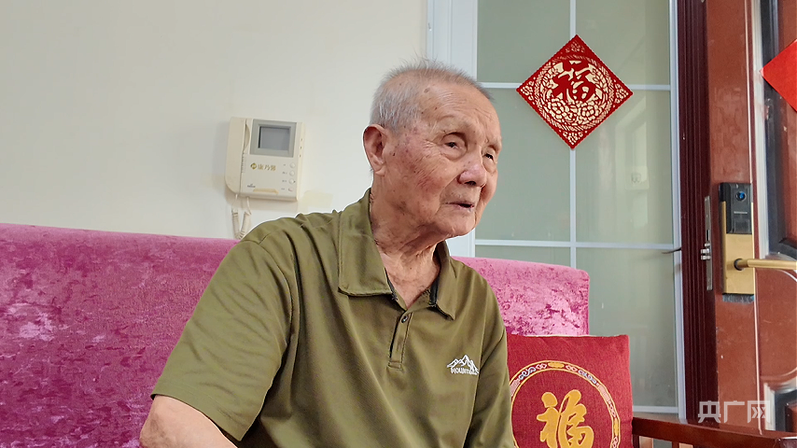

抗美援朝老战士陈焕新讲述当年战斗故事(央广网记者黄珂岚 摄)

鸭绿江畔的抉择:舍小家为国家的青春誓言

陈焕新是湖南株洲攸县新市镇庚子村人。1949年深秋,当时的中国人民解放军某部队军政干部来到陈焕新所在的学校招生,18岁的他毫不犹豫地报了名。“当时家里太穷了,跟着党走肯定有出路。”陈焕新回忆道,他从家里直接入伍,未与家人告别。

1950年3月,部队即将赴朝鲜战场的前夕,一封家书传来父亲病逝的消息。部队领导告诉他,“批准你回去送父亲,但可能赶不上部队行动”。夜色中,陈焕新独自徘徊许久。“虽然难过,但父亲已走,家里还有哥哥姐姐。考虑再三,我决定跟部队走。”

1951年,刚满20岁的陈焕新随部队跨过鸭绿江,驻扎在朝鲜境内。临过江前,他在心里默默告慰父亲。

陈焕新被授予的纪念章等(央广网发 游娟 摄)

硝烟淬炼的成长:从修坑道到智擒美军的战地风云

初入朝鲜,满目疮痍的景象让陈焕新记忆深刻:“到处都是被炸毁的房屋,孩子们围着我们要吃的。”冬天严寒,他接到的第一个任务是修筑四条工事坑道。没有工具,缺乏经验,这个南方小伙带着战士们用木工墨线当水平仪,靠指南针定方向,在寒风中摸索施工。“大家的手掌都磨出了血泡,血水结冰后又裂开,却没人喊苦喊累。”

战场上的危险无处不在。一次执行任务时,陈焕新和两名通讯员遭遇敌军炮击。他及时命令战士隐蔽,避免了伤亡。战争是残酷的,每次战斗前,陈焕新都会和战友准备两块布条放进衣服口袋,一块用来写自己的部队编号和职务,一块写姓名和籍贯——这是战场上的“生死牌”,“万一牺牲了,好歹知道是谁。”最让他痛心的是战友高泽的牺牲。“东北来的大高个,修坑道时装炸药意外爆炸,脸和眼睛都炸烂了。”陈焕新说,高泽在战争中牺牲,这些年自己总是会时不时地想起他。

陈焕新在家中(央广网发 游娟 摄)

一生不变的守望:从“钢枪”到“粉笔”的阵地转移

对于陈焕新而言,1956年从朝鲜回国,意味着一段征途的结束,也是另一段坚守的开始。

先是被分配到河北唐山工作,他渐渐发觉自己心中还有份牵挂。“离开部队,我还能怎样为国家作出一点贡献?”1961年,他毅然返乡,将手中的“钢枪”换成“粉笔”,在新市镇庚子村学校开启了长达36年的教学生涯。他把战场上学到的坚韧、责任和乐观,全部倾注于教育之中。

“抗美援朝的精神,不只是打仗,更是无论在任何岗位都要为祖国奋斗。”陈焕新说。他的讲台,成了保家卫国精神的延续之地。

退休后,陈焕新并未停下脚步,他将守望的目光投向了更深沉的故土文化。他潜心研究攸县历史和当地方言,致力于留住渐行渐远的乡土记忆。在他看来,这与守护阵地、教育后代一脉相承,都是对根脉的坚守。

采访尾声,老人再次唱起了当年的军歌。歌声苍劲,山河已无恙,一代人的牺牲与坚守,在时光中熠熠生辉。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容