武当山古建筑(央广网发 湖北省应急管理厅供图)

央广网十堰11月12日消息(记者左洋 通讯员李伟)11月11日,由湖北省应急管理厅创新打造的新媒体节目《穿越古今的应急智慧》走进武当山,通过四路主播的视角,带领观众开启一场穿越古今的探秘之旅,揭秘世界文化遗产武当山的“安全宝典”。

太子坡:奇景里暗藏防灾设计

在武当山太子坡第一道山门前,湖北应急科普讲解员何宇与武当山世界遗产管理中心项目负责人龙晨琛带网友领略了“一里四道门、九曲黄河墙、一柱十二梁、十里桂花香”四大奇景。

湖北应急科普讲解员与武当山工作人员一起探访古人的防灾智慧(央广网发 湖北省应急管理厅供图)

“太子坡地形狭窄,直线距离仅71米,但通过弯曲设计,既适应了山势起伏,又延长了游览路径。”龙晨琛介绍,“弯曲高大的红墙不仅能营造‘遥远深邃’的感觉,更能有效卸力,抵御强风。”

五云楼内的梁柱(央广网发 湖北省应急管理厅供图)

五云楼内的“一柱十二梁”更是中国古代建筑抗震设计的杰作。通过榫卯节点的摩擦、滑移、挤压“耗散”能量,利用整体韧性避免结构性破坏,展现了古人“以柔克刚”的抗震智慧。

紫霄宫:防火智慧与现代科技交融

现代科技同样在武当山发挥着重要作用。建筑里安装的AI视频监控系统能够自动识别火点和火源,并自主报警和警示,24小时守护着文物安全。

在紫霄宫广场,武当山消防救援大队队长徐涛展示了现代消防装备:“这是吸气式感烟探测器,它不光能监测烟雾,灵敏度是普通报警器的几倍,哪怕殿内有微弱火星,它都能第一时间捕捉。”

武当山的现代消防装备(央广网发 湖北省应急管理厅供图)

徐涛特别介绍了一种背负式高压细水雾灭火器:“一旦起火,喷头会喷出超细水雾,既能快速降温灭火,又不会像传统水枪那样淋湿彩绘、破坏文物。”

背负式高压细水雾灭火器(央广网发 湖北省应急管理厅供图)

灭火所需的水从哪里来?武当山世界文化遗产管理中心文物科工作人员张天清介绍,“紫霄宫前的玉带河有一个特别的功能就是蓄水,山上的雨水经过排水沟和暗渠汇集于此,成为古建筑救火防灾的重要水源。”

“紫霄宫的布局同样藏着古人的防火智慧。”张天清说,“宫殿之间有窄长的‘备弄’通道,它把宫殿分成独立区域,万一某个区域起火,火焰被砖墙挡住,还能从‘备弄’快速疏散——这就像现代建筑的‘防火分区’。”

“今年3月,紫霄宫修缮工程中还在宝顶内发现了343枚历代钱币,最早可追溯至北宋徽宗年间。”张天清介绍,这些钱币作为“镇物”,反映了古人祈求“建筑稳固、国泰民安”的寓意。

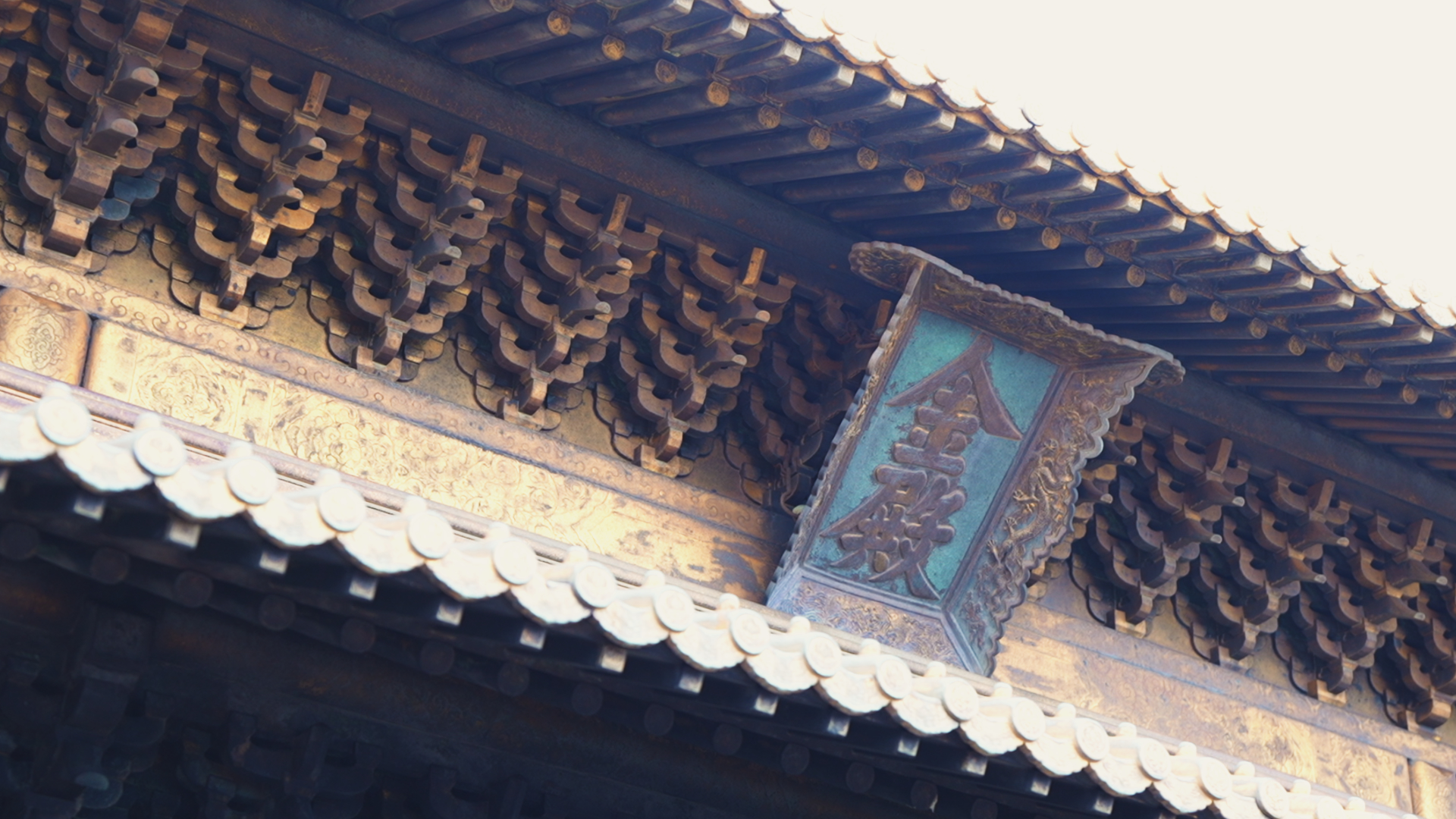

金殿:长明灯六百年不灭的奥秘

武当山金殿(央广网发 湖北省应急管理厅供图)

在武当之巅海拔1612米的天柱峰顶,一座历经六百年仍巍然屹立的金殿令人震撼。殿内一盏长明灯,已持续燃烧超过六百个春秋。

武当山长明灯(央广网发 湖北省应急管理厅供图)

灯火长明体现了古人精密的设计理念。“金殿设计精确,构筑科学,无论春夏秋冬,各构件之间均严丝合缝,没有任何空隙,这也是灯火长明的最重要原因。”湖北应急科普讲解员韩悠洋介绍,“即使殿外山风呼啸,殿内神灯仍然保持纹丝不动。”

武当山金殿(央广网发 湖北省应急管理厅供图)

金殿在顶峰高耸,“雷火炼殿”的奇观偶有发生。打雷时,整座金殿像被电裹着,却从来没被烧坏过,它有哪些防雷高招?

金殿房顶(央广网发 湖北省应急管理厅供图)

金殿房顶(央广网发 湖北省应急管理厅供图)

金殿防雷的奥秘在于,其所有材料使用铜铸鎏金打造,均为金属导体,电流会导入大地,和现代的避雷针原理是一样的。金殿房顶的“鸱吻”不仅是装饰,更是古人设计的“避雷针”。它与金殿主体连为一体,为雷电流提供了安全的泄放路径。为防止雷击伤人,古人还定下“打雷不上顶”“金顶之高,雷雨时不可驻足”的规矩。

“古人靠经验守护,今人靠科技加持,一样防雷防火,核心都是守护建筑的安全。”湖北应急科普讲解员葛钊煜说。

空中:直升机巡航鄂西林海

直升机守护鄂西林海(央广网发 湖北省应急管理厅供图)

在武当山机场,湖北省武当山航空护林站林防科科长李胜男作为飞行观察员,带领主播和网友一起“云巡山”,沉浸式体验航空护林人的日常工作。

“我们站成立于2007年4月,是全省唯一一家专业航空应急救援机构。”李胜男介绍,“如今在武汉、十堰、神农架3个基地布局5架直升机,规划航线29条,覆盖武当山世界文化遗产、鄂西重点林区等重点区域。”

飞行观察员李胜男(左)在直升机内(央广网发 湖北省应急管理厅供图)

飞行观察员又称高空瞭望员,主要通过目测和望远镜对机舱外的森林情况进行实时观察、记录和报告,并指挥飞机完成巡护、训练、灭火等任务。

直升机灭火演练(央广网发 湖北省应急管理厅供图)

直升机灭火主要采用投放水基弹、干粉罐和吊桶取水等方式。当日执飞的K-32直升机可挂装5吨水,相当于一辆中型水罐消防车的水量,对于初起火灾或者配合地面扑救效果显著。

应急人守护武当山古建筑群(央广网发 湖北省应急管理厅供图)

武当山的“安全宝典”从不是静止的古训,而是一场代代相传的接力,“防患于未然”的智慧一脉相承。现代应急人用智能监测、高空救援、智慧消防等科技手段为古老智慧赋能,守护着这份跨越六个世纪的文化遗产。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容