橡胶林下,“生态产品”破土而生;山水之间,“绿色存折”渐厚而丰;黎家村寨,“文明薪火”因和而美……位于海南岛中部偏西的白沙,巧用“生态”和“民族”两种资源、两个优势,走出了一条颇具白沙特色的乡村振兴道路。

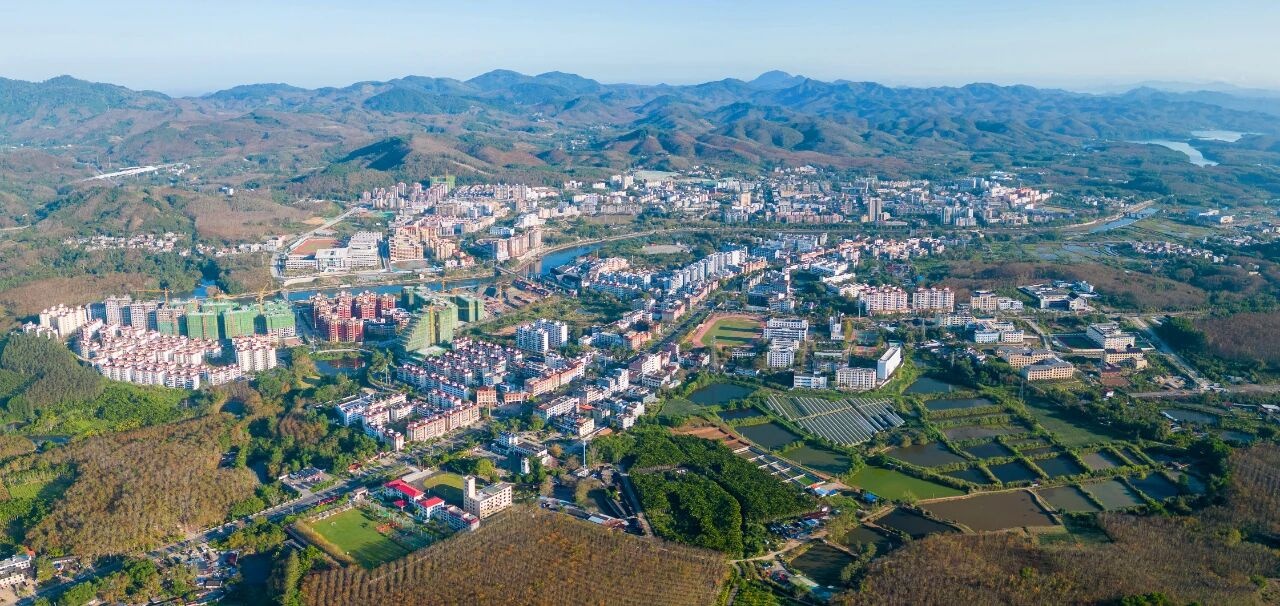

白沙县城李莹摄

从国定深度贫困县到国家乡村振兴示范县,许多生态智慧农业、乡村文化振兴、农民文明和谐的白沙“三农”场景高质量变革,共同拓展了中国式现代化的“三农”道路。如今的白沙,农业生态价值深度拓展,农民收入渠道更加多元,农村文明奋进蔚然成风。

绿产链动——

产业生态化与生态产业化深度融合

白沙是全国第二大民营橡胶种植县,橡胶种植面积超过100万亩,是当地传统支柱性产业。橡胶产业曾是白沙农民的重要收入来源,但也面临产品单一、价格波动、附加值不高等问题。近年来,白沙推动橡胶产业从单一割胶向林下经济复合模式转型,让“一棵树”实现多种收益,形成了橡胶、茶叶、油茶“三棵树”产业体系,拉出林业经济、茶、天然橡胶、健康经济、低空经济、民族特色文化体育六大重点产业链。

白沙橡胶林

“我们坚守生态底线,补链强链建成全球天然橡胶深加工与超聚态橡胶(海南)基地,同时探索‘林下+’模式,让橡胶林焕发新生机。”白沙农业农村局副局长吴红承说,“通过推广‘橡胶+益智’‘橡胶+菌菇’‘橡胶+油茶’等林下复合型种植模式,这种生态循环发展模式,实现‘林下+’亩产综合效益2万元以上。”

茶叶是白沙的另一张“绿色名片”。位于陨石坑的茶园,得益于独特的矿物、微量元素和良好的生态环境,产出的茶叶品质优异,有“陨石坑上的茶叶”之誉。海南农垦白沙茶业股份有限公司继去年首单10吨大规模茶叶出口之后,意向订单纷至沓来。

白沙原生态茶园小镇。吴峰 摄

“我们依托白沙陨石坑独特资源,构建‘地理标志+生态管理’特色农业模式,通过全流程品质管控提升品牌价值,茶产品获碳中和认证,附加值显著提升。目前,公司正着力将首单的成功经验转化为发展优势,充分利用海南自贸港加工增值内销免关税、零关税等政策机遇,加速高端茶品研发,布局速溶茶、茶饮料等高附加值产品,推动政策红利转化为发展效能,助力区域特色产业与区域经济高质量发展。”该公司总经理许亮介绍。

一产接二的产业链条延伸和价值提升,也在深度产业生态化、生态产业化的创新发展。在白沙,油茶、菌菇等生态产品加工利用成效显著,闻儒生物科技(海南)有限公司年产300吨茶油,总投资2000万元的油茶加工厂投用;白沙立树生物科技有限公司年产1000万棒菌菇、3000余吨年处理能力的生产培育基地建成。数据见证着白沙绿色产业的深刻变革:截至2025年,全县林下经济种植规模达到18.27万亩,产值6.6亿元;茶叶种植面积达到1.41万亩,产值8000万元;油茶种植面积突破2.7万亩……

“橡胶树撑起生态屏障,林下空间孕育亿元级‘黄金产业’,万亩茶园滋养文旅新景,油茶果也催生生态产品深加工链条。”吴红承表示,一产接二之后,还要连三,产业集群慢慢形成,产业生态化和生态产业化会协同发展、有机融合。

在这片热带雨林与陨石坑交织的神奇土地上,一场以“绿水青山”为底色、“金山银山”为成色的产业革命加速掀起。如今,农民在“家门口”收获了丰硕的果实,白沙百姓真切享受到了发展所带来的实在红利。

腰包渐鼓——

村集体经济壮大与农民收入双提升

乡村振兴,产业为“定盘星”;关键是让村集体经济壮大起来,让农民的腰包鼓起来。白沙通过村企合作、产业带动、就业扶持等多措并举,有效促进村集体经济、农民收入持续增长。

青松乡林下菌菇产业基地

在青松乡林下菌菇产业基地,益条村委会坤保村村民李亚电、刘亚燕夫妇正在忙碌地打理虎乳灵芝。夫妇二人已经在此务工3年,谈及这份家门口的特色产业,他们脸上挂满笑容。“我们夫妻二人在基地打工,每个月近1万元收入。”李亚电、刘亚燕夫妇异口同声,“现在不仅收入稳定,还掌握了养菌技能。”

村集体经济是带动农民增收的重要力量。白沙推行“村集体+企业+农户”模式,大力发展林下经济等特色优势产业,不断壮大村集体经济,让农民实现多份增收——既有务工收入,又有土地出租收入,还有产业分红。据统计,以青松乡为例,全乡林下产业提供约150个固定岗位、年均7万人次灵活务工,并诞生了5个“百万村”。

作为全省“生态搬迁第一村”,也是白沙发展林下菌菇产业“第一个吃螃蟹”的村庄,牙叉镇新高峰村借“菌”生“金”,已跃入“百万村”行列。在新高峰村菌菇产业基地,20名村民直接实现“家门口”就业,每年有3000人次在此灵活务工,林下经济占比村集体经济收入五成以上,村民人均年收入从几千元跃增至2.75万元。

海南环热旅游公路途经新高峰村

“村集体经济主要用于基础设施、出资助学、临时救助等村庄建设和必要帮扶,总的来说就是手中有粮,心里不慌。”新高峰村党支部书记、村委会主任符志明难掩自豪之情,如是说。

此外,生态旅游、非遗文创、体育赛事等业态同样成为壮大村集体经济、农民增收的重要来源。可喜的是,农民收入结构不断优化,工资性收入和经营净收入占比提高到69%。

乡村焕新——

文化振兴与乡村治理协同推进

乡村振兴既要“塑形”,也要“铸魂”。白沙以人居环境整治为突破口,完善基础设施,提升公共服务,培育文明乡风,让和美乡村成为安居乐业的美丽家园。

七坊镇高石老村

走进七坊镇高石老村,黎族风情浓郁的民居错落有致,村道干净整洁,村民广场上孩子们在嬉戏玩耍。“过去是瓦房,泥土路,现在是青瓦红墙的小楼,硬化路面到家门口。村里还推行积分制,人人崇尚文明新风,家家户户和谐共处。”村民马忠庆感慨地说,“村里也经常举办一些文体活动丰富业余生活,比如‘村BA’篮球赛,现在的农村很有活力。”

这样的变化遍布白沙各个村庄。近5年来,全县完成2050户农村厕所改造,生活垃圾无害化处理率达100%。创建国家级美丽乡村示范村170个、和美乡村17个,认定清洁乡村264个,打造形成“中国少数民族特色村寨”“中国最美休闲乡村”“全国乡村治理示范乡镇”“全国乡村治理示范村”等一批特色黎村苗寨。与此同时,文化振兴的春风也给希望的田野增添无限活力。

文明乡风滋养人心。白沙深入挖掘黎族文化资源,让文化熏陶乡村治理,广泛开展文明村镇、文明家庭创建,推进移风易俗,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。在金波乡牙加村,围坐编织黎锦,积极“争”积分,成为村民和睦相处的日常。“大家和和气气,这就是身边的幸福事。”村民符小玲说,“现在我们村办酒席都不攀比,负担轻多了。”

据统计,全县建成新时代文明实践中心1个、实践所11个、实践站94个,实现县、乡、村三级全覆盖。不至于此,交通基础设施大幅改善,行政村通客车率达100%,公交车通行政村率达40%,“小病不出村,大病不出县”前进的方向,寄递物流成为村民足不出户即可连接省内外的“网络通道”。如今,白沙农村的高质量发展正在蝶变。

推窗迎晓。白沙坚持生态优先、绿色发展的乡村振兴之路,实现了从输血到造血、从扶贫到振兴的历史性转变,山水间正在书写着乡村振兴的生动故事。面向未来,白沙乡村振兴的田洋里播下的“两山”转化的种子,正在这片热土上生根发芽、开花结果。(来源:白沙融媒体中心)

长按二维码

长按二维码关注精彩内容