央广网石家庄5月4日消息 夜色如墨,万籁俱寂。当大多数人结束了一天的工作和生活,已经进入梦乡时,有这样一群青年人,他们依然奋战在工作岗位中。或许我们可以在医院的病房、深夜的街头、在河北某个城市的角角落落里,看到他们忙碌的身影,他们的工作与我们息息相关却又默默无闻。五四青年节来临之际,让我们一起对话这群“夜归青年”,走进他们的“夜生活”,了解那些平凡中的坚守与梦想。

爱与坚守照亮患者心中黑夜

凌晨2点,河北省高碑店市医院依然灯火通明,病房内的监护仪发出规律的“滴滴”声……

此时的李志华正在巡视病房,习惯了上夜班的她并没有丝毫困意。夜晚时分,病人的病情最容易出现变化,需要医护人员高度警惕。工作了6个年头,值夜班的这15个小时,她紧绷的神经依然不敢放松。

李志华是河北省高碑店市医院肿瘤科的一名护士。“对于护士来说,夜班是很正常的工作状态,没有什么特殊的。”李志华告诉记者,来到医院后,她在妇产科、重症医学科、肿瘤科都工作过,虽然辛苦,但看到自己照顾的病人一天天好起来,就觉得值得。

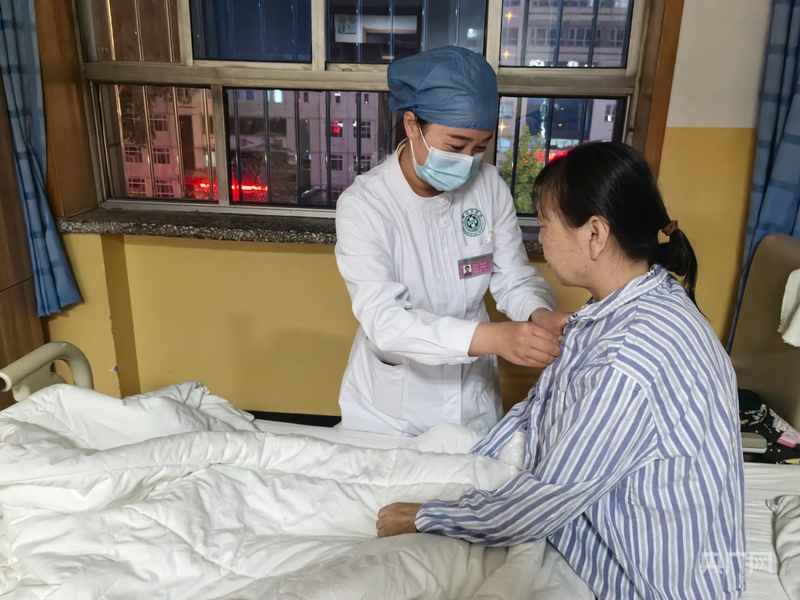

李志华正在照顾病人 (央广网发 受访者供图)

当记者问她上夜班怎么缓解困意的时候,她打趣道,“夜班不是在巡视病房,就是在巡视病房的路上,一般不会犯困。”对于夜班巡视病房的重要性,李志华举了这样一个例子:一年冬天,就在一位80多岁的肺癌病人将要倒地的时候,刚好被正在巡视病房的她发现,于是一溜小跑,这才扶住病人,避免了悲剧发生。原来,老人由于身体虚弱下地后无法上床,又不忍心叫醒疲惫沉睡的家属,本想自己尝试,却没想到差点跌到。这段经历,李志华现在回想起来依然后怕,“如果我晚去几分钟,80多岁的人就这么摔倒了,不知道要受多少罪。”这件事之后,李志华上夜班时,总“放不下心”,过一会儿就每个病房转一圈,一个班下来,微信步数就能破万。

在肿瘤科,这样高龄的患者有很多,这也意味着护理的责任更大、任务更重。2021年,肿瘤科收治了一位80多岁的老奶奶,由于病情严重,老人无法自理,唯一的儿子也因为年纪大无法照料,陪护的责任只得落在孙女身上。每每为奶奶翻身、拍背,孙女总是累得满头大汗。李志华看在眼里,主动找到她给予帮助。此后,无论白班还是夜班,李志华总会按时来到老奶奶的病床前,协助孙女一起完成为奶奶翻身、拍背、换衣服、换床品等工作。这对于身高一米五八的她来说,并不轻松。3个月以后,老奶奶出院了,身上没有一处压疮。出院前,祖孙俩拉着李志华的手,不停地说着谢谢。

“可能是因为在重症监护室待过一年,所以并不觉得这些有什么,对于患者来说,他们已经很痛苦了,作为医护人员,我希望尽最大能力去满足患者需求,为他们减轻一些痛苦。”李志华说。

当清晨的第一缕阳光洒入病房,夜班护士李志华即将结束一天的工作。从深夜到破晓,无数像她一样的医护工作者,用“永不打烊”的爱与责任,践行着对生命的守护,温暖着城市的每一个角落。

奋斗路上“跑”出幸福“加速度”

在河北石家庄怀特商业广场附近的大街小巷,总能看到一个风驰电掣的身影,他就是怀特片区的美团外卖骑手——李聪。这位日均骑行120公里的美团外卖小哥,用汗水在石家庄的经纬线上刻画出劳动者的精神坐标。

李聪来自河北邢台,中专毕业后,他背井离乡,到天津、成都等多地打工——在物流公司当过装卸工,也进厂当过流水线工人。“工厂的工作繁琐枯燥,工资也不高。”李聪回忆道。2023年,他辗转来到石家庄,听闻外卖行业收入可观,于是加入外卖骑手大军,与这座城市结下不解之缘。

深夜12点,李聪结束了自己一天的工作 (央广网见习记者 李瑶 摄)

“刚开始不熟悉路线,有时候连导航都看不懂。”他笑道,“后来就逼着自己记路线,研究哪个写字楼的电梯快,哪个小区可以抄近道。”如今,他对怀特片区的大街小巷了如指掌,甚至能精准预判哪个路口容易堵车,走哪条小巷能节省几分钟。

在竞争激烈的外卖行业,李聪不仅靠脑力,更凭借有温度的服务脱颖而出。一次暴雨天气,一位他刚刚送完餐的顾客紧急找到他,请他帮忙买药,李聪二话没说就答应了。“顾客是一个人来石家庄出差的,生病了身边没有人照顾。出门在外,谁也不容易,能帮一把是一把。”李聪告诉记者,顾客住的酒店位置很偏,附近也没有药店,他就冒着雨,跑了好几条街才为顾客买到药。

“他很拼,也很热心。”同为骑手的蒋晓龙这样评价李聪。一次,一位在外地的女士为母亲点了一个超市订单,可是配送却让李聪犯了难。老人腿脚不便无法出门取餐,小区保安也不让外卖员进入。其他骑手给李聪出主意,让他换件普通上衣再进小区送单。“当时正好是夏天,他身上只穿了件骑手服,到处借衣服都借不到。后来他就去向附近经常取餐的商家借衣服。由于商品多,他里里外外搬了四次,才将全部商品送到老人手中。”蒋晓龙告诉记者。

在李聪心中,他用勤劳的双手为这座城市带来温暖的同时,也享受着这座城市的包容、友好以及回馈给他的感动。大风天里顾客递过来的毛巾与热水,下雨天里线上收到的一句“不用着急”,收餐时收获的声声感谢……都让他倍感温暖。

日常工作中,他经常一直接单到凌晨,业绩在他所在站点的一百多名骑手中一直保持在前十,且订单无一差评。“生活不易,但只要肯拼、脚踏实地,总能过上想要的生活。”在李聪看来,用汗水浇灌的人生,终将开出幸福之花。

夜幕降临,李聪依然骑着电动车在街头疾驰。后视镜里,灯火璀璨如星河。他知道,这座城市不会辜负每一个努力奔跑的人。

把青春唱成不悔的副歌

“让生活充满希望,让明天充满阳光!”“One,two,three,let's go!”5月2日晚,在难得民谣的舞台上,一位身形高挑、笑容爽朗的青年抱着吉他,唱起了朴树的《New Boy》。台下,数百名年轻人举着手机灯光随节奏摇晃,仿佛星河坠落人间,一股温暖的青年力量正在城市角落悄然生长。他是冯韵凯,歌迷朋友们叫他老凯,一位从医学院转身拥抱民谣的“非典型”歌手。

老凯和他热爱的舞台 (央广网记者 王艺霖 摄)

“学医是父母的期待,但音乐是我的氧气。”1999年生于辽宁营口的老凯,向记者讲述着他的音乐故事。2017年,他考入河北某医学院,却在解剖课与琴弦的错位中逐渐清醒,“拿手术刀的手,终究握不住心里的麦克风。”

“石家庄的包容,让我这个‘异乡人’长出了根。”2017年至今,老凯辗转济南、太原、云南等地,最终扎根石家庄。他常调侃自己是“五线县城闯入省会的野孩子”,却深爱这里的烟火气,“中山路拆掉的地道桥、棉纺厂改造的文创园,这里热爱音乐的人们,都是我音乐的养分。”

在粉丝眼中,他的歌声是治愈内耗的良方。一位“95后”程序员在点歌单上写道:“加班到凌晨,来这里听你唱歌,疲惫全无,我突然觉得还能再战十年。”

歌迷持续的“正反馈”也治愈着老凯自己。在石家庄难得民谣酒吧的后台,他摩挲着吉他上的划痕回忆道,“最难时,快要和音乐说再见时,一位陌生女孩曾留言——谢谢你为城市带来阳光,我有了继续奋斗下去的动力。这句话像火柴,也点亮了我所有的坚持。 ”民谣的温度,为每一个追梦者带来希望。

当记者问起“怎么理解‘难得民谣’和‘难得青年’的难得?”老凯思考后说:“和一群志同道合的歌手在舞台相聚‘很难得’,有真正懂自己、欣赏自己的歌迷朋友们‘很难得’,在这座城市有音乐土壤和音乐氛围‘很难得’。”他说,音乐最能治愈人心,能填满每个人、每个地方需要光的瞬间,驱逐黑暗,赶走孤独。

难得民谣河北地区负责人张浩告诉记者:“老凯这一代的青年歌手,坚韧、乐观、有理想,他们有属于自己的广阔舞台。”张浩笑着说,“我还真不如他们懂音乐,我能做的是给歌手们搭建一个有机会的舞台,给歌迷们创造一个安全有序的听歌环境,在石家庄这座城市的音乐土壤上栽一棵小树。”

青年的力量是在平凡中寻找不凡,在喧嚣中守护纯粹。老凯坦言,他最爱赵雷的《理想》。在他心里,民谣不该总是苦情的,青年在追梦的路上需要的是破土而出的力量,要积极向上,永远向阳。采访尾声,老凯感慨道:“或许我们终将平凡,但至少要把青春唱成不悔的副歌。”在这个充满不确定性的时代,这群“难得”青年正用音乐构筑确定性的精神灯塔——那里有光,有热,有永不落幕的明天。

夜幕降临,老凯的歌声再次响起,台下热闹依旧,星空被唱成了早安。此刻的石家庄像一把巨大的吉他,青年理想与城市脉动组成了美妙的和弦。

监制:张继航

策划:李瑶 王艺霖 姜丽丽

采制:李瑶 王艺霖 姜丽丽

长按二维码

长按二维码关注精彩内容