央广网承德7月31日消息 7月末的河北省承德市滦平县,一场突如其来的灾难打破了夏日的宁静。连续强降雨引发的山体滑坡将马营子满族乡南台子西沟村瞬间变为“孤岛”,道路中断、通信瘫痪、房屋损毁,数百名村民的生命安全受到严重威胁。一场与时间赛跑的生死救援就此展开。

突围

孤岛上的生命信使

7月26日17时,当第一滴雨砸在南台子西沟村的山脊上时,马营子满族乡行政综合服务中心主任、西沟包村干部董建国不会想到,接下来的20多个小时将成为他基层工作中最刻骨铭心的记忆。这个位于滦平县马营子满族乡的村庄,也将面临一场前所未有的生死考验。

暴雨从26日17时持续至次日凌晨,肆虐的洪水冲垮了河道,摧毁了道路,电线杆接连倒塌。董建国和村干部们拼尽全力,终于在19时13分将地质灾害点村民全部安全转移。但这一晚,他们5人彻夜未眠,死死盯着不断上涨的水位。

山体滑坡现场(央广网记者 王艺霖 摄)

然而,黎明并未带来转机,27日5时,当第一缕晨光穿透雨幕,董建国看到的却是满目疮痍:水泥路面被彻底冲毁,电线杆横七竖八地倒在泥泞中。在受灾最严重的二道沟,他们发现了趴在石板上的石姓父子,身后是被山体滑坡完全掩埋的村庄。出村道路中断,他们用折叠床将伤者艰难抬回村委会。遗憾的是,几小时后,其中一人永远离开了……随后,村干部又发现三具遇难者遗体,其中包括石姓父子的家人。

“必须把消息送出去!”27日中午,董建国在手机中写下“郝家2处房屋整体消失3人失联,二道沟6人失联······”的求救信息,但信号中断,这条承载着生命希望的短信迟迟无法发出。

直到28日6时,当包村干部王振宇等4人冒雨徒步攀至山顶时,手机捕捉到微弱信号,他们第一时间将灾情上报,这才得知董建国这条短信在延迟8小时后,终于冲破“孤岛”,送达滦平县副县长孙立侠手机。

灾情就是命令,没有任何犹豫。从省级到市县乡,五级联动机制迅速启动,解放军指战员、消防救援队伍、地质专家……他们像潮水般涌向这片被切断联系的山村。截至28日18时,承德市已组织应急、消防、交通等第一批专业力量共570人,携带无人机、大型机械等设施设备,赶赴现场全面展开救援抢险工作。

救援

绳索、木板搭建“连心桥”

7月29日凌晨,记者抵达河北省承德市滦平县马营子满族乡南台子西沟村山体滑坡救援现场。雨还在不停地下,漆黑的夜空被一束束车灯点亮。滦平县医院医务科科长王明义是中午赴灾区的,在此之前,承德市总计已派出医疗救援队员30余人赶赴灾区。

等待救援的医疗救护车(央广网记者 王艺霖 摄)

早上6点30分左右,记者跟随消防救援支队,前往救援现场。由于强降雨导致山体滑坡,从乡政府到南台子西沟村,多处桥梁严重垮塌,成为横亘在救援队伍与受困群众之间的“拦路虎”。阴雨连绵中,桥下湍急的水流,仿佛在诉说着这场洪灾的肆虐无情。

“你多大了?”随行途中,记者随口问起身边的救援队员。“22岁。”“在这里待了几天了?”“3天。”他伸出被水浸泡发白的手指,认真地回答。

这支救援队伍里,多是像他这样20岁刚出头的小伙子。他们手扒桥边护栏,脚踩十几厘米宽的木板,小心翼翼地越过仅由一块木板搭建的简易通道。桥的那边,受灾群众正在焦急地等待。“来了!来了!”9时40分左右,一个个身着救生衣的橙色身影出现在救援现场。

救援过程的艰难超出想象,河流中站成人墙为受灾群众撑起生命的希望,一条绳索“搭建”的桥梁,成为转移伤员的特殊通道。虽正值仲夏,湍急的河水却冷得刺骨。在人民群众最需要他们的时候,他们可以毫不犹豫地用身体做桥,让群众安心过河。

消防队员在急流中组成“钢铁人墙”(央广网记者 王艺霖 摄)

救援途中,一辆辆私家车陆续经过。南台村村民郭长勇的车,停在记者身边,他已经在这里忙活了一个上午。“我们这儿受灾了,救援人员大老远跑过来帮助我们,我们也有一份力就出一份力吧。”说着,他便又拉上几位救援人员和一些装备,向更深处驶去……

重建

干群齐心 全力以“复”

“谢谢你们,你们都辛苦了!”29日下午,部分被困群众被安全转移到临时安置点,一位刚转移出来的老人对救援人员连连道谢。记者注意到,每位群众的手中都拿着食物和饮用水,房间内,工作人员为在此休息的人们分发食物。安置点秩序井然,疲惫却安心的氛围弥漫在空气中。

“送到安置点的群众我们首先会进行生命体征的评估,包括血压、脉搏、呼吸;第二个看有没有基础疾病;第三个是对有心理障碍的人,进行早期心理干涉。”滦平县医院急救科主任李忠海告诉记者。

受灾群众转运到临时安置点 (央广网记者 王艺霖 摄)

傍晚的阳光斜照在西沟村的废墟上,救援人员和工程机械忙碌的影子,映照在搜救现场的巨石堆上。48小时过去了,接下来,将又是一个不眠之夜。

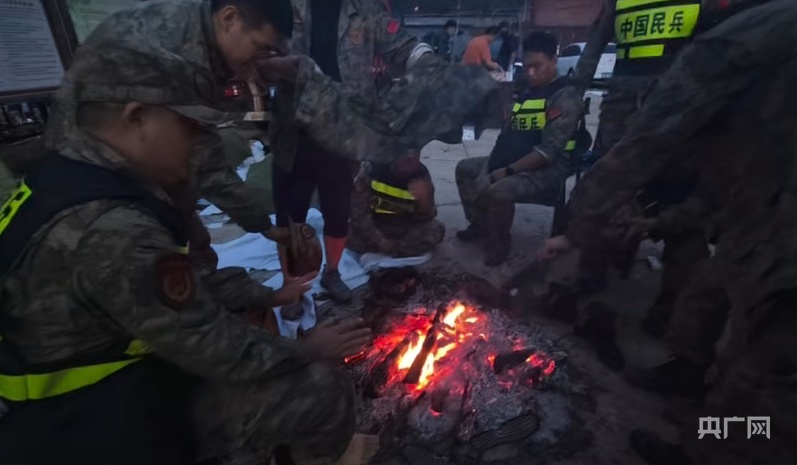

夜色渐暗,指挥部院中,救援队伍生起了三个火堆供众人取暖,两侧救援队员正烘烤湿透的鞋帽,全力保障后续救援工作顺利开展。凌晨时分,滦平县公安局60余名公安干警及百余位民兵涉水赶至指挥部,等待转运群众任务。深夜的滦平山谷气温骤降,当记者踩着泥泞赶到临时指挥部时,瞬间被眼前的画面惊住——由于没有休息的地方,他们用废纸箱当被子,穿着单衣席地而眠。7月30日凌晨5时,最后一批西沟村村民开始转移。下午2时许,受灾村所有群众全部转运完毕。

救援队员正烘烤湿透的鞋帽 (央广网记者 王艺霖 摄)

而随着持续多日的强降雨结束,河北省市县乡村干部群众拧成一股绳,争分夺秒恢复家园。“未来几天都是晴天,我们要抢抓有利时机,积极开展灾后自救。”马营子满族乡大兴沟村党支部书记张子兵说。

年轻村民跳入河道切割粗壮树干,绑牢钢丝绳;年长者在岸边一边指挥一边提示注意安全,一棵、两棵、三棵……被堵的桥孔逐渐疏通开来,隐患被排除。

与此同时,河北省交通运输厅的4个技术指导组已分赴各重点抢通区域,指导制定重建方案,有力有序开展水毁公路抢通、保通工作。

通过大型机械填筑桥体,晚上10点30分,随着通往南台子西沟村的最后一座桥梁修复完毕,马营子满族乡通往南台子西沟村的4座桥梁全部恢复了通行。

记者了解到,截至当晚,河北全省公路已恢复通行406处,共清理塌方1385处,处理泥石流1152处。

记者站在泥泞山路上望去,曾被砂石、树枝等杂物掩埋的道路已恢复畅通,最后一辆救援车辆正缓缓驶离现场。持续72小时的生死竞速,在这一刻终于画上句号。救援者的脚印深深浅浅地嵌在泥里,而新生的气息,正悄然漫过这片刚刚愈合的土地。

监制:张继航

采制:李瑶 禹云飞 王艺霖

长按二维码

长按二维码关注精彩内容