矗立于世界500强之林,肩负城市建设使命,拥有75载红色基因的广州建筑集团,正以一场深刻的“智造革命”,定义广东建筑业高质量发展的典范路径。从新老中轴线的地标崛起,到汶川救援的担当;从破解城市更新中“好房子”的民生需求,到以“绣花功夫”守护历史文脉;从引领毫米级精度的模块化建造(MiC)技术,到构建覆盖全产业链的智能建造体系——广州建筑集团以“智”提“质”,面对城市发展从“增量扩张”转向“存量提质”的时代命题,交出了一份融合科技创新、人文关怀与国企担当的高质量答卷。

城市更新:不止于空间重塑 更在于人民安居

“城市更新不仅是空间的改造,更是居住品质的提升。”广州市建筑集团有限公司党委书记、董事长李水江在接受采访时表示,广州建筑集团将“好房子”理念作为城市更新的核心。在他眼中,“好房子”绝非奢华堆砌,而是以安全、舒适、绿色、智慧为标尺,直击老旧小区消防隐患、漏水隔音等民生痛点。

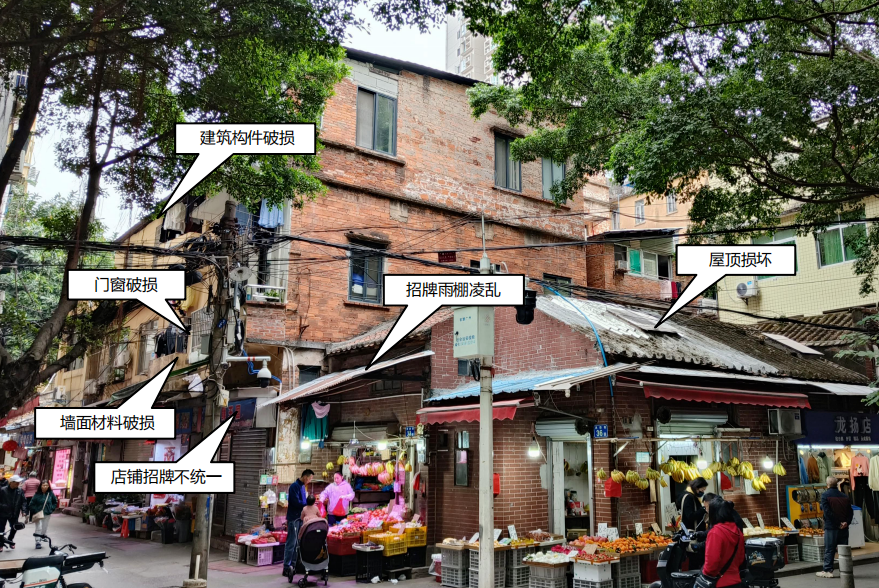

“黉桥·小石集”危旧房改造前效果

“黉桥·小石集”危旧房改造后效果

这一理念在广州市越秀区黉桥·小石集危旧房改造项目中落地生根。作为广州首个按新规执行的旧改标杆,项目采用“钢混模块化+装配式装修”技术,工厂预制误差控制在毫米级的“建筑积木”,现场吊装组合。李水江用“像造汽车一样造房子”形容其高效:节省人工50%,缩短工期30%,降低材料消耗60%。更首创“政府补一点、企业出一点、业主出一点”的共赢模式,破解资金与扰民难题,让居民在“原拆原建”中实现安居梦。

文脉传承:以“绣花功夫”守护城市灵魂

面对历史文化保护课题,李水江态度鲜明:“城市更新不是推倒重建,而是要在发展中留住城市记忆。”广建将“绣花功夫”注入文脉延续——牵头成立广州市建筑遗产保护协会,累计承接300余项文物文保及古建筑施工项目。

中山纪念堂5000平方米屋面修缮,372天精雕细琢;广州起义纪念碑修复中,3D扫描与砂浆配比试验历经90天严苛打磨;恩宁路227号骑楼更以独创“钢骨托换”技术,在旧墙体内植入钢结构,“新瓶装老酒”般让危楼重获新生。“我们以‘绣花功夫’擦亮‘古建’名片,为老城市新活力贡献广建力量。”李水江的话语中透露出对文化传承的使命感。

智造革命:模块化建造引领产业跃升

“智能建造与建筑工业化是未来方向。”李水江指出,广建已构建起覆盖研发、设计、生产、施工的全产业链智能建造体系。其核心利器 MiC(模块化集成建筑)技术,将建筑拆解为“乐高式”模块,工厂内完成结构、装修、机电一体化集成,精度达毫米级,远超传统施工的厘米级误差。

香港九龙东京街项目

这项技术在香港九龙东京街项目中大放异彩:国内首栋110米超高混凝土MiC住宅,85%工序在工厂完成,工期缩短30%,人工减少70%,开盘7.5小时售罄,斩获香港建造业议会双项大奖。而在香港观塘综合发展项目中,206个MiC模块正高效组装,展现“湾区智造”的国际竞争力。

芳村大道项目快捷化工程

市政领域同样颠覆传统:芳村大道工程采用全预制桥梁,3年工期压缩至1年;广花管廊项目应用自主研发的“三舱上下分体节段拼装系统”,效率提升至传统施工的4倍。

数字筑基:全链条赋能“智造”未来

高质量发展的底色,离不开数字化的深度渗透。广建组建数字建造研究院,开发20余套信息化系统,构建起覆盖设计、生产、施工、运维的全周期数字生态。BIM数字孪生系统让建筑在虚拟空间“预建”,智慧工地平台实时监控安全与进度,基于DFMA与MiC的数字协同平台,实现产业链各环节无缝衔接。

“我们围绕‘数字建造、绿色建造、智能建造’三大路径,构建智能、高效、可持续的城市建设新体系。”面向“十五五”,李水江已锚定目标:“探索一条老百姓有实惠、企业有活干、政府经济高质量发展的城市更新路径!”

从岭南古巷的砖瓦修缮,到香江之畔的模块化高楼;从消除民生痛点的“好房子”,到引领行业的毫米级精度……广州建筑集团以科技为针、匠心为线,在城市更新的巨幅画卷上绣出高质量发展新图景。从1950年的奠基者到新时代的革新者,广州建筑集团以75年的实践证明:高质量发展不是抽象概念,而是体现在“让居民住得舒心”的民生温度里,藏在“让老建筑活下来”的文化厚度中,更写在“用技术重构产业”的创新力度上。当MiC模块在香港云端垒起新城,当绣花功夫在骑楼砖瓦间复活记忆,这家75岁的国企正以全产业链的“硬实力”与红色基因的“软内核”,重塑“中国建造”的世界坐标。(文:孙卓 孙一丹)

长按二维码

长按二维码关注精彩内容