自2019年起,按广州市政府工作安排,广州市规划和自然资源局牵头开展编制《国家历史文化名城广州历史文化名城保护规划(2021—2035年)》(以下简称《规划》),近日获广东省人民政府批复。

该《规划》是新时期广州历史文化保护传承的顶层设计和纲领性文件。一是贯彻落实新发展理念;二是融入国家和区域发展战略,充分衔接全国城乡历史文化保护传承体系规划纲要、粤港澳大湾区发展规划纲要、广州市国土空间总体规划,将广州名城保护和发展对接国家战略,融入湾区发展;三是统筹保护利用传承,完善制度机制政策、统筹保护利用传承,做到空间全覆盖、要素全囊括;四是坚持全过程人民民主,广泛听取政府部门、区政府、专家、“两代表一委员”、基层单位和居民等意见建议,促使规划成为凝聚社会共识的平台。

大历史观:从全球全国视野提炼广州名城价值特色

《规划》对标中华文明的“连续性、创新性、统一性、包容性、和平性”五个突出特性,深化广州历史研究,系统梳理广州在中华文明发展脉络与世界文明交流进程中的重要地位,结合历史文化保护理念和方法的演进新动态,优化提炼形成五大历史文化价值和六大名城特色,树立体现中华文明标识意义的价值载体。

五大历史文化价值:中国岭南地区的政治军事中心和对外交往门户;千年商都,海上丝绸之路重要发祥地;海陆交融,体现中华文明多元一体特征的岭南文化中心地;中国反帝反封建的前哨阵地和民主革命策源地;中国近现代发展的先锋城市和改革开放排头兵。

六大名城特色:山城田海、水脉交织的城镇格局;云山珠水、三塔锁江的营城环境;千年延续、文化层叠的古城格局;成行成市、骑楼石巷的商都风貌;岭南风情、中西相融的建筑风格;开放包容、活态传承的吉祥花城。

羊城山水形胜图

加强顶层设计:建立分类科学、保护有力、管理有效的城乡历史文化保护传承体系

《规划》结合广州实际,将历史风貌区、传统街巷、传统风貌建筑、古树名木及其后续资源、南粤古驿道、历史名园,以及海丝文化遗产、海防文化遗产等纳入保护对象,进一步完善历史文化保护传承体系。形成涵盖市域自然山水格局、历史城区、历史文化街区、历史风貌区、历史文化名镇名村、传统村落、传统街巷(含骑楼街)、不可移动文物、历史建筑、传统风貌建筑、革命遗址、改革开放优秀建筑、历史名园、古树名木及其后续资源、南粤古驿道,与工业遗产、海上丝绸之路遗产、铁路遗产、农业文化遗产、水务遗产、海防文化遗产、非物质文化遗产、地名文化遗产等的全域全要素有机整体。

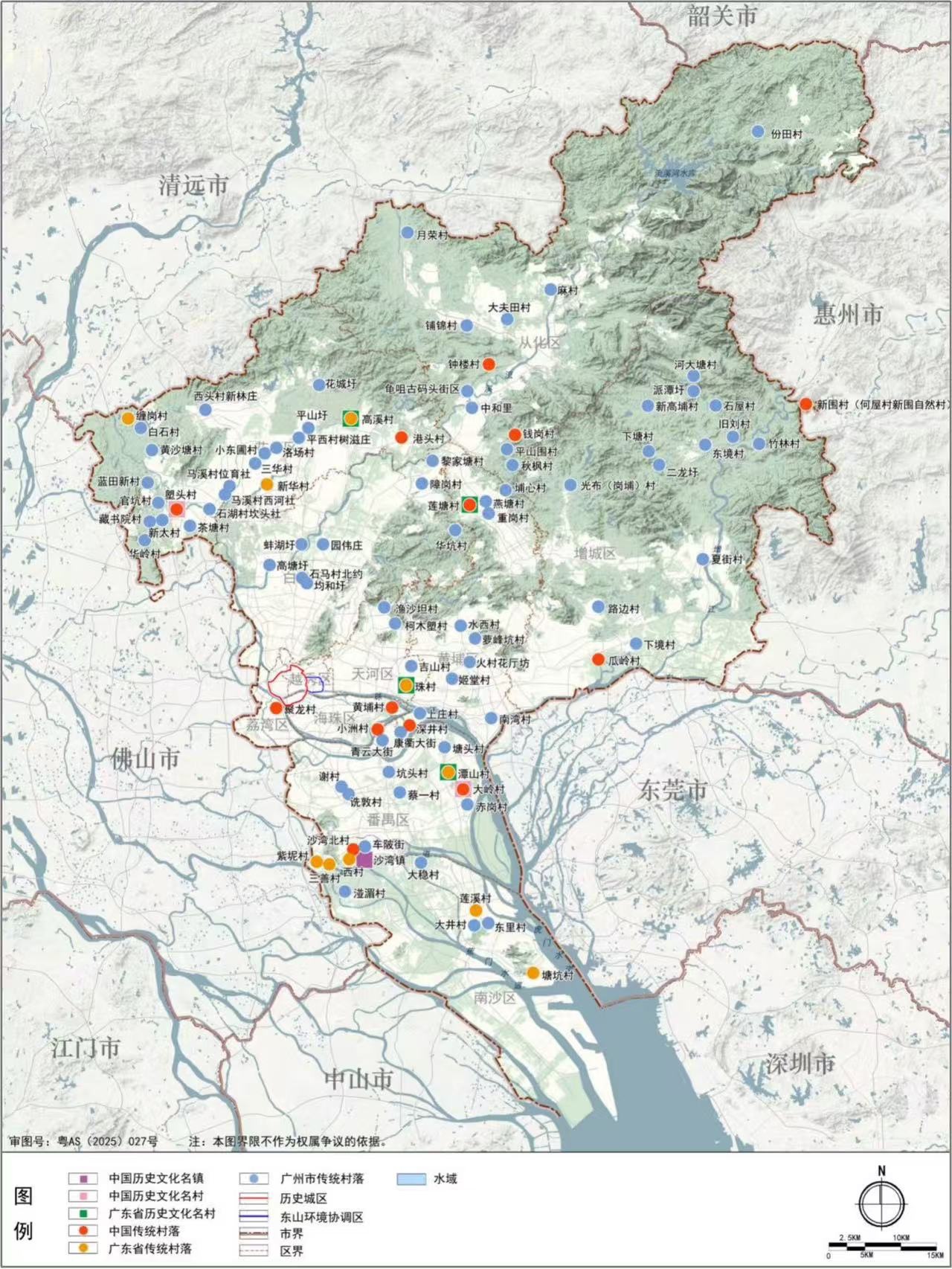

市域历史文化名镇名村、传统村落保护规划图

区域协调发展:构建文化和自然遗产的整体性、系统性保护

应对当前区域协调发展和城市群发展的新趋势、新要求,《规划》增设“粤港澳大湾区共同保护和联动发展”章节,提出构建“两带一道”粤港澳大湾区历史文化网络体系,发挥广州作为岭南文化中心的引领作用,示范带动湾区城市协同合作,共同谋划城市联盟,弘扬岭南文化,提升湾区国际文化影响力,共建人文湾区。

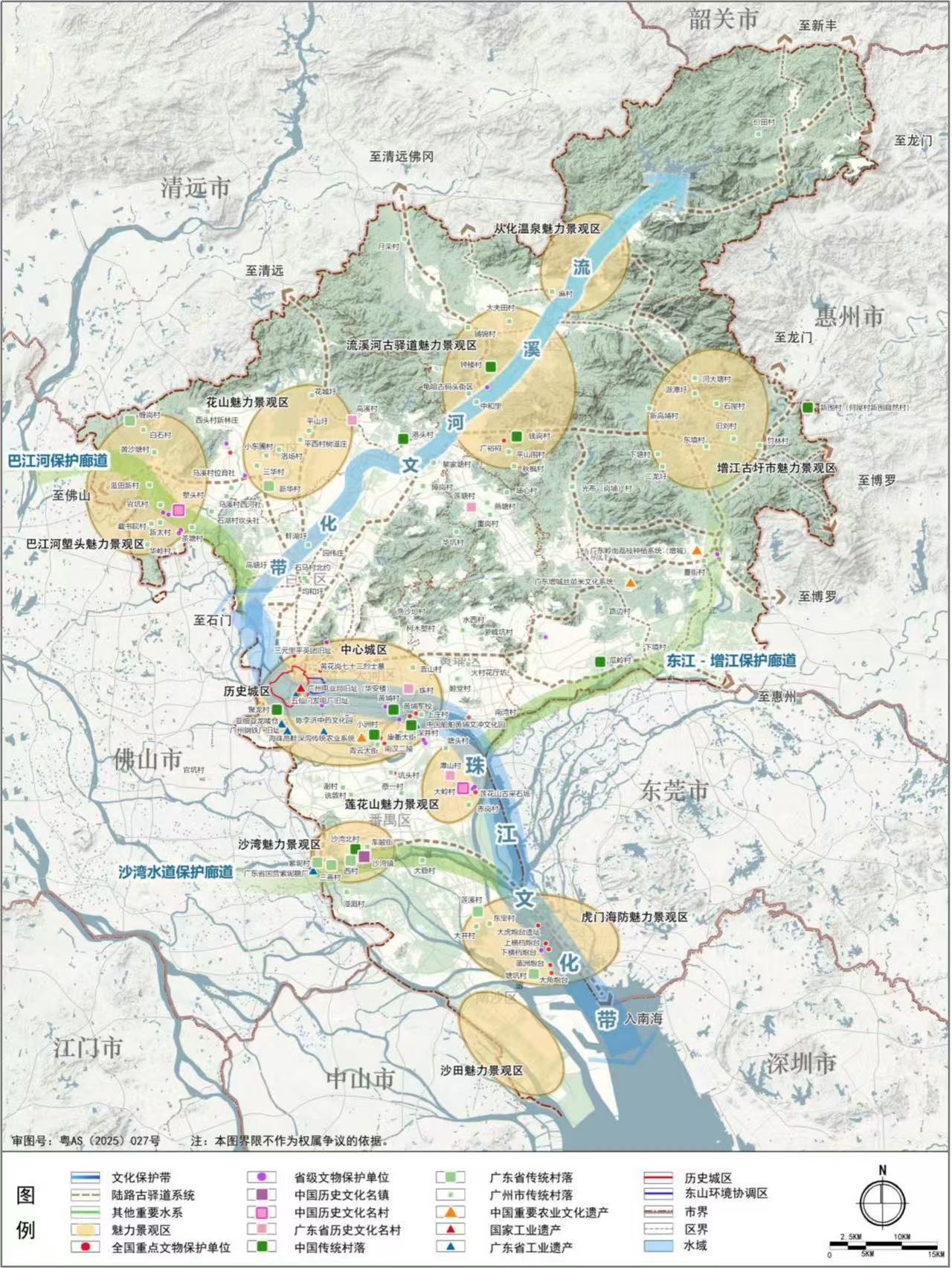

《规划》强化历史文化遗产和自然遗产的整体性、系统性保护,构筑文化与生态共融的市域保护发展新格局,提出保护市域“山、水、城、村、田、海”的整体空间格局,构筑“一江一河一城九区”的历史文化保护传承总体结构。

“一江一河”:依托珠江文化带和流溪河文化带,构筑市域历史文化保护传承的空间结构。

“一城九区”:融合市域历史文化和自然生态资源,形成中心城区以及九片资源密集的魅力景观区。

市域历史文化遗产保护和协同发展结构规划图

保护发展并进:促进文化遗产焕发新活力绽放新光彩

《规划》强调保护与发展协同推进,在守好保护底线的基础上,探索历史保护与城市更新融合机制,推进历史文化保护与城市更新、乡村振兴等协同实施,促进千年名城焕发新活力。

恩宁路永庆坊活化利用

保护历史城区“青山半入城,六脉皆通海”的山水环境和街巷风貌,提升城市功能与环境品质。采用小规模渐进式微改造,活化利用历史文化街区,完善基础设施,打造魅力文化空间。

历史建筑诚志堂货仓活化利用作幼儿园

推动历史文化名镇名村和传统村落的社会经济发展,补足配套设施短板,发挥文化资源带动作用,促进生态农业和乡村旅游。合理利用文物、历史建筑等作为发展城市新经济发展载体,加大非遗传播与创新转化。(来源:广州市规划和自然资源局)

长按二维码

长按二维码关注精彩内容