央广网珠海8月26日消息(记者张顺鹏 实习记者雷嘉仪)在中国式现代化的历史进程中,经济特区以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风,成为改革开放的“试验田”、现代化建设的“排头兵”,谱写了勇立潮头、开拓进取的壮丽篇章。而南海之滨的广东珠海,便是这壮丽篇章中浓墨重彩的一笔。

时间回溯到1980年。彼时的珠海,还是一个因海而生的边陲小镇,人均GDP不到720元。就是在这样一片看似平凡的土地上,“敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干”的特区精神破土而生。乘着改革开放的东风,珠海砥砺奋进45载,到2024年人均GDP涨幅超过200倍,跃升至17.87万元,在广东省仅次于深圳,已多年稳居全省第二。从摇橹撒网到科创领航,珠海用始终不渝的特区精神,推动新质生产力蓬勃发展,打造宜居宜业宜游的“最具幸福感城市”,加速向“粤港澳大湾区重要增长极”迈进。

产业跃迁:

以“敢闯敢试”破局,从加工基地到创新策源地

回望珠海经济特区初创之时,恰如璞玉初琢,产业版图尚是一张待绘的素笺。以“敢闯敢试”破局,香洲毛纺厂于1979年11月建成投产,作为国内“三来一补”模式的拓荒者,叩开了珠海工业化的厚重门扉。此后十载,劳动密集型企业如星罗棋布,逾二百家外资企业在此扎根。“聚沙成塔,集腋成裘”的积累,为经济特区日后腾飞筑牢了基石。

时序轮转至90年代,珠海以“敢为天下先”的魄力,勇破传统产业的藩篱。1992年,珠海在全国首开重奖科技人员先河,“栽下梧桐树,引得凤凰来”,吸引了大批科技人员、科技成果和资金落户,推动特区从劳动密集型产业向技术密集型产业转变。

步入新时代,珠海产业发展驶入“潮平两岸阔,风正一帆悬”的快车道。2021年“产业第一”战略的号角吹响,恰似春雷乍响,在这片沃土催生出万千创新嫩芽。牢牢抓住产业发展这个“牛鼻子”,珠海持续培育壮大支柱产业,以产业的大发展大提升,推动经济特区阔步迈向“珠江口西岸核心城市”。

“从一片蕉林绿野成长为今天的‘千亿级’现代化产业园区,南屏科技工业园是珠海经济特区发展壮大的一个生动缩影。”在珠海市香洲区南屏科技工业园,管委会常务副主任高军对记者说。

作为香洲产业发展的早期代表,南屏科技工业园在1999年建园初期,以“三来一补”为主要模式,园区内只有不到10家企业。进入21世纪,香洲开始向价值链上游攀升,办公自动化及打印耗材产业逐渐形成集群效应。2010年代,南屏科技工业园逐渐形成智能家电、智能制造装备、打印耗材三大主导产业。2021年,南屏科技工业园正式迈入“千亿园区”行列,实现从“园”到“城”的蝶变。

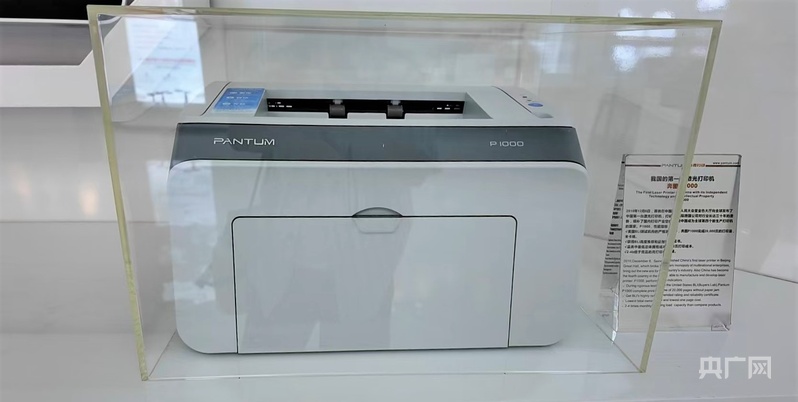

南屏科技工业园内的打印耗材企业生产出我国首台激光打印机(央广网发 实习记者雷嘉仪 摄)

“2024年,南屏科技工业园190家规模以上工业企业累计实现工业总产值1287.27亿元,同比增长5.7%。工业增加值476.16亿元,同比增长7.9%。亩均产值、税收均位列全市各大工业园之首、广东省前列。”高军介绍道。

数据显示,1984年GDP仅1.2亿元的香洲区,到2024年GDP已突破2000亿元,升至全国创新百强区第28位(上升2位)、全国工业百强区第25位(上升5位)。通过强链固链、兴企提能,香洲的产业“创新之花”,正不断结出累累硕果。

产业不断转化升级的同时,香洲的新质生产力业态也正加速崛起:珠海首个大模型应用高地——“模数空间”启动,大湾区跨城海岛低空航线——深圳到东澳岛低空快线直升机首发,新材料、新能源迅速崛起……从为世界代工到新质生产力驱动城市跃升,香洲正以湾区速度推动产城融合,实现“生产—生活—生态”之间的良性互动。

港湾7号·智造超级工厂(央广网记者 张顺鹏 摄)

作为珠海5.0产业新空间的标杆,港湾7号·智造超级工厂项目则堪称产业空间创新的神来之笔。项目由高新区国企与村集体联袂打造,以“国企+村集体”模式盘活存量土地,让12.4万平方米闲置留用地焕发新生,一栋栋宽敞明亮的标准化厂房在这里拔地而起。“聚焦新能源储能和智能制造装备两大领域,我们致力于打造大湾区高端智造总部产业基地。”项目负责人徐睿阳在接受采访时说。

记者了解到,园区在为企业提供物理空间的同时,还定期举办“高新之约”等产业品牌活动,搭建精准圈层平台,让企业间建立资源“共享圈”,加速产业规模化、产业化、市场化,构建起初步的产业发展生态圈,强化产业集群效应。截至目前,港湾7号一二三期已正式签约企业近60家。

开放胸怀:

凭“敢为人先”探路,从边陲末梢到湾区枢纽

珠海作为内地唯一与港澳同时陆路相连的城市,在粤港澳大湾区建设中肩负重要使命。在珠海2025年政府工作报告中,“全力支持服务横琴粤澳深度合作区建设,纵深推进新阶段粤港澳大湾区建设”被列为今年珠海12项重点工作之首。

位于横琴粤澳深度合作区的“澳门新街坊”小区,是粤澳两地携手合作建设的综合性民生项目。在这里,得益于横琴电鸿示范区的建设,4000多户澳门“新横琴人”只需指尖轻触手机屏幕上的APP,便可获取丰富的用电信息和节能小贴士,并能够线上办电,实现“一次都不跑”。

电鸿的技术赋能,不仅仅在居民用户侧为日常用电场景提供便捷支持,更深度延伸至专业技术作业端,为一线技术工人的运维、检修、调试等工作环节带来效率提升与流程优化,实现了从民用场景到专业作业场景的全维度价值释放。

搭载着电鸿物联操作系统的机器狗等智能巡检终端(央广网发 受访者供图)

记者在南方电网广东珠海横琴供电局看到,工作人员在办公桌前移动电脑鼠标,配电房每一路开关的参数、状态便呈现在屏幕上。通过移动设备,工作人员能查看每个开关的设备状态,让获取信息、开展维护变得更加高效便捷,让故障自动切除、“毫秒级”复电得以实现,让示范区“零停电”成为可能。

“依托电鸿特性,我们实现了多个首创示范应用,在整体架构上,通过国产操作系统突破电力物联网技术瓶颈、构建全球领先智慧能源生态,为横琴以及澳门提供了高可靠、高韧性的电力保障。”南方电网广东珠海供电局技术负责人陈滔介绍道,选择在横琴建设电鸿示范区,是为绿色低碳转型与区域协同发展打造“国家名片”,更是响应国家推动澳门多元发展、深化粤澳融合的战略使命。

凭“敢为人先”探路,从上世纪80年代初架起110千伏珠澳AB线开始,到如今形成南北中“三路”并行的格局,粤澳电力实现联网40年来,内地通过珠海对澳门累计供电量超757亿千瓦时。从人工到智能,从传统到现代,从联结到融合,紧密联结的不仅仅是电网,更是人心。以“电”为媒,粤澳两地不断密切往来,技术交流、人才交流、文化交流在这里迸发出湾区枢纽的无限潜力。

在横琴,全国首个粤港澳能源电力科研共享实验室——横琴数字零碳岛共享实验室正面向琴澳两地高校、企业免费提供丰富的科研资源、海量的市场数据、开放的科研环境,旨在携手澳企澳校澳人,深入探索电网新型技术形态,创造“横琴研发、湾区智造、澳门出品、全球应用”的能源合作新格局。

“开展高端技术试验的同时,我们也充分发挥‘横琴粤澳深度合作区澳门青年创业基地’的支撑和服务作用,持续与以澳门为主的高校开展合作,培养电力领域的科研人才和复合型人才,为澳门青年开辟了在能源事业中实现个人发展的全新路径,服务支持澳门更好融入国家发展大局。”实验室智慧驭电平台技术负责人裴星宇告诉记者。

城乡革新:

靠“埋头苦干”筑基,从城乡割裂到区域协调发展

县域兴则国家强。以“重点在西部、特色在海岛、着力点在镇村”的“特色打法”,以“埋头苦干”的韧劲,在广东省“百千万工程”三年初见成效的决胜之年,珠海正全力奏响城乡区域协调发展的协奏曲。

作为首批“百千万工程”典型镇,坐落于黄杨山脚下的中国历史文化名镇——斗门镇,正坚持“以农活旅、以文化人、以旅彰文”发展理念,充分发挥自身农业基础良好、文化底蕴深厚、自然风光秀丽等资源禀赋优势,构建“农为基、文为魂、旅为体”的农文旅融合发展格局,全力打造粤港澳大湾区乡村休闲旅游目的地。

自“百千万工程”开展以来,斗门镇始终坚持产业发展为主导,推动镇域经济取得新突破,用特色文旅作为切口,赋能乡村振兴,带动美丽圩镇建设。

斗门旧街(央广网发 受访者供图)

在全国十大历史文化名街——斗门旧街,记者看到非遗老字号、侨乡手信、古风美照等多种业态聚集于此,呈现出“百业兴埠”的商贸盛景。

“近年来,我们坚持‘修旧如旧’‘不大拆大建’等原则,实施斗门旧街升级改造工程,保留原有古街肌理,采用微循环、渐进式的方式进行更新,对旧街核心区域南洋骑楼建筑群等66栋建筑进行统一改造修缮。”斗门镇镇委委员李超介绍道,得益于机制的创新、沉睡资产的盘活,斗门旧街正持续焕发新活力:2024年,旧街累计接待游客超80万人次,商户年均收入近25万元。

产业兴旺、文化繁盛、生活和美,是斗门镇走出的“百千万工程”典型镇之路。而放眼珠海全市,“百千万工程”的“特区速度”,则可以从数据中得到印证:2024年,珠海大力推进城乡融合、区域协调、陆岛统筹发展,“百千万工程”取得明显进展,农村集体经济收入超9亿元、增长12%,城乡居民收入比缩小至1.75。在《2024年广东省“百千万工程”创新与突破》手册中,珠海共有4个案例入选,8个集体、8人获通报表扬。

在珠海这一改革开放的前沿地带,县域崛起的背后,是一砖一瓦的实干堆砌;乡村蝶变的密码,藏在一针一线的改造里;机制创新的果实,结在久久为功的探索上;县域经济的脊梁,正在埋头苦干中愈发挺拔。

曾几何时,2.61亿元的经济总量,映照着开拓者脚下的苍茫。然而特区儿女秉承“敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干”的精神火种,以“摸着石头过河”的勇毅,在改革开放的潮头竖起了探索的桅杆,带领珠海从渔歌唱晚的村落蜕变为机器轰鸣的制造热土。

站在特区成立45周年的全新历史起点,珠海将锚定“产业第一”战略不动摇,推动集成电路、新能源等主导产业向万亿级集群跃升;持续深化琴澳一体化,把“经珠港飞”“澳车北上”的便利延伸到产业链协同、民生服务互通的每处细节;以“百千万工程”为抓手,让西部乡村的稻田与东部城区的写字楼共享发展红利,以新质生产力打造高质量发展新优势,用实实在在的项目进度、民生改善、经济数据,续写特区的全新故事。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容