央广网东莞10月15日消息(记者官文清 见习记者徐钡儿)10月13日至14日,“看广东·遇‘鉴’乡村之美”主题采访行活动在东莞长安镇举行。央广网记者跟随媒体团通过实地走访、深度调研与沉浸式体验,全方位探访长安镇“百千万工程”实施三年来在产业、教育、生态领域的显著成果,解码这座“千亿镇”的高质量发展路径。

产业升级:从“制造”到“智造”,科创企业筑牢发展根基

探访首站,央广网记者随媒体团走进东莞市宇瞳光学科技股份有限公司的无尘车间。自动化生产线平稳运转,记者们驻足其间,近距离追踪高精度光学镜头从零部件精细加工、精准组装到严苛检测的全流程,“制造业单项冠军示范企业”的科创实力通过眼前的每一个环节直观呈现。

宇瞳光学科技股份有限公司无尘车间(央广网见习记者 徐钡儿 摄)

宇瞳光学研发中心总经理李赞介绍,依托科技创新与数字智能化发展,企业光学产品全球市场占有率已超40%:“我们主打高附加值光学产品,凭借光学设计、精密制造、专业检测等全流程核心技术,成功将1毫米级高精度成像器件从图纸变为现实。”而这样兼具技术力与市场力的科创企业,正是长安镇优质产业生态培育出的生动缩影。

长安镇经济发展局副局长林云辉表示,作为东莞经济大镇、工业重镇,长安镇去年GDP突破1000亿元,成为全市首个、全省第三个、全国第六个“千亿镇”,如今正站在新起点谋划更高质量发展。目前,长安镇拥有16.9万家市场主体、4.4万家工业企业,其中规上工业企业达1124家,更有OPPO、vivo两家近千亿级龙头企业,丰厚的产业土壤为科技创新提供了坚实支撑。

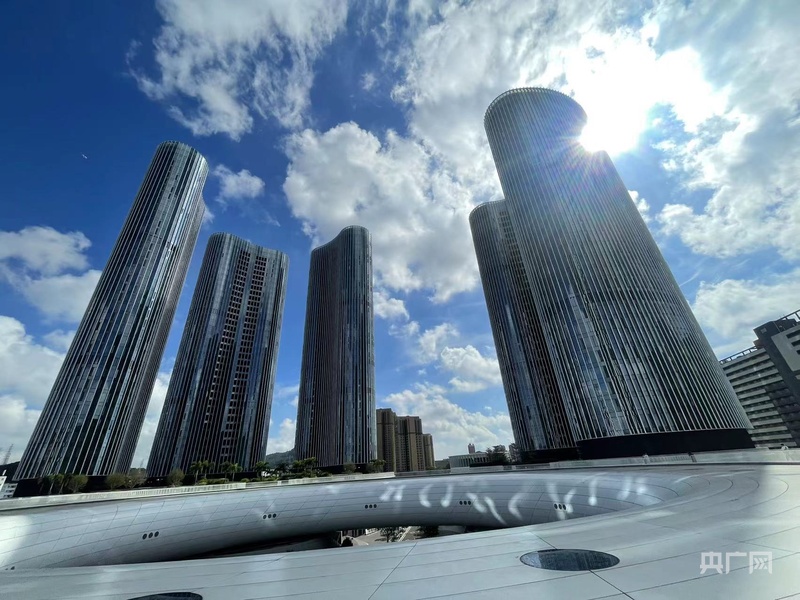

OPPO长安研发中心(央广网见习记者 徐钡儿 摄)

在具体发展部署上,林云辉表示,长安镇正推进六项重点工作:一是优化提质企业规模,进一步培育壮大现有产业生态;二是做强产业集群,大力发展电子信息、五金模具两大特色产业及机器视觉、新能源配套、电子大健康三大新兴产业;三是做精五金模具产业,依托“工业之母”的雄厚实力,推动制造业向精细化、高精尖方向发展;四是做深新兴产业,结合人工智能新赛道,助力企业强化高端电子信息产业优势;五是做细科技创新,以企业为主体,同时补齐教育、医疗、交通等人文环境短板,优化营商环境,为科创企业营造良好发展氛围。

从宇瞳光学的高精尖镜头,到长安镇的千亿级产业蓝图,科技创新正成为这座工业重镇高质量发展的核心驱动力,也为东莞镇域经济提质增效提供了有力范本。

教育提质:“一校一品”创特色,科技融合激活教育发展新动能

近年来,围绕“百千万工程”中教育优质均衡发展的核心目标,长安镇以学校特色建设为突破口,构建“整体统筹、校有亮点”的教育发展新格局。长安镇教育管理中心主任汪飚介绍,长安镇始终坚持“品智教育、特色发展”路径,自2016年启动特色学校创建工作以来,经过近十年的探索迭代与优化升级。目前,公办学校及幼儿园已形成成熟稳定、各具辨识度的办学体系,不仅获得教育领域专家的专业肯定,更赢得家长与群众的广泛认可,为镇域教育优质均衡发展筑牢根基。

华南师范大学附属中学东莞长安学校(央广网见习记者 徐钡儿 摄)

探访第二站,记者随媒体团走进长安镇第一所公办九年一贯制学校——华南师范大学附属中学东莞长安学校。步入校园,完善的硬件设施映入眼帘,而科技赋能教育的细节更是渗透在课堂内外。路过操场时,恰逢学生上体育课进行跳绳训练,不同于传统人工计数,场地旁的电子屏幕实时跳动着每位学生的跳绳次数、频率等数据,学生们盯着屏幕上的数字相互比拼,在运动中直观感受科技带来的乐趣。

学生上体育课进行跳绳训练(央广网见习记者 徐钡儿 摄)

校长尹军成介绍,学校在遵循镇域教育发展规划的基础上,构建了“国家课程+地方课程+校本课程”三级课程体系,形成人文、科技、体育三大特色课程板块,从多维度助力学生全面发展;地方课程则深度结合长安本土产业、历史与生态特色,开展“走进社区、走进企业、走进历史、走进自然”的体验式学习,让学生在实践中拓宽视野、增长见识。同时,学校创新推行“分层走班+动态调整”的教学模式,依据学生的性格特征、年龄特点及学科强弱差异,设置不同层次的班级,既保障固定教室的系统教学,又借助“走动教室”为不同水平的学生提供个性化辅导,将“因材施教”理念贯穿教育全过程,为长安镇“一校一品”建设提供了可复制、可推广的实践样本。

学生正在上体育课(央广网见习记者 徐钡儿 摄)

生态蝶变:治理焕新,将绿色动能转化为经济效益

长安镇在水务生态治理领域交出亮眼答卷,其中茅洲河系统治理成果尤为显著。第三站,跟随媒体团,记者走进了茅洲河长安段的亲水平台,亲身体验到这条河流的“重生”:昔日“又脏又臭”的河水已不见踪影,如今河面波光粼粼,两岸绿植错落有致,一幅“水清岸绿、人水和谐”的美好图景在眼前徐徐展开。

茅洲河长安段(央广网见习记者 徐钡儿 摄)

“曾经两三百元的出租屋没人租,现在七八百元的出租屋都没空房。”长安镇新民社区党委第一副书记时天永的感慨,道出了茅洲河治理给辖区带来的民生巨变。记者在采访时获悉,新民社区早早将人居环境整治列为发展“先手棋”——自2020年起,新民社区每年拿出总收入的20%投入环境提升,通过道路巷道改造、河涌景观优化、全域绿化推进等举措,打造“推窗见绿、出门入园”的生态空间。环境改善直接推动发展提质,2024年新民社区村组两级总资产达6.83亿元,较2022年增长12.91%,经营总收入1.16亿元,实现“绿水青山”向“金山银山”的有效转化。

茅洲河旁的绿道(央广网见习记者 徐钡儿 摄)

不仅如此,长安镇还以茅洲河治理为契机,推动产业转型升级。成功引进长江超声、艾尔玛科技、日信高科等高科技企业,这些企业全面投产后预计新增年产值约17亿元。同时,新民社区于2023年入选广东省“百千万工程”首批典型社区,成为长安镇水务生态治理带动区域民生改善、产业升级、高质量发展的生动缩影。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容