原标题:从传统农业镇到战略新兴产业高地

永春蓬壶“产城人”融合绘就乡村振兴新样板

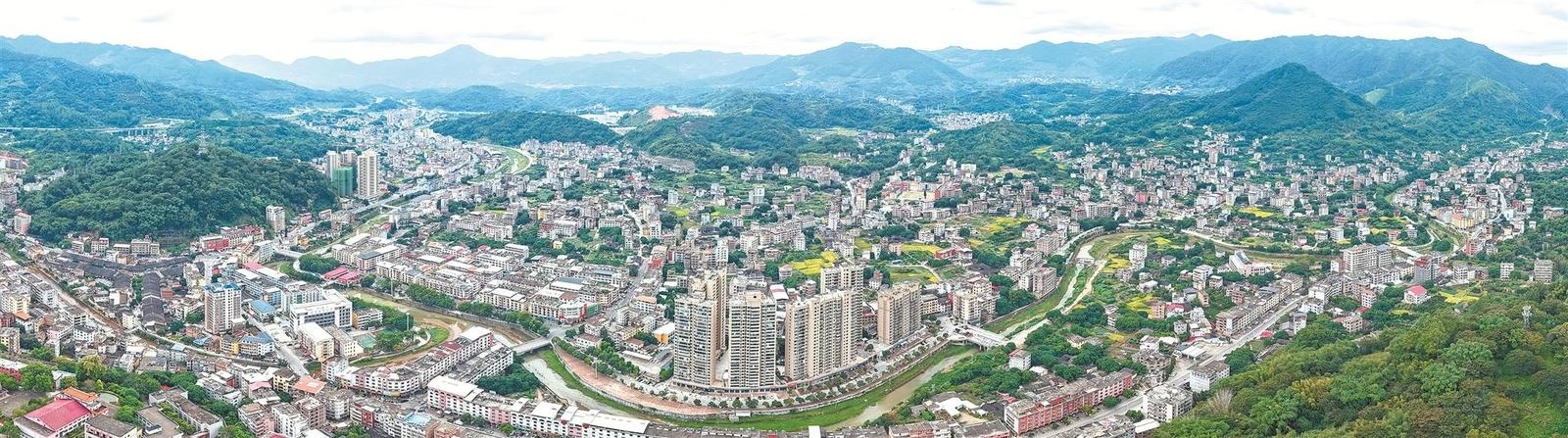

镇区一角

九九农村科技文化园

群众日常生活丰富多彩

秋日的永春蓬壶,山峦叠翠,桃溪潺潺。作为晋江东溪的重要水源地,这座曾因守护生态而陷入发展沉寂的千年商贸重镇,如今以绿色为底、科技为笔、融合为墨,在城乡阡陌间走出一条具有辨识度的乡村振兴之路。全国重点镇、全国乡村振兴特色产业小镇、全国综合实力千强镇,“国字号”荣誉迭至,蓬壶正绘就一幅城乡共生、共富共美的幸福画卷。

从“离乡打工”到“归巢筑梦” “国字号”园区撑起百亿共富梦

“以前大家都想往外跑,现在大家都想回家乡。家门口的工厂里上班月薪五六千元,下班还能陪孩子,不比大城市打工‘香’?”孔里村李女士的话语中,透出孔里人从“出走”到“回归”的喜悦。

曾经的孔里村,靠天吃饭,人员外流,是蓬壶经济落后的“边缘村”,如今成为集聚“国家现代农业产业园”“国家农村产业融合发展示范园”“国家台湾农民创业园”三块“国字号”招牌的产业高地。

2022年,永春县国家现代农业产业园(蓬壶片区)落地启建,33家企业相继入驻园区,以阳竹科技为“链主”的“以竹代塑”产业“链接”百亿级绿色产业集群。随着园区“水、电、路”三网提升,28个商业、教育配套项目规划推进,园区环境焕然一新。

结合园区的建设需求,孔里村开设“零工市场”“暖心驿站”等贴心服务,与园区龙头企业形成共建,积极围绕园区服务布局乡村建设:从“断头路”多到交通便捷,与镇区构成“十分钟生活圈”;再到迈向设施完善的现代化社区,跃升为辐射周边的“产业芯”。孔里村已从昔日脏乱差的“边缘村落”蜕变成为“省级乡村振兴实绩突出村”。

从“一穷二白”到“全国标杆” 一颗枇杷成就“科技果”“共富果”

从“尺二田,丈二壁”的昔日穷山沟,到荣获全国科普惠农兴村先进单位、全国“双学双比”示范基地、全国五四红旗团支部、全国妇联基层组织建设示范村、福建省乡村振兴实绩突出村、福建省乡村振兴示范村等称号的样板村,仙岭村的故事则是另一部乡土史诗。

1999年,福建省原副省长苏昌培在仙岭调研时,面对乡村发展困境,提出:“扶贫先启智,农民掌握科技,小康才能到家。”同年,全省首个村级科技文化园——九九农村科技文化园在仙岭落户。苏昌培牵线引入“早钟6号”枇杷品种。

全国劳模、曾任村支部书记的苏天恭持续深耕枇杷产业价值,延伸产业链条,构建起科技引领、产业创新与内生动力“三位一体”的发展范式。依托“专家+基地+农户”模式,推广科学修剪、高秆矮化嫁接等关键技术,实现降本提质增效,带动15个乡镇协同发展,枇杷畅销全国多地及东南亚。同时,携手省农科院共建品种园与种质资源库,打造智慧农业示范园,并融合白鹤拳文化,落地“村办大学”教学点,形成“一花一果一文化”的融合格局。

“三年挂果,当时真怕白忙一场!”回想当初,村民苏兴隆感慨不已,“村里推广的枇杷套袋技术,防虫防鸟又提升品质,去年光种枇杷这一项就收入十多万元!”

26年来,仙岭村始终践行“坚持农村科技创新,拓展山区小康之路”的指示精神,以科技为引擎,走出了一条从贫瘠到富裕的特色振兴之路。

从“古厝沉睡”到“文旅苏醒” 一砖一瓦激活文化振兴密码

用十年时间,完成一场从“沉睡”到“苏醒”的蝶变。作为国务院侨办原副主任林一心、马来西亚“华教族魂”林连玉、革命烈士林多奉的故里,西昌村2024年成功获评省级传统村落,探索出了一条以文化自信为魂、自主互助为根的乡村振兴道路。

立足“一动两静三盆地”的空间格局和“清净西昌”的文化定位,西昌村推进林连玉老宅“一经堂”修缮一新,使之成为传承“惜福、习劳、感恩、自尊”精神的纪念馆;明代古厝“双裕堂”成为木工传习所,探索传统木工技艺的精彩旅程未来将在此拉开帷幕;永春功夫百宝、永春功夫特产、侨亲百宝、马来西亚特产等特色产品陆续入驻……这座古村落从“静止的标本”变为“可游可忆的生命体”。

城乡融合,既要有资源要素的双向流动,更要有精神文明的互相浸润。泉州晚晴扶老公益服务中心负责人林士祝介绍,西昌村将文化理念转化为日常生活实践:连续举办六届闽南美素食文化节,连续八年举办周末乡村音乐会,开展月度持家讲座、节气民俗、书画雅集等活动,让南音、书画等融入村民的日常。通过开展乡村公益和文化挖掘,西昌不仅焕发新的生机,更是成为开放共享的“文化磁场”与“开放式大学”,不仅吸引清华、北大等六十余所高校学子、博士、教授前来研学,更搭建起一个链接国内外学者、慈善人士的交流平台,国学大师刘克雄、著名国际钢琴家周勤龄等知名人士及十几个国家的学者纷纷到此交流分享。

城乡融合也是“人的融合”。在西昌村,通过成立晚晴扶老公益服务中心志愿者团队,建设老年活动中心,开设银杏乐龄学堂,长者成为研学导师,孩童在文化浸润中接续文脉;古厝变身“幸福院”“长者食堂”“文化苑”,将“幸福餐桌”、南音雅集、常态义诊等搬入日常,形成全民共享互助的公益生态。以培育文明新风为主线,西昌村构建起一个老有所为、老有所乐、老有所觉,幼有传承的幸福共同体。

从“民生洼地”到“幸福高地” 融出宜居宜业和美“蓬壶梦”

城镇的温度,不仅在于楼高路宽,更在于老有所养、幼有所教、民有所乐。

蓬壶第三中心幼儿园、第四中心幼儿园建成投用,永春三中教学楼、仙岭小学等校安工程扎实推进,蓬壶的教育布局不断优化。“三横两纵”路网持续完善,偏远村落彻底结束“出行难”历史。镇区S215线交安工程启动,增设护栏,改造路灯,“外联内畅”的交通格局初步形成。1000多套高品质商品房和安置房建成投用,7个规范化物业小区投入运营,居民住房实现从“住有所居”到“住有优居”的跨越。镇新自来水厂、污水处理厂等工程,更推进民生保障从“保基本”到“优品质”的提升。此外,餐饮店星罗棋布,地摊经济全面开花,蓬壶的夜晚充满烟火气。

“现在无论是清晨还是晚上,镇里休闲广场都热闹非凡,迎宾大道散步健身的人群络绎不绝。”在双溪口王大爷看来,蓬壶的发展红利带来的是百姓幸福指数的大大提升。

而这些还只是一个开始。蓬壶镇将坚持以“产城人”融合为路径,从“口袋”追求到精神满足,从“民生洼地”稳步迈向“幸福高地”,全面构建起一种有质感、有温度的现代城镇生活。(融媒体记者 康金龙 李艺深 通讯员 黄巧玲 潘锦德 文/图)

长按二维码

长按二维码关注精彩内容