央广网北京11月18日消息(记者 王进文)初冬的午后,在位于北京市丰台区丰台街道的庄怡乐学公园内,北京市第十二中学的江思远正精心挑选自己亲手种植下的薄荷叶。轻轻拂去叶片上的露珠,长势良好、叶片饱满,是他摘取的标准。这片曾经的普通绿地,如今已成为他最迷恋的“第三课堂”。

庄怡乐学公园一角(央广网记者 王进文 摄)

江思远是一名高三年级的学生,过去半年里,他每周都会在这片露天的“教室”里学习。从土壤检测到中草药种植,从鸟类观测到雨水回收系统设计,他和同学们在公园里完成的跨学科实践已超过30项。

“在这里,知识不再是书本上的文字,而是鲜活的实践。”江思远说。

今年3月,丰台区发布《乐学公园三年行动计划》,正式启动一项教育改革实验。计划通过“教育+公园+治理”的创新模式,将全区116座公园系统化转型为“立体教科书”。北京市第十二中学成为首批33所“校·园结对”试点学校之一,庄怡乐学公园作为该校的户外教室,于3月7日正式揭牌。

江思远仍然记得第一次在公园里栽种薄荷的情景。“我们拿着铁锹翻土、播种、浇水,讨论如何让薄荷长得更好,讨论如何改善土质以适应它的生长。这不只是化学课,还涉及生物、地理和数学知识。”

课程打破学科界限,让学生在实践中领会知识的内在联系。

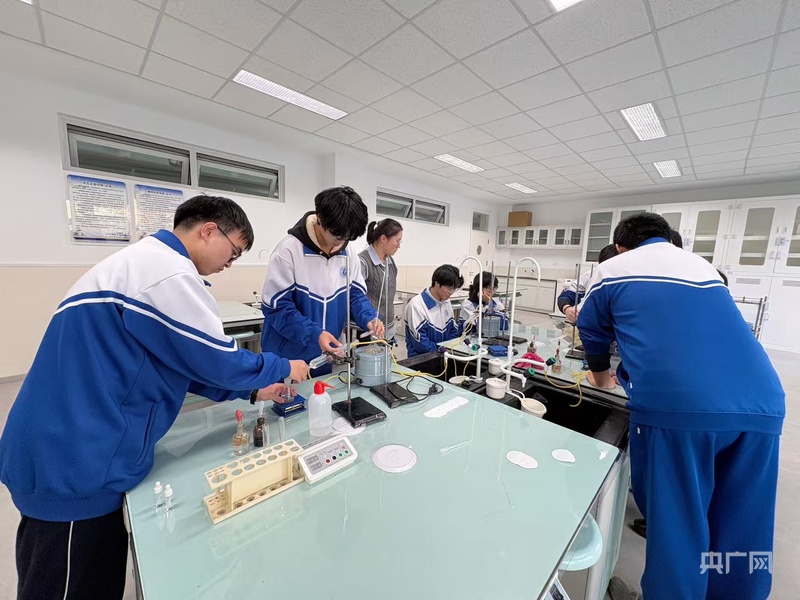

学生们亲手制取薄荷纯露(央广网记者 王进文 摄)

中草药种植课程让江思远和同学们体验了从土地到产品的完整链条。他们检测土壤、种植薄荷,并利用蒸馏法制取薄荷纯露送给社区居民。“看到自己种植的植物最终成为居民喜爱的产品,这种成就感是教室里无法体验的。”江思远表示。

江思远和他的同学们所体验的,正是北京市“十四五”时期教育改革和发展的一个缩影。

乐学公园是“新域新质教育”的丰台方案,旨在通过“小切口”撬动“大生态”的教育革命。今年3月公布的《丰台区创建乐学公园三年行动计划(2025—2027试行版)》勾勒出清晰路线图:2025年首批“乐学公园”破土而出,2026年累计建成不少于60处,2027年实现自然教育场景全域覆盖。

“新时代的教育要打破校园围墙,让公园、场馆、企业成为‘行走的课堂’,实现教育场景的重构与教育生产力的解放。”北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕在第三届宛平教育论坛上表示。

北京市级层面为这类教育创新提供了坚实的政策支撑和发展环境。“十四五”以来,北京正以首善标准发展教育,全力以赴发展具有首都特点、中国特色、世界水平的现代教育。

除了丰台区的“乐学公园”,海淀区作为首都教育高地和科技创新核心区,在2025年9月发布《海淀区建设教育强国首善先行区行动计划(2025—2027年)》,明确提出实现每所中小学背后至少有一所高校支持;西城区搭建了“政产学研用”协同平台,系统提升中小学生创新能力。这些区级实践与市级规划相互呼应,形成多层次、全覆盖的教育高质量发展格局。

对于教师而言,乐学公园同样带来了教学方式的革新。

北京市第十二中学课程中心融合40余门学科,开发出“知行合一”的教案。学生们在教师指导下规划了“中草药躬耕园”“节气诗画长廊”等学习场景。“当课堂知识在图纸上活起来,学习的意义变得具象而生动。”教师朱苗苗感慨道。

北京市第十二中学副校长崔茂华介绍,乐学公园的建设遵循“乐学、乐创、乐享”的理念,在实践层面实现向“空间无边界”“课程无边界”“协同无边界”的迈进。“通过在乐学公园的学习,孩子们实现了快乐地学习,快乐地成长,并真正把课堂上学到的知识运用到实践中。”崔茂华说。

今年11月1日,《丰台区乐学公园课程建设指南》在第三届宛平教育论坛上发布。指南确立了以“五育融合”为基底的课程框架,创新推出由“湿地生态”“城市农耕”“古建密码”三大基础模块与若干自选项目构成的“3+X”课程体系。目前,全区已开发超130门跨学科课程,开展超300场实践活动。

丰台区的创新实践,为北京市高中阶段教育的多样化、特色化发展提供了鲜活样本。这种“无界育人”新场景正逐步成为现实。

这片绿地,已不仅是一个公园,更是一所没有围墙的学校,一个承载着教育无限可能的未来空间。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容