央广网北京9月14日消息(记者 朱冠安)9月的首钢园,2025年服贸会工程咨询与建筑服务专题展展厅外,一栋“小洋楼”前人头攒动,这是“好房子”首次以1∶1样板间形式亮相服贸会。观众伸手触摸低碳环保的墙面,对着智能魔镜查询天气,在“恒温恒湿恒氧”的空间里驻足感受。在2025年工程咨询与建筑服务专题展,不少参展商都在现场搭建了1∶1复刻的“好房子”样板间,而支撑这些“好房子”从蓝图走向现实的智能建造技术,正勾勒出“‘好房子’不到一天就能建好”的未来。

“好房子”样板间外景(央广网记者 朱冠安 摄)

样板间里的“好房子”:安全、舒适、绿色、智慧藏在细节里

“参展的‘好房子’样板间采用模块化组装建造,所有模块在工厂提前完成生产,展会现场仅用6小时完成主体模块的全部拼装,后续完成管线连接、装修收边收口及整个院子搭建,总耗时4天半。”北京市住宅产业化集团内装工作室主任尹长龙在接受采访时介绍,这种“好房子”依托智能化工厂进行模块生产,大幅提升生产效率与精准度。“此外,工厂作业环境稳定,生产人员专业度高,相比现场复杂环境,能有效保障模块生产质量。”尹长龙介绍,这种“好房子”在施工现场仅需拼装,避免了多工种作业的噪音扰民问题,几乎消除建筑垃圾产生,对周边环境影响极小。模块可灵活拆装,支持二次拆装与重复组装,能最大化实现建筑的重复使用,提升资源利用率。

“好房子”样板间内部(央广网记者 朱冠安 摄)

走进样板间,记者发现了很多巧思、温馨的细节,“餐厅+厨房+客厅”一体化设计让一家人的互动不受空间阻隔;卫生间采用三分离设计,干区、湿区的一键报警装置与人体存在感应器相连,老人若不慎摔倒,物业能第一时间收到消息;观众争相感受可升降的洗手台、全屋语音交互等设计。

在北京城建“好房子”样板间,工作人员介绍,样板间用内装工业化技术建造,干式工法搭配工厂预制的标准化部品,减少80%以上装修垃圾;全屋“就近收纳”设计让物品取放不超过3步3秒,39立方米的收纳容积能挂200多件衣服,比普通户型提升55%。而一键节能模式启动后,环境智能监控平台会自动维持室内“恒温恒湿恒氧”,让人们告别“空调病”。

北京城建“好房子”样板间(央广网记者 朱冠安 摄)

“这样的样板间,把‘好房子’的‘安全、舒适、绿色、智慧’四大维度藏进每一处细节。”参观服贸会的林女士感叹,她最在意的老人安全和孩子活动空间,在样板间里找到了贴心设计。

智能建造“加速度”:从14天到“不到一天”的可能

“未来的好房子,真能不到一天建好?”今年服贸会,北京建工展区的“工程建造机器人6S店”首次亮相。沙盘上,智能模板加工机器人正以0.1毫米的误差切割构件,3D打印设备72小时就能完成异形构件制作;室外展区里,10余台施工机器人一字排开,覆盖从浇筑到装配的全工序。

智能建造车间参展(央广网记者 朱冠安 摄)

“这不是空想。”北京建工地产相关负责人介绍,位于直布罗陀的老年公寓项目采用中国模块化搭建的施工模式,整个建筑面积1.2万平方米,地上11层的建筑,模块化建筑部分占总建筑面积的70%。模块运到现场后,仅用14天就安装完成。“现在我们的机器人施工效率比人工快3倍。未来随着‘空中造楼机’‘天蝉机器人系统’等技术的迭代,单栋‘好房子’的现场组装时间压缩到一天内,完全有可能。”

这样的“加速度”在展区处处可见。中建三局的“空中造楼机”像“空中工厂”,能覆盖4层半高度、抵抗14级飓风,同步完成顶升与施工;中建八局的“天蝉”住宅施工机器人系统,打造出“移动式智能建造工厂”,节省人力60%以上;北京市智能建造发展联盟刚发布的“智能装备推广计划”,还将通过“政研学企用”生态链,让这些技术更快走进项目。

“好房子”样板间内部(央广网记者 朱冠安 摄)

“智能建造用科技把‘好’和‘快’捏在一起。”清华大学建筑设计研究院相关负责人在接受采访时表示,过去建房子靠“人海战术”,现在靠“机器军团”,误差更小、质量更稳。

绿色低碳打底:“好房子”不止于“住” 更是“可持续”

在服贸会的“好房子”图景里,“快”和“好”的底色是绿色低碳。中建二局“上海嘉定理想之地”项目的展台前,“年发电257万度、减碳1080吨”的数字格外醒目,这个全国首个全域低碳社区,40%屋顶铺着光伏板,近零碳区域达50%,商业市集还是国内首个“光储直柔”近零碳建筑。

“我们给建筑垃圾装了‘消化系统’。”中建二局技术负责人介绍,“建筑固废资源化处理生产线”模型通过“破—碎—分—用”全链条工艺,建筑垃圾能100%循环利用,重庆的生产线已实现年处理60万吨。而中建五局的“埃礞石”建材,用建筑垃圾和矿冶固废制成,比传统板材降碳60%;中建八局的“方境石墨烯绝热不燃板”,更是解决了保温与防火难以平衡的行业难题。

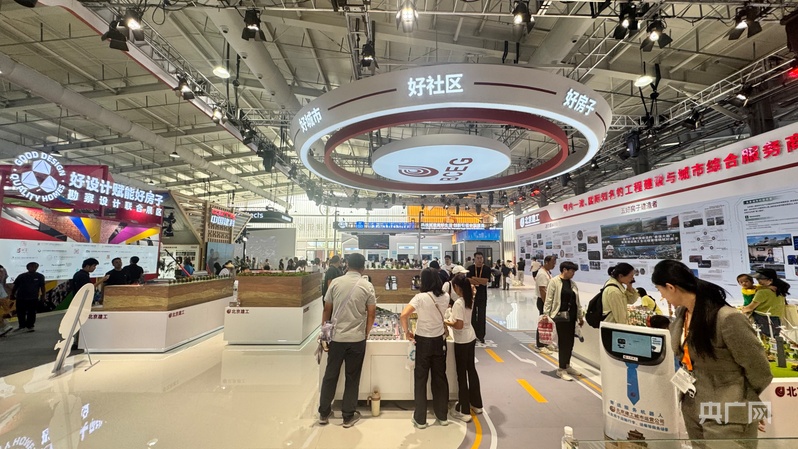

工程咨询与建筑服务专题展(央广网记者 朱冠安 摄)

“好房子不仅要让现在住得舒服,还要让未来少点负担。”北京住宅院副总经理赵智勇道出行业共识。今年服贸会发布的《北京市建筑行业绿色低碳信用评价标准》,以及启动的绿色低碳建材供应商管理平台,正为“好房子”立规:从材料到施工,从能源到运维,每一步都要算“碳账”。

从“样板间”到“千万家”:智能建造的未来已来

“文莱淡布隆跨海大桥、以色列特拉维夫地铁、哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨,这些海外项目都用了我们的‘好房子’技术。”中建六局相关负责人的介绍,让“好房子”的图景有了更广阔的维度。服贸会上,中国建筑企业不仅展示国内实践,更带来“中国方案”出海的成果:模块化建造、智能巡检机器人、低碳社区技术,正让更多国家享受到智能建造的红利。

工程咨询与建筑服务专题展(央广网记者 朱冠安 摄)

在国内,从商品住宅到保障性住房,从新建小区到老旧改造,“好房子”的理念正加速落地。中建一局改造的北京石景山老旧小区,新增700多个车位、800多平方米社区用房,2160平方米地下空间变成智能仓储;北京建工的嘉境里项目引进健康检测设备,让“好房子”从物理空间变成“情感载体”。

“原来未来的家是这样的,我很期待这场变革,也更期待自己能‘住进未来’。”参观完样板间,观众王先生对记者表示。

服贸会的展期即将结束,但“好房子”与智能建造的故事才刚刚开始。当机器人施工成为常态,当低碳材料走进寻常百姓家,当“一天建好一套好房子”从设想变成现实,每个人与未来的距离,都在这一砖一瓦、一屏一镜中,变得触手可及。

长按二维码

长按二维码关注精彩内容